このブログ記事では、ミニ四駆の走行性能を大きく左右するバンパーについて詳しく解説します。最近のミニ四駆レースでは様々なタイプのバンパーが使用されており、ギミック(可動機構)の有無や形状によって特性が大きく異なります。初心者の方からレース上位を目指す方まで、バンパーの基礎知識から最新トレンドまで幅広く紹介していきます。

バンパーは単なる外装パーツではなく、ローラーを取り付ける重要な機能部品です。適切なバンパー選びやセッティングによって、コーナリング速度の向上やコース復帰率の改善など、マシンのパフォーマンスを大きく引き上げることができます。自作のバンパーにこだわることで、オリジナリティあふれるマシン作りも可能になります。

記事のポイント!

- ミニ四駆バンパーの種類と各特性について理解できる

- 自分のレーススタイルに合ったバンパー選びのポイントがわかる

- FRPやカーボンを使ったバンパー自作の基本手順を学べる

- 最新のATバンパーやピボットバンパーのギミック構造と効果を知ることができる

ミニ四駆バンパーの種類と特徴について

- ミニ四駆バンパーとは車体とローラーを繋ぐ重要パーツ

- リジッドバンパーはシンプルで速度重視の基本形

- スライドダンパーは横方向の衝撃吸収に優れている

- ピボットバンパーはコーナリング時のねじ込み性能が高い

- ATバンパーはコース復帰率を大幅に向上させる

- 1軸アンカーは可動量が多く部品点数削減にも貢献する

ミニ四駆バンパーとは車体とローラーを繋ぐ重要パーツ

ミニ四駆バンパーは、単なる外装パーツではなく、車体とローラーを接続する重要な機能部品です。ローラーはコースの壁に接触してマシンの方向を制御するため、バンパーの構造や特性はマシンの走行性能に直接影響します。

バンパーは主にフロントとリアに装着され、それぞれの役割や求められる特性が異なります。フロントバンパーは前方からの衝撃を受け止め、コーナーへの進入をスムーズにする役割があります。一方、リアバンパーはコーナー脱出時の安定性を確保し、コース復帰時にマシンの後部が持ち上がるのを防ぐ役割があります。

近年のミニ四駆競技では、コースの複雑化やマシンの高速化に伴い、バンパーの役割がますます重要になっています。特に、ジャンプセクションやロッキングといった特殊なコース形状に対応するため、様々なギミック(可動機構)を備えたバンパーが開発されています。

バンパーの素材としては、軽量で丈夫なFRP(ガラス繊維強化プラスチック)やカーボンが主流です。市販品のほか、プレートから自作するレーサーも多く、自分のレーススタイルに合わせたカスタマイズが可能です。

バンパーの選択はミニ四駆のセッティングにおいて非常に重要な要素であり、コース特性や走行スタイルに合わせて最適なものを選ぶことがタイムアップのカギとなります。

リジッドバンパーはシンプルで速度重視の基本形

リジッドバンパー(固定バンパー)は、ミニ四駆の最も基本的なバンパータイプです。可動部分がなく、シンプルな構造が特徴で、初心者から上級者まで幅広く使われています。

このバンパーの最大の利点は、ローラーがどの方向にも逃げないため、コーナリングをスムーズに行える点です。特に連続コーナーやウェーブセクションなど、左右に切り返すコースセクションでは、リジッドバンパーの真価が発揮されます。シンプルな構造なので部品点数が少なく、マシンの軽量化にも貢献します。

リジッドバンパーはFRPやカーボンプレートを使って比較的簡単に自作することができるため、初めてバンパーを作る方にもおすすめです。タミヤの「HG カーボンフロントワイドステー」や「HG カーボンリヤワイドステー」といった市販品を使うのも良い選択肢です。

一方で、デジタルカーブやロッキングストレートのような横方向に強い衝撃がかかるセクションでは減速が大きくなりやすいという弱点があります。また、コースの継ぎ目による段差でもスピードロスが生じることがあります。

リジッドバンパーは3レーンの家庭用コースでは問題なく機能しますが、公認競技会で使用される5レーンコースでは、コース接続部の段差による減速が累積してタイムロスにつながるケースがあります。これが公認競技会の上位入賞者にリジッドバンパー使用者が少ない理由の一つと言われています。

スライドダンパーは横方向の衝撃吸収に優れている

スライドダンパーは、バネの力によって横方向にスライドする機構を持ったバンパーです。この可動性により、コースの壁段差やデジタルカーブでの衝撃を吸収し、減速を抑える効果があります。

現在の5レーンコースでの競技では、スライドダンパーは必須パーツとも言われるほど普及しています。特殊なセクションがある場合を除き、公認競技会ではスライドダンパーを装着するのが定石となっています。実際、2012年頃から全国的に普及し始め、現在では競技シーンで最も使われているバンパータイプの一つです。

スライドダンパーのセッティングでは、バネやグリスの種類を使い分けて速度や姿勢を調節するのが基本です。タミヤからは「ミニ四駆スライドダンパースプリングセット」と「ミニ四駆スライドダンパー2スプリングセット」が販売されており、計4種類のバネから選択できます。

バネが弱いと衝撃吸収性能は良くなりますが、コーナリング時に深く沈み込むため車体の横方向への動きが大きくなり、タイヤの横グリップによる速度低下が起こりやすくなります。コースに応じて必要な衝撃吸収力を考慮しつつ、コーナーでの減速を最小限に抑えるバネを選択することが重要です。

スライドダンパーを使用する際の注意点として、バンパーの取り付け部分の締め付けが強すぎると、スライド後に元の位置に戻らなくなる場合があります。締め付けを適度に緩めることで戻りが良くなりますが、緩めすぎるとガタが出るため、微調整が必要です。

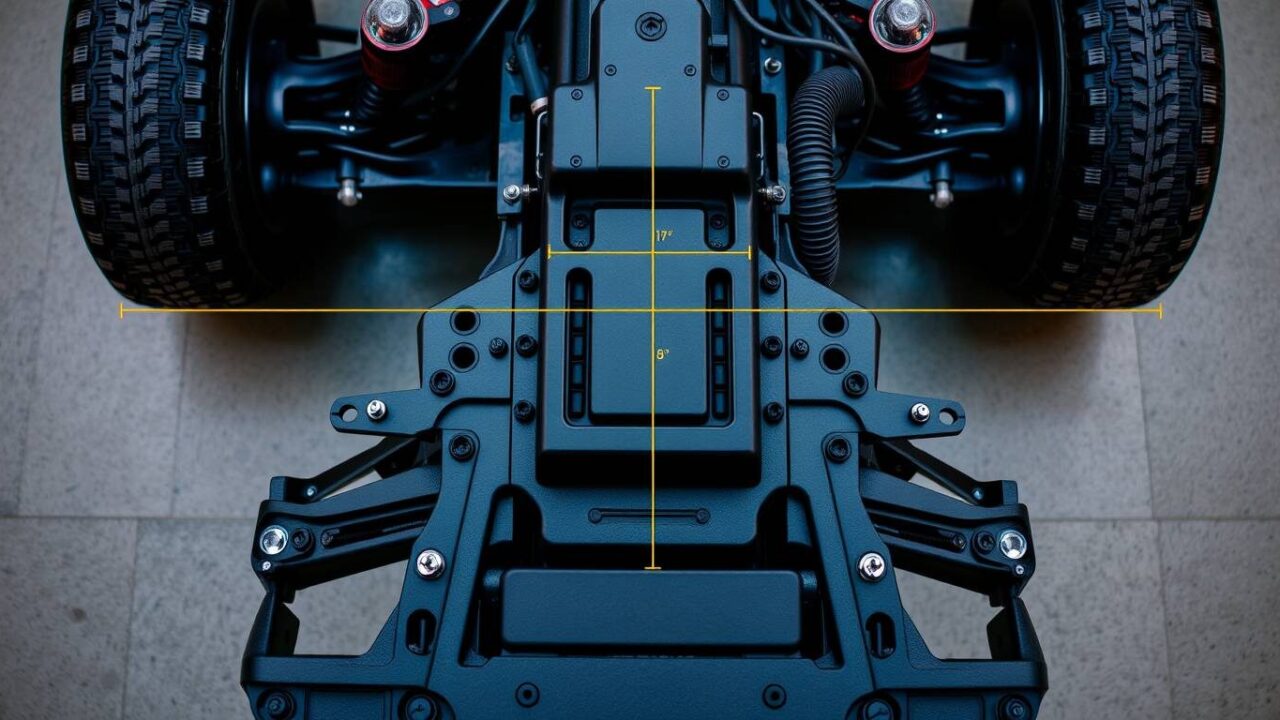

ピボットバンパーはコーナリング時のねじ込み性能が高い

ピボットバンパーは、バンパーの端に支点を作り、そこを中心にローラーステーが後ろ方向に逃げるような動きをするギミックを持ったバンパーです。この構造により、高速でコーナーに進入してもローラーが後方に逃げることで衝撃を吸収し、スムーズに「ねじ込む」ように入ることができます。

ピボットバンパーの大きな特徴は、スピード重視のレーサーに好まれることです。特にロッキングセクションでの高い性能が評価されており、2018年のジャパンカップではロッキングストレートが採用されたこともあり、上位入賞者のほとんどがピボットバンパーを使用していました。

また、バンパーの支点の下にローラーステーを取り付けられるため、ローラー位置を低く設定できる点もメリットの一つです。低いローラー位置は車体の安定性向上につながり、高速走行時の安定感を増すことができます。

ピボットバンパーの一般的な製作方法としては、可動部分にローラー用のゴムリングを巻いて固定するタイプが主流です。より高度な改造として、カーボン製のバネ式ピボットや、スライドと併用したスライドピボットなどのバリエーションも存在します。特にスライドピボットは可動箇所が多く扱いが難しいため、上級者向けの改造と言えるでしょう。

ピボットバンパーの主な欠点としては、19mmや17mmなどの大径ローラーを使用すると、バンパーが可動した際にタイヤに干渉してしまう点が挙げられます。そのため、ほとんどの場合は小径ローラーを選択せざるを得ません。また、ゴムリングで固定するタイプは常にテンションがかかっているため、ゴムが切れやすい点にも注意が必要です。マシンを使用しない期間があっても、ゴムが劣化して切れることがあるため、定期的な点検が推奨されます。

ATバンパーはコース復帰率を大幅に向上させる

ATバンパー(オートトラック バンパー)は、バンパー自体をバネで支えるように取り付けることで上下の可動性を持たせたギミックバンパーです。近年、ミニ四駆界隈で非常に人気が高まっているバンパータイプの一つです。

ATバンパーの最大の特徴は、コース復帰率の大幅な向上です。従来のバンパーでは、ジャンプ後にコースフェンスに乗り上げると横転したり、コースアウトしたりすることが多くありました。しかし、ATバンパーはバンパー自体が上下に動くことで、コースフェンスに乗り上げた際も素早くコースに復帰することができます。

実際の検証では、ATバンパーを装着したマシンは、通常のバンパーと比較して明らかに高いコース復帰率を示しています。ある実験では、通常バンパーで4回中3回コース復帰に失敗したのに対し、ATバンパーは4回すべて復帰に成功したという結果が報告されています。

ATバンパーは、フロントでは一般的に2点でバネを固定することで横ブレを防ぐ構造になっています。一方で、バネだけでバンパーを支える構造のため、支える力が弱いとローラーが上を向いてしまうアッパースラスト(上向きの力)が発生しやすいという欠点もあります。

また、ATバンパーの軸部分は使用に伴い摩耗してガタが出やすいため、定期的な部品交換が必要になることもあります。メンテナンスの手間が若干増えるものの、コース復帰率の向上というメリットを考えれば十分価値のある改造と言えるでしょう。

ATバンパーは自作する場合、FRPプレートやカーボンプレート、ハトメ、バネ、真鍮軸などを使用します。制作手順は複数のミニ四駆愛好家がブログやSNSで詳しく紹介しており、それらを参考にすることで初心者でも挑戦可能です。完成したATバンパーは、高速走行時のコース復帰性能を劇的に向上させ、レースでの安定したパフォーマンスに貢献します。

1軸アンカーは可動量が多く部品点数削減にも貢献する

1軸アンカーは、主にリアバンパーに採用される改造方法で、バンパーの可動軸が真ん中の1点だけで支えられる構造が特徴です。この構造により、理論上最も大きな可動量を確保でき、同時に部品点数も削減できるという合理的な設計になっています。

1軸アンカーの大きな利点は、シンプルながらも高い効果を発揮する点です。バンパーが1点で支えられていることで、あらゆる方向への可動が可能となり、コース上の様々な障害に柔軟に対応できます。特にジャンプ後の着地や、コース壁への接触時に優れた復帰性能を発揮します。

この改造は、現チャンピオンズのshige選手など、トップレーサーたちによって広められたもので、公認競技会での実績も多数あります。shige選手はnoteで詳細な作り方やセッティング方法を紹介しており、多くのミニ四駆愛好家の参考になっています。

1軸アンカーの製作には、カーボンプレートや金属パイプなどが使用されます。アンカーの可動量や硬さは、使用するバネやゴムの強さで調整でき、コース特性や走行スタイルに合わせたセッティングが可能です。

注意点としては、1軸で支える構造上、使用するうちに軸部分に負荷がかかり、摩耗やガタが生じやすい点が挙げられます。定期的なメンテナンスと部品交換を行うことで、常に最適な状態を維持することが重要です。

1軸アンカーは、部品点数の削減による軽量化と、最大限の可動性能を両立させた優れた改造方法であり、特にリアバンパーの改良を検討している方は、ぜひ試してみる価値のある選択肢です。

ミニ四駆バンパーの選び方と自作方法

- ミニ四駆バンパー選びはコース特性と走行スタイルで決める

- 初心者にはリジッドバンパーから始めるのがおすすめ

- FRPやカーボンを使ったバンパーの自作方法

- ATバンパーの作り方はピボット部と基部の製作がポイント

- バンパーのメンテナンスと調整方法は定期的な点検が重要

- ミニ四駆バンパーの最新トレンドは複合型ギミック

- まとめ:ミニ四駆バンパーは走行性能を左右する重要パーツ

ミニ四駆バンパー選びはコース特性と走行スタイルで決める

最適なミニ四駆バンパーを選ぶ際は、走行するコースの特性と自分の走行スタイルを考慮することが重要です。バンパー選びの良し悪しが、マシンの性能を大きく左右することになります。

コース特性による選び方としては、まずコースレイアウトを分析します。直線が多いスピード重視のコースであれば、空気抵抗が少なく軽量なリジッドバンパーが有効です。一方、急カーブやテクニカルなセクションが多いコースでは、スライドダンパーやATバンパーなどの衝撃吸収性能に優れたバンパーが適しています。

特に、ジャンプセクションがあるコースではATバンパーの復帰性能が大きな武器になります。また、ロッキングセクションが採用されているコースでは、ピボットバンパーが高い効果を発揮します。5レーンコースのような段差が発生しやすいコースでは、スライドダンパーが定番となっています。

走行スタイルによる選び方も重要です。安定走行を重視する方には、リジッドバンパーやスライドダンパーがおすすめです。スピード重視のアグレッシブな走りを好む方は、ピボットバンパーが合っているかもしれません。コース復帰率を高めたい方には、ATバンパーが最適です。

以下の表は、バンパータイプ別の特徴と適したコース・走行スタイルをまとめたものです:

| バンパータイプ | 特徴 | 適したコース | 適した走行スタイル |

|---|---|---|---|

| リジッドバンパー | シンプル・軽量・コーナリング性能良好 | 連続コーナー・ウェーブセクション | 安定重視・初心者 |

| スライドダンパー | 横方向の衝撃吸収に優れる | 5レーンコース・段差のあるコース | バランス型・中級者 |

| ピボットバンパー | コーナーへのねじ込み性能が高い | ロッキングセクション | スピード重視・上級者 |

| ATバンパー | コース復帰率が高い | ジャンプセクション | 安定性重視・中〜上級者 |

| 1軸アンカー | 可動量が多く部品点数少 | 複合的なコース | 軽量化重視・上級者 |

バンパーの組み合わせも検討すべきポイントです。フロントとリアで異なるタイプのバンパーを組み合わせることで、マシンの特性をさらに引き出すことができます。例えば、フロントにATバンパー、リアに1軸アンカーを組み合わせるなど、それぞれの長所を活かした構成が可能です。

自分のマシンに最適なバンパーを見つけるには、異なるタイプを試してタイムや走行感覚を比較することも大切です。コースや走行条件によって最適なバンパーは変わるため、複数のバンパーを用意して使い分けることも上級者テクニックの一つです。

初心者にはリジッドバンパーから始めるのがおすすめ

ミニ四駆をこれから始める初心者の方には、まずリジッドバンパー(固定バンパー)から始めることをおすすめします。その理由はいくつかあります。

まず、リジッドバンパーはシンプルな構造のため、理解しやすく取り扱いが容易です。部品点数が少なく、組み立ても比較的簡単なので、初めてバンパーを自作する方でも挑戦しやすいでしょう。FRPプレートを使った自作も可能で、安価に始められるのも魅力です。

また、リジッドバンパーはギミック(可動機構)がないため、マシンの基本的な走行特性を理解するのに適しています。ギミック付きバンパーの場合、マシンの挙動が複雑になり、初心者にとっては原因の切り分けが難しくなることがあります。まずは基本的な走りを把握することが、後々のセッティングの基礎になります。

さらに、リジッドバンパーは連続コーナーやウェーブセクションなど、通常のコース形状では最も速く走れる可能性が高いバンパーです。ギミックを追加すると、部品点数の増加と可動によるロスが発生するため、必然的にマシンは遅くなる傾向があります。まずは余計なロスがない状態での走りを体験することが大切です。

タミヤから販売されている「HG カーボンフロントワイドステー」(約715円)や「HG カーボンリヤワイドステー」(約786円)などの市販品を使用するのも良い選択肢です。これらは高品質なカーボン製で、すぐに使用できる状態で提供されています。

ミニ四駆のギミック改造においては、一度に複数のギミックを導入するのではなく、一つずつ追加して効果を検証していくことが重要です。まずはリジッドバンパーで基本的な走りを習得し、その後スライドダンパーやATバンパーなどを試していくというステップアップが理想的です。

リジッドバンパーを使いこなせるようになったら、次のステップとしてスライドダンパーを検討すると良いでしょう。スライドダンパーは5レーンコースでの競技会において有利な特性を持っているため、競技会を目指す場合には検討する価値があります。

初心者の方は、まずは基本に忠実にリジッドバンパーから始め、徐々に自分の走行スタイルやコース特性に合わせたバンパーへと移行していくのが、ミニ四駆の奥深さを理解するための近道です。

FRPやカーボンを使ったバンパーの自作方法

FRPやカーボンを使ったミニ四駆バンパーの自作は、自分だけのオリジナルマシンを作る上で重要なスキルです。ここでは、基本的な自作方法を紹介します。

まず必要な材料として、FRPプレートまたはカーボンプレート、カッターやハサミ、ドリル(またはリューター)、ヤスリ、接着剤などを準備します。素材選びでは、初心者はFRPが扱いやすくコスパも良いですが、より高性能を求めるならカーボンがおすすめです。カーボンはFRPより硬く軽量ですが、やや加工が難しいという特徴があります。

リジッドバンパーの基本的な作り方:

- タミヤの「スーパーXシャーシ・FRPマルチプレート」や「FRPワイドプレートセット」などを用意します

- デザインに合わせてプレートをカットします(紙に設計図を描いておくと良いでしょう)

- ローラー取り付け用の穴とシャーシ固定用の穴を開けます

- 必要に応じてプレート同士を接着します

- エッジ部分をヤスリで整えて完成です

スライドダンパーの自作では、スライド機構が重要になります:

- ベースプレートとスライドプレートの2枚構造を設計します

- スライドプレートには左右にスライドする溝を開けます

- バネを取り付けるための穴や突起を作ります

- 適切な強さのバネを選んで取り付けます

- スライドがスムーズに動くよう、グリスなどを塗布します

ローラー取り付け穴のサイズは、使用するローラーに合わせる必要があります。一般的には13mmローラー用に3.8mm、19mmローラー用に4mm程度の穴を開けます。穴を開ける際は、いきなり大きなドリルビットで開けるのではなく、2mm、2.5mm、3mmと段階的に広げていくことで、素材を傷めずきれいな穴を開けることができます。

プレートの接着には、瞬間接着剤やエポキシ系接着剤が使われます。特に複数のプレートを積層させる場合は、接着面をヤスリで軽く荒らしておくと接着力が増します。

バンパーのエッジ部分は、尖ったままだとコース壁との接触時に引っかかりやすくなるため、軽くヤスリで丸めておくことをおすすめします。特にATバンパーなどの可動部には、ゴムが当たる部分の角をなくしておくと、ゴムの耐久性が向上します。

自作バンパーの強度を高めたい場合は、プレートを重ね貼りする方法があります。例えば、フロントバンパーの場合、前面部分を補強することでジャンプ後の着地時の衝撃に強くなります。ただし、重量増加のデメリットもあるため、バランスを考慮して設計することが大切です。

最後に、完成したバンパーをマシンに取り付ける際は、ビスの締め付け具合に注意してください。強すぎると動きが悪くなり、緩すぎるとガタつきの原因になります。適度な締め付け加減を見つけることも、バンパー製作の重要なポイントです。

ATバンパーの作り方はピボット部と基部の製作がポイント

ATバンパー(オートトラックバンパー)は、コース復帰率を大幅に向上させる人気のギミックですが、その作り方にはいくつかのポイントがあります。ここでは、ATバンパーの基本的な製作方法を解説します。

ATバンパーの製作には主に以下のパーツが必要です:

- FRPまたはカーボンプレート(バンパー基部用)

- 弓状のFRPまたはカーボン(ピボット部用)

- ハトメ(軸受け用)

- 真鍮軸(ピボット用)

- ゴムリングやゴムチューブ(可動部のテンション用)

- ビス、ナット、ワッシャー、Oリングなど

製作工程は大きく分けて、バンパー基部の製作、ピボット部の製作、バンパーの組み上げ、シャーシへの取り付けという流れになります。

まず、バンパー基部の製作では、FRPマルチプレートなどを使用します。このプレートに軸受けとなるハトメを取り付けますが、ハトメには表裏があるので注意が必要です。差し込む側(山が出る側)を表にし、裏側から皿ビスを入れて表からワッシャーとナットで締め付けます。ナットを外した後、皿ビスをトラスビスに入れ替えて再度締め付けると、ハトメが抜けない構造になります。

次にピボット部の製作では、弓状のFRPまたはカーボンプレートを使います。これをローラーが取り付けられる形状にカットし、ローラー軸の穴を使用するローラーサイズに合わせて拡張します(例:13mmローラー用なら3.8mm)。また、ピボット軸の穴を3mmに拡張して真鍮軸を差し込み、接着します。ピボット部の角は全体的に落として、滑らかな動きを確保します。

バンパーの組み上げでは、基部にゴムリングやゴムチューブを通し、ピボット部をゴムの穴に通します。軸穴の下からビスを入れ、上から大ワッシャー、Oリングを入れて逆さロックナットで締めます。ここでポイントになるのが締め付け具合で、一度締め切ってからほんのちょっと緩めるくらいにすると、適度な抵抗とガタの少ないピボットが完成します。

最後にシャーシへの取り付けを行います。MAシャーシなどでATバンパーを取り付ける場合、シャーシの前部にある穴を2mmに拡張し、そこから30mmキャップスクリューを通してATバンパーを取り付けます。バネを入れて逆さロックナットで締めると、バンパーが上下に可動するようになります。

バンパーのテンション調整は、使用するゴムの太さや幅で行います。一般的には19mm用ゴムリングを2重巻きにして2~3本巻き付けたり、ボールキャップ回し用のゴムチューブを使ったりします。ゴムチューブの幅によって硬さを調整でき、5mmだと柔らかめ、10mmだと適度な硬さ、15mmだと硬めの設定になります。

ATバンパーの完成後は、実際にコースで試走して動きを確認しましょう。バンパーが壁に接触した際にスムーズに可動し、コースに復帰できるかチェックします。必要に応じてテンションや取り付け角度を微調整すると、より効果的なATバンパーに仕上がります。

バンパーのメンテナンスと調整方法は定期的な点検が重要

ミニ四駆バンパーは使用していくうちに摩耗や劣化が進むため、定期的なメンテナンスと調整が欠かせません。適切なメンテナンスを行うことで、バンパーの性能を長く維持し、マシンの走行性能を最大限に引き出すことができます。

まず、バンパーの点検頻度ですが、競技に参加する方は毎回の走行後、趣味で楽しむ方でも月に1回程度の点検をおすすめします。特にギミック付きのバンパーは可動部分の点検が重要です。

リジッドバンパーのメンテナンスポイント:

- ビスの緩みやナットの脱落がないか確認する

- バンパープレートに亀裂や破損がないかチェックする

- ローラーの回転がスムーズか、軸の曲がりがないか確認する

- シャーシとの接合部に問題がないか確認する

スライドダンパーのメンテナンスポイント:

- スライド部分の動きがスムーズか確認する

- バネの劣化や破損がないかチェックする

- スライドレールやガイド部分の摩耗がないか確認する

- 適切なグリスを塗布して摩擦を軽減する

ATバンパーとピボットバンパーのメンテナンスポイント:

- ゴムリングやゴムチューブの切れや劣化がないか確認する(マシンを長期間使用しない場合でもゴムは劣化するため、定期的な交換が必要)

- ピボット軸やハトメ部分の摩耗やガタがないか確認する

- バネの弾力が適切か確認し、必要に応じて交換する

- 可動部全体の動きをチェックし、スムーズさを確保する

1軸アンカーのメンテナンスポイント:

- アンカー軸の摩耗や曲がりがないか確認する

- テンション部材(バネやゴム)の状態をチェックする

- アンカーポイントの緩みがないか確認する

バンパーの調整方法としては、まずビスやナットの締め付け具合が重要です。締めすぎると可動部の動きが悪くなり、緩すぎるとガタが大きくなって安定性が失われます。スライドダンパーやATバンパーは、実際に手で動かしてみて適切な可動範囲と抵抗感があるか確認しましょう。

バンパーのテンション調整は、使用するバネやゴムの種類・数で行います。スライドダンパーでは、タミヤのスプリングセットからコースに合わせたバネを選択します。ATバンパーやピボットバンパーでは、ゴムリングの巻き数やゴムチューブの幅で調整します。

走行中にバンパーが壁に接触して変形した場合は、速やかに形状を元に戻してください。特にFRPは曲がりやすいため、定期的な形状チェックが必要です。カーボン製のバンパーは割れやすいため、亀裂や破損がないか注意深く点検しましょう。

最後に、長期間使用したバンパーは素材の疲労や劣化が進むため、定期的な交換も検討すべきです。特に競技に参加する方は、重要なレース前には新しいバンパーに交換するか、しっかりと点検・調整を行うことをおすすめします。

ミニ四駆バンパーの最新トレンドは複合型ギミック

ミニ四駆バンパーの世界は常に進化を続けており、最新のトレンドとして複合型ギミックが注目を集めています。これは従来の単一機能バンパーの良さを組み合わせ、より高い性能を引き出す試みです。

最も代表的な複合型ギミックとして、「スライドピボットバンパー」があります。これはスライドダンパーとピボットバンパーの機能を一つに統合したもので、横方向の衝撃吸収とコーナーへのねじ込み性能を両立させています。扱いが難しい上級者向け改造ではありますが、その効果は絶大で、特に複雑なコースレイアウトでの走行において優位性を発揮します。

また、「提灯連動型ATバンパー」も注目の改造です。これはATバンパー(オートトラックバンパー)とボディ提灯(ヒクオ)を連動させる仕組みで、レーンチェンジなどでボディ提灯が可動した際に、ATバンパーも前傾することで大きなスラスト角が発生し、マシンがより下方向に向かうため安定性が向上します。

「T-ATバンパー」と呼ばれる複合型バンパーも登場しています。このバンパーはT字型の支持構造を持ち、通常のATバンパーよりも複雑な動きが可能になっています。YouTubeなどで紹介されているこのバンパーは、「theギミック」とも称されるほど革新的な設計となっています。

最新のトレンドでは、素材の進化も見逃せません。従来のFRPやカーボンに加え、3Dプリンターを使用したカスタムパーツの製作も増えています。これにより、従来の素材では実現が難しかった複雑な形状や機構が可能になり、バンパー設計の自由度が大幅に向上しています。

バンパーのローラー配置にも新しい試みが見られます。例えば、上段と下段で異なるサイズのローラーを組み合わせる「ダブルローラー構成」です。上段に大径ローラー、下段に小径ローラーを配置することで、平面走行時は上段ローラーでスムーズに走り、コーナーではより低位置の下段ローラーが接触して安定性を高めるという仕組みです。

また、近年のミニ四駆競技では「ロッキング」と呼ばれる障害物が登場するコースが増えており、これに対応するための専用バンパーやセッティングも注目されています。ロッキングセクションでは通常のバンパーでは減速が大きくなりがちですが、ピボット機能やAT機能が組み込まれたバンパーを使用することで、減速を最小限に抑えつつセクションを通過することができます。

最新のトレンドを取り入れる際は、単に流行に乗るのではなく、自分のレーススタイルやコース特性に合っているかを見極めることが重要です。複合型ギミックは部品点数が増え、重量増加やメンテナンスの手間が増えるデメリットもあります。競技レベルや目的に応じて、適切なバンパー選択を行うことがタイムアップの秘訣です。

ミニ四駆のバンパー開発は今後も進化を続けると予想され、より効率的なギミックや革新的な設計が登場することでしょう。最新情報をチェックしつつ、自分のマシンに合ったバンパー選びを楽しんでください。

まとめ:ミニ四駆バンパーは走行性能を左右する重要パーツ

最後に記事のポイントをまとめます。

ミニ四駆バンパーについて紹介したポイントの振り返りです:

- バンパーは単なる外装ではなく、車体とローラーを繋ぐ重要な機能部品である

- リジッドバンパーはシンプルな構造で、コーナリング性能に優れた基本的なバンパーである

- スライドダンパーは横方向の衝撃を吸収し、5レーンコースでは必須アイテムとなっている

- ピボットバンパーはコーナーへのねじ込み性能が高く、スピード重視のレーサーに好まれる

- ATバンパーはコース復帰率を大幅に向上させ、ジャンプ後の安定性を高める

- 1軸アンカーは可動量が多く部品点数削減にも貢献する新しいタイプのバンパーである

- バンパー選びはコース特性と走行スタイルを考慮して行うべきである

- 初心者にはまずリジッドバンパーから始め、徐々にステップアップすることをおすすめする

- FRPやカーボンを使った自作バンパーは、オリジナルマシン作りの醍醐味である

- ATバンパーの製作では、ピボット部と基部の作りがポイントとなる

- バンパーは定期的なメンテナンスと調整が必要で、特にギミック付きは注意が必要である

- 最新のトレンドは複合型ギミックで、複数の機能を組み合わせた高性能バンパーが登場している

- バンパーの素材や構造の選択によって、マシンの走行特性や速度に大きな違いが生まれる

- ゴムやバネの選択と調整によって、バンパーの性能を最適化できる