ミニ四駆の魅力の一つは、その小さなボディから繰り出される驚異的なスピード感。あの手のひらサイズのマシンが、コースを猛スピードで駆け抜ける姿に心踊らせた経験がある人も多いでしょう。しかし、実際のところミニ四駆はどれくらいの速さで走るのでしょうか?

独自調査の結果、現代のミニ四駆は標準で時速40km前後、改造次第では理論上60km/hを超える可能性もあることがわかりました。一方で、ノーマル状態では10km/h程度、コースの形状や走行環境によっても大きく変わります。この記事では、ミニ四駆の速度の実態から、スピードアップのためのテクニック、速度計測の方法まで徹底解説します。

記事のポイント!

- ミニ四駆の基本速度と最高速度の理論値

- 速度を上げるための効果的な改造ポイント

- 速度が出ない原因と解決法

- フラットレースなど競技における速度基準と評価方法

ミニ四駆の速度はどのくらい?基礎知識とメカニズム

- ミニ四駆の平均速度は約10~40km/hと幅広い

- ミニ四駆の最高速度を決める3つの要素とは

- ミニ四駆の速度計算方法は単純だが重要

- ミニ四駆の速度計測には専用スピードチェッカーが便利

- ミニ四駆の速度はコースタイプによって大きく変わる

- ミニ四駆の速度は走行時間とともに低下する特性がある

ミニ四駆の平均速度は約10~40km/hと幅広い

ミニ四駆の速度は、改造の有無やモーターの種類、コース形状などによって大きく変わります。ノーマル状態のミニ四駆で実験的に測定した結果によれば、オーバルコースでは約2.8m/s(約10.1km/h)、テクニカルコースでは約2.3m/s(約8.3km/h)程度の平均速度となることがわかっています。

一方、スプリントダッシュモーターを搭載すると、オーバルコースで約3.7m/s(約13.3km/h)まで速度が向上します。これはあくまで無改造のミニ四駆での計測値であり、実際のレースで使用されるマシンはさらに速くなります。

現代のミニ四駆の標準的な速度は、時速40km前後と言われています。これは過去の90年代に比べて約2倍の速さであり、モーター技術の進化によるものです。当時のミニ四駆は時速20km程度が一般的だったようです。

実際のレース環境では、カツフラと呼ばれるフラットレースのマシンで「秒7〜秒8」(時速25.2〜28.8km)、ダッシュフラットのマシンでは「秒8〜秒9以上」(時速28.8〜32.4km以上)の速度で走行します。

ミニ四駆のサイズを考慮すると、この速度がいかに凄まじいものかが理解できます。1/32スケールのミニ四駆がオーバルコースを時速10km/hで走ると、実車換算では時速300km以上に相当するという計算になります。

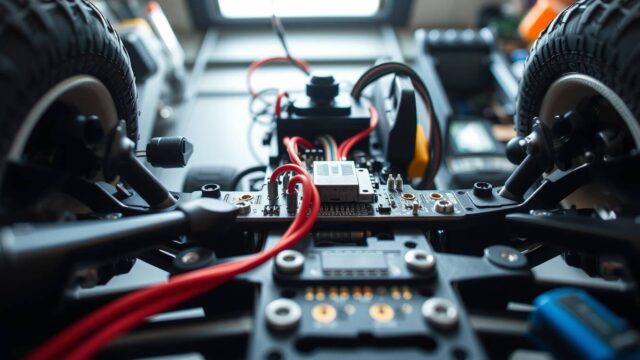

ミニ四駆の最高速度を決める3つの要素とは

ミニ四駆の最高速度を決定づける主要な要素は、「モーター」「ギア比」「タイヤ径」の3つです。この3つの要素によって理論上の最高速度が決まります。具体的な計算式は以下の通りです。

最高速度[m/秒]=モーターの回転数[回/秒]÷ギア比×タイヤの直径[m]×円周率

例えば、タミヤの公式対応モデル「スプリントダッシュモーター」は毎分2万4000回転(毎秒400回転)程度で回転します。ギア比が3.5(高速用)、タイヤの直径が3cm(0.03m)の場合、理論上の最高速度は秒速10.8m(時速38.8km)となります。

しかし理論値と実際の走行速度には差があります。空気抵抗や路面との摩擦、機械内部の摩擦などの要素が加わるためです。また、ミニ四駆はバッテリーの消耗によって徐々に速度が低下していくという特性も持っています。

最高の条件が揃った場合、スプリントダッシュモーター、ギア比3.5、最大径のタイヤ(35mm)を使用したミニ四駆は、理論上時速50〜60kmの速度を出すことも可能とされています。ただし、この速度を実際のコースで安定して発揮できるかは別問題です。

モーターの性能向上は過去30年で大きく進化しており、特に磁石の性能向上による高速回転の実現が、現代のミニ四駆の高速化に寄与しています。

ミニ四駆の速度計算方法は単純だが重要

ミニ四駆の速度を計算する方法はシンプルですが、マシン改造やコース設計において重要な指標となります。一般的には、コース1周の距離とラップタイムから平均速度を算出します。

平均速度[m/秒]=コース全長[m]÷ラップタイム[秒]

例えば、全長7mのオーバルコースを2.5秒で1周した場合、平均速度は2.8m/s(時速換算で約10.1km/h)となります。

フラットレースの世界では、この「1秒間に何メートル進むか」という値を「秒○」という形で表現します。例えば、秒速7メートルで走る場合は「秒7」と表現します。これは「平均秒速〇メートル」を略した表現で、マシンの性能を示す重要な指標です。

時速に換算すると、以下のようになります:

- 秒6 = 時速21.6km

- 秒7 = 時速25.2km

- 秒8 = 時速28.8km

- 秒9 = 時速32.4km

- 秒10 = 時速36km

実際のレース環境では、チューンフラットのレースで「秒7〜秒8」、ダッシュフラットのレースで「秒8〜秒9以上」の速度が出るケースが多いようです。トップレーサーになると、さらに高い数値を記録することもあります。

速度計算は、自分のマシンの改造効果を客観的に評価する上でも非常に重要です。タイム計測と速度計算を繰り返すことで、どの改造がどれだけの効果をもたらすのかを定量的に把握できます。

ミニ四駆の速度計測には専用スピードチェッカーが便利

ミニ四駆の速度を正確に計測するには、専用のスピードチェッカーが便利です。市販のスピードチェッカーを使用すれば、リアルタイムで走行中のマシンの速度を計測することができます。

もっとも基本的な計測方法は、コースの一定区間を走らせ、ストップウォッチでタイムを計測する方法です。提供情報によると、「人間の目と指は意外と優秀で、1/100秒レベルの誤差で計測できる」とされています。簡易的な実験では十分な精度と言えるでしょう。

より高度な計測を行いたい場合は、赤外線センサーやレーザーを使用した自動計測システムも存在します。これらを使えば、より正確なラップタイムの計測が可能になります。

タミヤが公式に発売しているスピードチェッカーは、マシンがチェッカーの上を通過する際に、その瞬間の速度を計測・表示してくれます。これにより、マシンの最高速度を客観的に把握することができます。

速度計測を定期的に行うことで、マシンの調整効果や電池の消耗による速度低下を定量的に把握できるのも大きなメリットです。特に改造を行った際には、改造前後で速度がどう変化したかを計測することで、改造の効果を客観的に評価できます。

一部のレース会場には、常設の計測システムが導入されているケースもあります。こうした環境を利用すれば、より正確な速度データを取得することが可能です。

ミニ四駆の速度はコースタイプによって大きく変わる

ミニ四駆の速度は、走行するコースのタイプによって大きく異なります。主なコースタイプとしては、「オーバルコース」と「テクニカルコース」の2種類に大別できます。

オーバルコースは、2本のストレートとコーナー2個からなる単純な形状のコースです。コーナーが少なく、ストレートが長いため、高速走行に向いています。一般的にオーバルコースではマシンの最高速度を引き出しやすく、平均速度も高くなります。

一方、テクニカルコースは複雑なレイアウトで、カーブやジャンプ、坂道などの障害物が多く配置されています。ストレートが短く、減速ポイントが多いため、平均速度はオーバルコースよりも低くなります。

独自調査による実験では、同じノーマル状態のマシンでも、オーバルコースでは約10.1km/h、テクニカルコースでは約8.3km/hと、約2km/hの速度差が生じることが確認されています。

また、コース内の特殊セクションも速度に影響を与えます。例えば「ウインドバレーセクション」のような風の影響を受けるエリアや、「アップヒルコース」のような急な坂道では、マシンのセッティングによって大きく速度が変わります。

最適なマシン設定はコースによって異なるため、高速直線が多いコースでは最高速度を重視したセッティング、複雑なコーナーが多いコースではコーナリング性能を重視したセッティングが有効です。コースに合わせたマシン調整がスピードを引き出すカギとなります。

ミニ四駆の速度は走行時間とともに低下する特性がある

ミニ四駆の興味深い特性の一つに、時間経過とともに速度が低下していくという点があります。これはいくつかの要因によって引き起こされます。

第一に、ミニ四駆には実車のようなアクセルがなく、スイッチをオンにした時点で最大パワーが出ます。そのため、理論上はスタート直後が最も速く、その後は徐々に速度が低下していきます。

第二に、動力源となる単三電池のパワーは、走行時間とともに徐々に消耗していきます。電圧の低下に伴ってモーターの回転数も下がるため、自然と速度も低下します。

第三に、走行による振動や衝撃、摩擦などにより、バンパーやタイヤなどの部品が徐々に劣化・摩耗していきます。これも速度低下の要因となります。

一般的に言えば、ミニ四駆はスイッチを入れた直後が最も速いと考えられています。そのため、レース中はスタートダッシュが非常に重要になります。特に短いコースでは、スタート直後の加速性能が勝敗を大きく左右します。

この特性を踏まえると、長時間の安定走行を目指す場合は、電池の消耗をできるだけ抑える工夫や、部品の摩耗を最小限に抑えるための適切なメンテナンスが重要になります。また、レース前には十分に充電された新鮮な電池を使用することも、高速走行を維持するためのポイントです。

ミニ四駆の速度アップ方法とトラブルシューティング

- ミニ四駆の速度アップには電池とモーターの選択が最重要

- ミニ四駆の最適なタイヤサイズは速度と安定性のバランスで決まる

- ミニ四駆の改造で最速を目指すなら慣らしが不可欠

- ミニ四駆の速度が出ない原因は重量過多にあることが多い

- ミニ四駆の時速100kmは達成可能か?理論と現実

- ミニ四駆の速度ランキングはフラットレースで競われる

- まとめ:ミニ四駆の速度を最大化するための総合ガイド

ミニ四駆の速度アップには電池とモーターの選択が最重要

ミニ四駆の速度を上げるための最重要ポイントは、電池とモーターの選択です。ミニ四駆の中で唯一エネルギーを生み出すのがこの2つの部品であり、いくら他の部分を改造しても、この2つが性能不足では根本的な速度アップは望めません。

モーターに関しては、標準的なノーマルモーターから始まり、トルク重視のトルクチューンモーター、回転数重視のスプリントダッシュモーターなど、様々な種類が存在します。速度を最優先するなら、回転数の高いスプリントダッシュモーターが適しています。

電池については、通常の単三アルカリ電池よりも、ミニ四駆専用のレーシングバッテリーの方が高い性能を発揮します。例えば「ネオチャンプ」などの専用バッテリーは、通常の電池よりも高い電圧と放電能力を持っています。

モーターと電池は単に良いものを選ぶだけでなく、「慣らし」という作業も重要です。これは新品のモーターや電池を最適な状態に調整するプロセスで、ミニ四駆の世界では速度向上のための必須作業とされています。

モーターの選択は、走行するコースの特性にも合わせるべきです。長いストレートが多いコースでは回転数重視のモーター、急な坂やテクニカルなコースではトルク重視のモーターが適しています。

最後に、モーターと電池はミニ四駆の「筋力とスタミナ」のようなもので、これらを鍛えることなくして真の高速化はありえません。外観の改造に目が行きがちですが、見えない部分の強化こそが速度アップの鍵なのです。

ミニ四駆の最適なタイヤサイズは速度と安定性のバランスで決まる

ミニ四駆のタイヤサイズ選びは、速度と安定性のトレードオフを考慮する必要があります。理論上は大きなタイヤほど最高速度が上がりますが、実際のレースではそれだけでは勝てません。

タイヤサイズに関する一般的な特性は以下の通りです:

小径タイヤ(24mm程度):

- 重心が低く安定性が高い

- 加速性能が良い

- 坂道の登坂力が高い

- 最高速度は低め

大径タイヤ(35mm程度):

- 最高速度が高い

- 重心が高くなり安定性が低下

- 加速性能が劣る

- 坂道の登坂力が低い

現実のコースは単純な直線だけではなく、カーブやジャンプ、坂道などの複雑な要素が組み合わさっています。そのため、単純に最高速度が出る大径タイヤが常に有利というわけではありません。

独自の分析によれば、一般的なコースで最も効率的なタイヤサイズは26mm〜28mm程度の中径タイヤと言われています。これはスピードと安定性のバランスが最も取れたサイズだからです。

計算上、35mmの大径タイヤでは理論的な最高速度が高い反面、その速度に達するまでに約4〜6秒かかり、約30mの距離が必要になります。一方、24mmの小径タイヤでは最高速度は低くなるものの、加速時間が2〜3秒と短縮されるため、短〜中距離のコースでは有利に働きます。

最終的には走行するコースのレイアウトや、自分のマシンの特性、そして個人の走行スタイルに合わせてタイヤサイズを選択することが重要です。時には複数のタイヤセットを用意し、コースに応じて使い分けるのも効果的な戦略です。

ミニ四駆の改造で最速を目指すなら慣らしが不可欠

ミニ四駆の世界で「慣らし」とは、特にモーターや電池を最適な状態に調整するプロセスを指します。これは見た目の変化がなく地味な作業ですが、マシンの速度を最大限に引き出すためには不可欠な工程です。

モーターの慣らしは、通常よりも低い電圧で長時間回転させることで、ブラシとコミュテーターの接触面を滑らかにし、モーターの回転効率を高める作業です。適切に慣らしを行ったモーターは、そうでないものと比べて明らかに高いパフォーマンスを発揮します。

電池の慣らしも同様に重要です。新品の電池は数回の充放電サイクルを経ることで、最大のパフォーマンスを発揮するようになります。特にレース用の高性能バッテリーでは、この慣らし作業が性能の差を生み出します。

慣らし作業は時間と手間がかかりますが、見た目の派手な改造よりも実際の速度向上に大きく貢献します。「シンプルなカスタムしかしていないのにべらぼうに速いマシン」の秘密は、この見えない部分への入念な作業にあることが多いのです。

上級レーサーたちは、モーターや電池の慣らしに多大な時間と労力を費やしています。この作業は地道で楽しくないかもしれませんが、本気で速度を追求するなら避けては通れない道です。

慣らしのテクニックは、単に長時間回すだけでなく、適切な負荷をかけるタイミングや、回転数の調整など、細かなノウハウが存在します。これらは経験を積みながら体得していくものであり、ミニ四駆の奥深さを象徴するとも言えるでしょう。

ミニ四駆の速度が出ない原因は重量過多にあることが多い

ミニ四駆の速度が思うように出ない場合、最も多い原因の一つが「重量過多」です。マシンが重くなるほど加速性能は低下し、最高速度にも悪影響を及ぼします。

標準的なミニ四駆の重量は電池込みで約120gとされていますが、様々な改造パーツを追加することで、この重量は容易に増加してしまいます。特に見た目を重視したカスタムや、過剰な補強パーツの取り付けは、重量増加の主な原因となります。

理想的には、規定の最低重量に近づけるように軽量化を図ることが速度アップの鍵となります。例えば、規定ギリギリの電池込み90gまでマシンを軽量化できれば、加速時間を2.2〜3秒程度まで短縮できる可能性もあります。

重量増加を防ぐためのポイントとしては:

- 必要最小限のパーツのみを使用する

- 軽量素材(カーボン、FRP等)を積極的に採用する

- 中空構造や削り出しパーツで軽量化を図る

- シャーシの不要部分を削る(ただし強度とのバランスが必要)

- 軽量なネジや軽量グレードのモーターを選択する

また、重量だけでなく、重量バランスも速度に影響します。前後左右のバランスが取れていないと、走行安定性が損なわれ、結果的に速度低下につながります。特にコーナーでの安定性を考える場合、単純な軽量化だけでなく、重心位置の最適化も重要です。

ミニ四駆の改造では、「見た目の派手さ」と「実用性」のバランスを取ることが難しいものですが、真の速さを追求するなら、重量管理を最優先事項として考える必要があります。

ミニ四駆の時速100kmは達成可能か?理論と現実

ミニ四駆の時速100kmという数字は、多くの愛好家にとって一つの夢のような目標値です。しかし、これは現実的に達成可能なのでしょうか?

理論的な計算から見ていくと、スプリントダッシュモーター(毎分24,000回転程度)、ギア比3.5、タイヤ直径35mmの組み合わせでは、理論上の最高速度は約時速40km程度になります。これは実際のレース環境でも出せる速度として妥当な数値です。

時速100kmを達成するためには、現状の2.5倍以上の速度が必要になります。これを理論式に当てはめると、同じギア比とタイヤサイズでは、モーターが毎分60,000回転以上回る必要があります。現在の市販モーターでは、この回転数の実現は非常に困難です。

また、仮にそのようなモーターが存在したとしても、そのパワーを受け止めるシャーシやギア、ベアリングなどの耐久性の問題も出てきます。さらに、時速100kmという速度では、わずかなコース上の凹凸やカーブでもマシンが飛び出してしまう可能性が高く、実用的ではありません。

アニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』では、マグナムトルネードなどの必殺技で時速230kmという驚異的な速度が描かれていますが、これはあくまでもアニメの世界の話です。現実的には、プロのレーサーが調整した高度な改造マシンでも、時速40〜50km程度が限界と考えられています。

ただし、ミニ四駆はサイズが小さいため、見かけの速度は実際よりもずっと速く感じます。1/32スケールのミニ四駆が時速30kmで走行する場合、実車に換算すると時速900km以上に相当するという計算もあります。この「相対的な速さ」を体感することこそが、ミニ四駆の魅力の一つなのかもしれません。

ミニ四駆の速度ランキングはフラットレースで競われる

ミニ四駆の速度を純粋に競う場として、「フラットレース」と呼ばれる競技形式が存在します。これは障害物のない平坦なコースでマシンの速度のみを競うレースです。

フラットレースには主に2つの形式があります:

- カツフラ(チューンフラット):特定のチューンモーター(片軸はアトミック、両軸はトルクチューン)を使用するレース形式。「カツカツしたフラット」という意味で、歴史は古く、フラットレースの主流となっています。このクラスでは「秒7〜秒8」(時速25.2〜28.8km)の速度が一般的で、上級者は「秒8以上」で走らせます。

- ダッシュフラット:ダッシュモーターを使用したフラットレース。カツフラよりもパワーが大きいため、速度が出しやすく、マシンの選択やセッティングの幅も広がります。速度は「秒8以上、場合によっては秒9以上」(時速28.8〜32.4km以上)になることが多いです。

カツフラは非常に高度な改造技術を要し、レギュレーションギリギリのサイズの大きなタイヤや自作のFRP/カーボンバンパーなど、独特のフォルムのマシンが特徴です。一方、ダッシュフラットは比較的取り組みやすく、市販パーツをそのまま組み付けた「ポン付けマシン」でも良い成績を残せることがあります。

フラットレースではタイムアタック形式で競技が行われることが多く、「平均秒速〇メートル」という指標で速度が評価されます。この数値が大きいほど、高速で走行できていることを意味します。

フラットレースの魅力は、シンプルに「速さ」だけを競うという点にあります。コースアウトのリスクが少なく、部品の破損も比較的少ないため、初心者でも参加しやすい競技形式となっています。実際、子どもたちが作ったマシンが大人のマシンを上回るケースも珍しくありません。

まとめ:ミニ四駆の速度を最大化するための総合ガイド

最後に記事のポイントをまとめます。

- ノーマル状態のミニ四駆の平均速度はオーバルコースで約10.1km/h、テクニカルコースで約8.3km/h

- 現代の標準的なミニ四駆速度は時速40km前後で、90年代の約2倍

- ミニ四駆の最高速度を決める3要素は「モーター」「ギア比」「タイヤ径」

- 最高速度の理論計算式は「モーターの回転数÷ギア比×タイヤ直径×円周率」

- フラットレースでは「秒速○メートル」(秒○)という指標で速度を評価

- ミニ四駆は基本的にスタート直後が最も速く、徐々に遅くなる特性がある

- 速度アップの最重要ポイントは電池とモーターの選択と慣らし

- 最適なタイヤサイズは26〜28mm程度の中径が扱いやすい

- 速度が出ない主な原因は重量過多にあることが多い

- フラットレースには「カツフラ」と「ダッシュフラット」の2種類がある

- 時速100kmの達成は現実的には困難だが、スケール換算すると実車の数百km/hに相当

- モーターや電池の「見えない部分」の調整こそが、真の高速化の鍵である