ミニ四駆を自分の思い通りに操作できたら楽しいですよね!かつて多くの子供たちを夢中にさせたミニ四駆は、基本的には電池とモーターで一方向に走るだけの模型でした。しかし、近年はミニ四駆をラジコン化するためのキットが数多く登場し、誰でも手軽にミニ四駆をラジコン操作できるようになっています。

本記事では、ラジポンダッシュやミニHackといった市販のラジコン化キットの特徴や使い方をはじめ、ダイソーパーツを使った低コスト改造法、ワイルドミニ四駆のラジコン化テクニックまで幅広く解説します。選び方のポイントや実際の改造手順、注意点なども詳しく紹介するので、これからミニ四駆のラジコン化に挑戦したい方は必見です!

記事のポイント!

- ミニ四駆ラジコン化キットの種類と特徴、選び方がわかる

- ラジポンダッシュやミニHackなど市販キットの詳細な使い方がわかる

- ダイソーパーツを使った低コスト改造の方法がわかる

- 自作でのラジコン化に必要なパーツと手順、注意点がわかる

ミニ四駆のラジコン化キットとは何か?その種類と選び方

- ミニ四駆ラジコン化キットは主に3つの種類がある

- 市販のラジコン化キットの価格帯は4,000円~10,000円程度

- ラジコン化キットを選ぶ際のポイントは対応シャーシとスキルレベル

- 初心者にはスマホアプリ連動タイプのラジコン化キットがおすすめ

- ラジコン化キットの組み立て難易度は製品によって大きく異なる

- ラジポンダッシュはMAシャーシ専用のミニ四駆ラジコン化キット

ミニ四駆ラジコン化キットは主に3つの種類がある

ミニ四駆をラジコン化するキットは、大きく分けて3つの種類があります。それぞれ特徴が異なり、ユーザーのスキルレベルや目的に応じて選ぶことが重要です。

1つ目は「オールインワン型キット」です。これは「ラジポンダッシュ」や「ミニHack」などのように、ラジコン化に必要なほとんどのパーツがセットになったキットです。ステアリング機構、サーボモーター、受信機、ESC(電子スピードコントローラー)などが一式揃っており、専用の説明書に従って組み立てるだけで比較的簡単にラジコン化を実現できます。

2つ目は「電子工作学習型キット」です。「MKZ4」や「bCore MX」などがこれに該当します。これらは単にラジコン化するだけでなく、電子工作の知識や技術を学べるように設計されています。はんだ付けなどの作業が必要なことが多く、やや難易度は高めですが、完成時の達成感は大きいでしょう。

3つ目は「DIY型/パーツ組み合わせ型」です。市販キットではなく、必要なパーツを自分で調達して組み合わせる方法です。トランジスタやリレー、モータードライバなどを使って自作するアプローチで、コストを抑えられる反面、電子工作の知識がある程度必要になります。ダイソーなどの100円ショップのパーツを活用する方法もこのカテゴリに入ります。

独自調査の結果、初心者の方は「オールインワン型キット」から始めるケースが多く、徐々に自作の割合を増やしていく傾向があります。どのタイプを選ぶかは、予算やスキルレベル、どこまでカスタマイズしたいかによって変わってきます。

市販のラジコン化キットの価格帯は4,000円~10,000円程度

ミニ四駆をラジコン化するための市販キットは、価格帯によって機能や品質に差があります。実際の相場と、何が含まれているのかを詳しく見ていきましょう。

一般的な市販のラジコン化キットの価格帯は、4,000円から10,000円程度となっています。例えば「ラジポンダッシュ」は単体で約5,000円前後、「ミニHack」は単体で9,900円(税込)で販売されています。これらの価格はキット本体のみの金額で、実際にはミニ四駆本体やボディ、場合によっては専用工具なども別途必要になることがあります。

価格の差は主に含まれる機能や部品の質によるものです。例えば、スマホアプリでの操作に対応しているキットや、より高性能なモーターやサーボを搭載しているキットは、価格が高くなる傾向にあります。また、ラジポンダッシュのように特定のシャーシ(MAシャーシなど)にのみ対応する製品と、より汎用的に使えるキットでも価格が変わってきます。

注目すべきは「セット販売」です。キットだけでなく、ミニ四駆本体や工具がセットになったパッケージも販売されています。例えば、ミニHackとワイルドミニ四駆をセットにした「ミニHack!+ワイルドミニ四駆パック」は12,100円(税込)、さらに工具セットまで含めた「オールインワンパック」は19,030円(税込)で販売されています。初めてラジコン化に挑戦する方は、こうしたセット品を選ぶと余計な出費を抑えられる可能性があります。

一方、自作でパーツを揃える場合は、使用するパーツの種類や品質によって大きく価格が変動します。最低限必要な電子部品を低価格で揃えれば2,000円程度から始められますが、高品質なパーツを使うと市販キットより高くなることもあります。

予算を考える際は、「初期費用」だけでなく、失敗した場合の「再購入費用」も考慮に入れると良いでしょう。特に初心者の場合、多少高くても信頼性の高い市販キットから始めるほうが結果的にコスト効率が良いケースも少なくありません。

ラジコン化キットを選ぶ際のポイントは対応シャーシとスキルレベル

ミニ四駆のラジコン化キットを選ぶ際には、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。特に「対応シャーシ」と「自分のスキルレベル」は最優先で考慮すべき点です。

まず、対応シャーシについてですが、ミニ四駆には「MAシャーシ」「MSシャーシ」「VSシャーシ」など様々なタイプがあります。ラジコン化キットはこれらすべてに対応しているわけではなく、特定のシャーシ専用に設計されていることが多いです。例えば、「ラジポンダッシュ」はMAシャーシ専用、「bCore MX」はVSシャーシに特化したバージョンがあります。自分が持っているミニ四駆のシャーシタイプを確認し、それに対応したキットを選ばなければなりません。

ワイルドミニ四駆をラジコン化したい場合も、「ワイルドミニ四駆」と一口に言っても複数の車種があります。「ランチボックスJr.」「ニッサンキングキャブ」「ワイルドザウルス」など、それぞれボディ形状や内部構造が異なるため、キットの説明をよく確認し、自分が持っている車種に適合するかを事前に調べておくことが重要です。

次に重要なのは自分のスキルレベルです。電子工作の経験がない初心者の場合、はんだ付けやプログラミングが必要なキットは避け、組み立てが簡単なものを選ぶのが無難です。「ラジポンダッシュ」や「ミニHack」のように、はんだ付けが不要で、専用アプリで簡単に操作できるタイプがおすすめです。

一方、電子工作に慣れている中級者以上の方であれば、自分でパーツを選んで組み合わせたり、より高度なカスタマイズができるキットも選択肢に入ります。「MKZ4」などは、はんだ付けが必要ですが、その分自由度が高く、学習効果も高いキットです。

また、キットに含まれる機能も重要な選択ポイントです。前進・後退だけでなく、左右のステアリング機能があるか、スマホで操作できるか、最高速度はどれくらいか、バッテリー持続時間はどうかなど、自分が重視する機能を明確にしておきましょう。

「チームチョンマゲ」のブログなどの情報によると、実際にキットを購入した方の多くが「説明書の分かりやすさ」を重視しています。特に初めてラジコン化に挑戦する方は、詳細な説明書や組み立て動画が提供されているキットを選ぶと安心です。

初心者にはスマホアプリ連動タイプのラジコン化キットがおすすめ

電子工作の知識がない初心者の方には、スマホアプリと連動するタイプのラジコン化キットがとくにおすすめです。その理由と、具体的におすすめのキットについて詳しく見ていきましょう。

スマホアプリ連動タイプの最大のメリットは、「専用送信機が不要」という点です。通常のラジコンカーでは、別途送信機(プロポ)を購入する必要がありますが、アプリ連動タイプではスマートフォンがその役割を果たします。これにより、初期投資を抑えられるだけでなく、操作インターフェースも直感的で分かりやすいものが多いです。

また、アプリ連動タイプは一般的に「Wi-Fi」や「Bluetooth」を使って通信するため、従来のラジコンのような混信の心配も少なく、複数台同時に走らせても問題ありません。これは友達と一緒に楽しみたい場合に大きなメリットとなります。

初心者におすすめのスマホアプリ連動タイプのキットとしては、主に以下の2つが挙げられます。

- 「ラジポンダッシュ」:MAシャーシ専用のキットで、スマホアプリからWi-Fi接続で操作します。ステアリング機構も含まれており、前後左右の操作が可能です。組み立ては工具を使った加工が必要ですが、はんだ付けは不要で、説明書も比較的分かりやすいと評判です。

- 「ミニHack」:こちらもスマホで操作できるキットで、特にNFC機能を搭載したスマートフォンであれば、NFCタグにかざすだけで接続できる便利な機能があります。また、ミニ四駆が進む方向を調整するためのつまみも本体に搭載されており、パソコン不要で調整が可能です。

これらのキットは初心者向けに設計されているため、説明書が分かりやすく、必要な工具も比較的少なくて済みます。ただし、いずれのキットも対応するミニ四駆のシャーシが限定されているため、購入前に手持ちのミニ四駆が対応しているかを確認する必要があります。

実際の使用感については、「チームチョンマゲ」のブログレビューによると、ラジポンダッシュは「組み立ては確かに簡単!」「アプリの操作も簡単!」と評価されています。ただし、「ボディをつけない前提の設計になっている」「スマホでの操作はちょっと慣れないとかなり難しい」といった点も指摘されており、完璧ではないものの、初心者が短時間でラジコン化を実現できるキットとして高く評価されています。

初めての方は、こうしたスマホアプリ連動タイプから始めて、徐々に自分でカスタマイズしていくのが理想的な進め方といえるでしょう。

ラジコン化キットの組み立て難易度は製品によって大きく異なる

ミニ四駆ラジコン化キットの組み立て難易度は、製品によって大きく異なります。初心者から上級者まで、自分のスキルに合ったキットを選ぶことが成功への鍵です。

まず、組み立て難易度が比較的低いキットには「ラジポンダッシュ」や「ミニHack」があります。これらはハンダ付けが不要で、基本的には付属の説明書に従って部品を組み立てていくだけです。特にミニHackは、「はんだ付けやソフトウェアの書き込みを出荷時に行っている」ため、電子工作の経験がなくても取り組みやすくなっています。

一方、「MKZ4」や自作でのラジコン化は、ハンダ付けやプログラミングの知識が必要になるため、難易度は高くなります。「Mira&Luna’s nursery lab」のブログでは、ESP32というマイコンボードを使ったラジコン化の過程が詳細に記録されていますが、何度も失敗を繰り返しながら進めている様子が窺えます。

具体的な組み立て工程を見ていくと、大きく分けて以下のようなステップがあります:

- 準備段階:必要な工具や部品を揃える

- 分解段階:既存のミニ四駆を必要に応じて分解する

- 加工段階:シャーシやボディを加工する(穴あけ、切断など)

- 組み立て段階:電子部品を取り付け、配線する

- 調整段階:実際に動かしながら調整を行う

このうち、特に難しいのが「加工段階」と「組み立て段階」です。加工が不十分だとパーツが正しく取り付けられなかったり、組み立てに失敗するとモーターが動かないなどの問題が生じます。

「チームチョンマゲ」のブログでは、ラジポンダッシュを使った組み立て過程が紹介されていますが、ボディとの干渉を避けるために部品を削る作業や、フレキケーブルとモーターの接触不良への対応など、想定外の問題も発生しています。これは市販キットであっても、ある程度の「トラブルシューティング能力」が求められることを示しています。

初心者が組み立てに失敗しないコツとしては、以下の点が挙げられます:

- 説明書をしっかり読んでから作業を始める

- 分からない用語や手順はインターネットで調べる

- 一度に全てを組み立てるのではなく、段階ごとに動作確認をする

- 工具は適切なものを使用する(無理な力をかけない)

- 配線は丁寧に行い、ショートしないように注意する

「ワイルドミニ四駆」のラジコン化は、車体が大きいぶん作業スペースに余裕があり、比較的取り組みやすいという意見もあります。特に初心者の方は、まずは「ワイルドミニ四駆」から始めるのも一つの選択肢です。

組み立て難易度は自分のスキルと相談しながら、無理のないレベルのキットを選ぶことが大切です。無理に高難度のキットに挑戦するよりも、まずは簡単なキットで成功体験を積み、徐々にステップアップしていくアプローチがおすすめです。

ラジポンダッシュはMAシャーシ専用のミニ四駆ラジコン化キット

ラジポンダッシュは、ミニ四駆のMAシャーシ専用に設計されたラジコン化キットです。そのユニークな特徴と使い方について詳しく解説します。

ラジポンダッシュの最大の特徴は、スマートフォンのアプリを使って操作できる点です。専用アプリ「ラジポンドライバー」を使用することで、スマホからWi-Fi接続でミニ四駆を操作できるようになります。これにより、別途送信機を購入する必要がなく、手軽にラジコン操作を始められます。

キットの内容物は、3Dプリンタで制作されたと思われる樹脂パーツ、ネジ・ビス類、そしてESC(電子スピードコントローラー)、サーボなどのメカ類がシンプルにパッケージされています。「チームチョンマゲ」のブログレビューによると、組み立ては比較的簡単で、説明書通りに進めれば特に難しい作業はないとのことです。

ただし、MAシャーシ専用ということで、注意点もあります。最も重要なのは「ボディとの干渉」問題です。ラジポンダッシュを取り付けると、特にフロント部分のステアリング機構がボディと干渉してしまうことがあります。レビューによると、ヤリスWRCのボディを使用した場合でも、一部を削る加工が必要だったとのことです。

操作性については、前進・後退・左右の操作が可能で、アプリからは「JoyStickモード」や「走行音」「振動」などのユニークな機能も利用できます。ただし、スマホでの操作は慣れるまで少し難しいという声もあります。

実際の走行性能については、「フロントのトレッド幅がリアより長い」ことから、見た目や走行バランスが少し独特になります。また、「フロントのホイールが一択」であるため、カスタマイズの自由度はやや限られています。

「チームチョンマゲ」のブログでは、実際のセットアップ時に「バック機能が動作しない」トラブルも報告されていますが、フレキケーブルとモーターと電池の接触不良が原因であり、再度組み直すことで解決したとのことです。このように、市販キットでも時に小さなトラブルは発生するため、根気よく対応する姿勢が必要です。

総合的に見ると、ラジポンダッシュは「しっかりミニ四駆をラジコン化できている」「組み立ては確かに簡単!」「アプリの操作も簡単!で走らせるまで時間がかからない」と評価されています。初めてミニ四駆をラジコン化したい方、特にMAシャーシを持っている方には、比較的手軽に始められるキットといえるでしょう。

ただし、「本来のミニ四駆の見た目をできるだけ維持したい」という方には、ボディの加工やフロント部分の見た目の変化が気になる可能性もあります。その場合は、より高度なカスタマイズが可能な他のキットや自作アプローチも検討する価値があるでしょう。

ミニ四駆のラジコン化キットの詳細比較と人気商品

- ラジポンダッシュはスマホで操作できる手軽なミニ四駆ラジコン化キット

- ミニHackはハンダ付け不要で組み立てできるラジコン化キット

- MKZ4とbCore MXは電子工作スキルを学べるラジコン化キット

- ワイルドミニ四駆のラジコン化はパーツ選びが成功の鍵

- ダイソーのパーツを使った低コストなミニ四駆ラジコン化の方法

- 自作のミニ四駆ラジコン化で必要な基本パーツと準備物

- まとめ:ミニ四駆ラジコン化キットで手軽に楽しむラジコン体験

ラジポンダッシュはスマホで操作できる手軽なミニ四駆ラジコン化キット

ラジポンダッシュは、スマートフォンを使って操作できる手軽なミニ四駆ラジコン化キットです。その特徴や実際の使用感、メリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。

ラジポンダッシュは、もともとCAMP-FIREというクラウドファンディングサイトで企画・開発されたプロジェクトから生まれた製品です。「あの車模型を簡単にラジコン化できる夢のようなパーツ」というコンセプトで、特にミニ四駆に特化したラジコン化キットとして人気を集めています。

このキットの最大の特徴は、送信機にスマートフォンのアプリを使用し、Wi-Fi通信で操作する点です。専用アプリ「ラジポンドライバー」をダウンロードし、セットアップすることで簡単に操作が可能になります。App StoreやGoogle Playから無料でダウンロードできるため、別途送信機を購入する必要がありません。

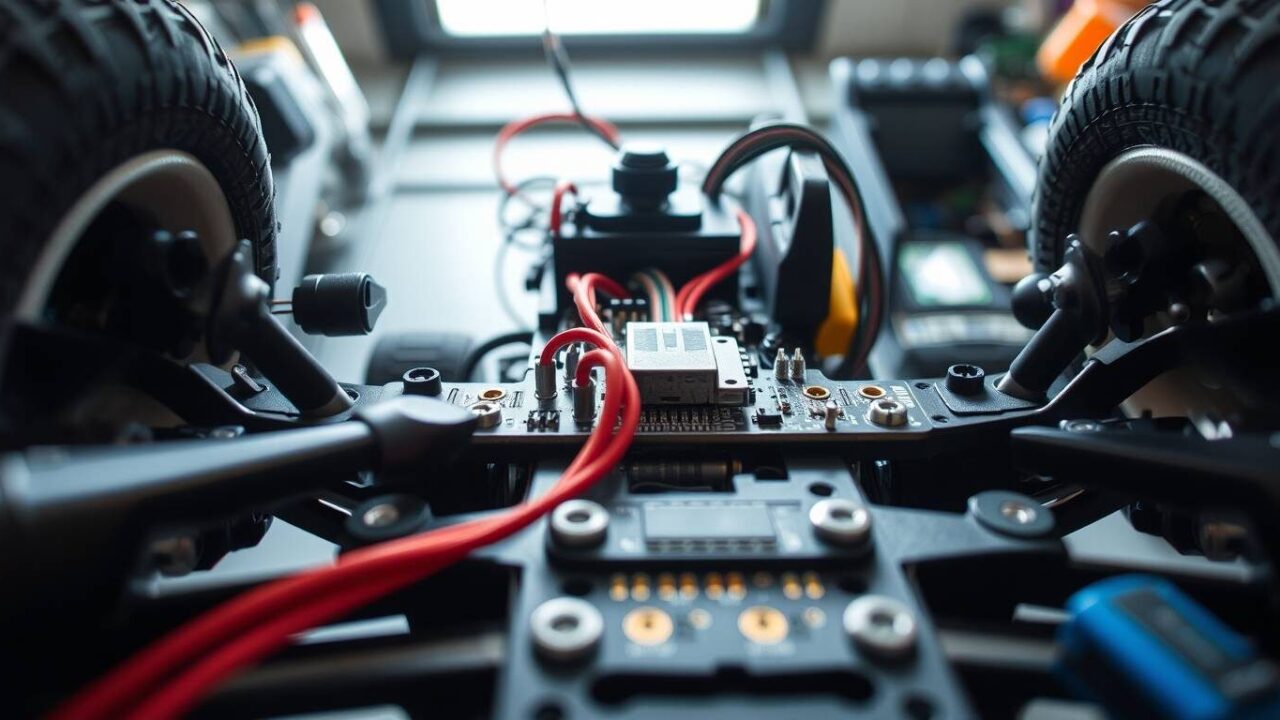

キットに含まれる主な部品は、ステアリング用のサーボモーター、受信機とESC(電子スピードコントローラー)が一体となったユニット、そして取り付けに必要な各種パーツです。ミニ四駆のモーターはそのまま使用するため、パワフルな走行を維持できます。

組み立て方法については、「チームチョンマゲ」のブログでレビューされていますが、比較的シンプルな手順になっています。まず、ミニ四駆のMAシャーシを一部分解し、フロント部分にステアリング機構を組み込みます。次に、メインの基板を設置し、モーターと電池に接続します。最後にボディを取り付ければ完成です。

実際の操作性については、前進・後退だけでなく、左右のステアリング操作も可能で、本格的なラジコンカーのような走行を楽しめます。アプリにはJoyStickモードや走行音、バイブレーション機能なども搭載されており、操作の楽しさを高める工夫がされています。

メリットとしては、「はんだ付けが不要」「組み立てが比較的簡単」「スマホで手軽に操作できる」「複数台で走らせても混線しない」などが挙げられます。特に電子工作の経験がない初心者にとっては、手軽に始められる点が大きな魅力です。

一方、デメリットもいくつか存在します。「MAシャーシ専用」であるため、他のシャーシを持っている方は使用できません。また、「ボディとの干渉」問題があり、ほとんどの場合、ボディにある程度の加工が必要になります。さらに、「フロントのトレッド幅がリアより長くなる」ため、見た目のバランスが少し崩れる点も指摘されています。

価格は約5,000円前後で、ミニ四駆本体は別途購入する必要があります。初心者が最初に挑戦するラジコン化キットとしては、比較的リーズナブルな価格設定といえるでしょう。

総合的に見ると、ラジポンダッシュは「電子工作の知識がなくても手軽にミニ四駆をラジコン化したい」という方に最適なキットです。多少の加工は必要ですが、それを楽しみの一環と捉えられれば、満足度の高い製品といえるでしょう。

ミニHackはハンダ付け不要で組み立てできるラジコン化キット

ミニHackは、株式会社Cerevo(セレボ)から発売されているミニ四駆ラジコン化キットで、はんだ付け不要で簡単に組み立てできることが大きな特徴です。その詳細とユニークな特徴について見ていきましょう。

ミニHackの最大の強みは、電子工作の経験がない小さな子どもでも簡単に組み立てられるように設計されている点です。はんだ付けやソフトウェアの書き込みといった電子工作の専門的な作業は出荷時に既に完了しているため、ユーザーは筐体の加工や組み立てといった工作作業に集中できます。

キットの内容物は、実装済みの基板、NFCシール、モーター、マイクロサーボ、電池ボックス、プラパーツ、ガイドシールなどが含まれています。別途アルカリ単4電池3本が必要です。また、組み立てに必要な工具が揃ったツールセットも別売りされています。

ミニHackのユニークな点は、NFCを利用した接続アシスト機能を持っていることです。NFCを搭載したスマートフォンを本体のNFCタグにかざすだけで、スマートフォンからミニ四駆を操作できるようになります。URLの入力も不要なため、特に子どもでも簡単に接続できます。

また、ミニ四駆が進む方向をチューニングできるつまみを本体に搭載しており、パソコン不要で直進調整が可能な点も便利です。これにより、細かい調整も直感的に行えます。

対応するミニ四駆は、「ワイルドミニ四駆」シリーズの「ランチボックス Jr.」「ワイルドザウルス」「ニッサン キングキャブ Jr.」「ブルヘッド Jr.」「トヨタ ハイラックス モンスターレーサー Jr.」「トヨタ ハイラックス サーフ」「ニッサン テラノ ’93 パリダカ仕様」「マンモスダンプ」となっています。基本的にはワイルドミニ四駆シリーズに特化したキットといえるでしょう。

価格は、ミニHack単体で9,900円(税込)、ワイルドミニ四駆とのパックで12,100円(税込)、工具セットも含めたオールインワンパックは19,030円(税込)となっています。電子工作の初心者には、必要なものが全て揃うオールインワンパックがおすすめです。

ミニHackの特筆すべき点として、上級者向けの機能としてモーターの追加にも対応している点が挙げられます。はんだ付けなどの工作を行ってモーターを増やすことで、左右それぞれ別々に挙動するキャタピラーを使ったカスタマイズも可能です。これにより、初心者から上級者まで長く楽しめるキットとなっています。

Cerevoのテックブログには、ミニHackを改造してキャタピラー化する記事も掲載されており、キットの拡張性の高さが窺えます。初めはシンプルな前後左右の操作から始め、スキルが上がれば本格的なカスタマイズへと発展させられるのは、このキットの大きな魅力といえるでしょう。

総じて、ミニHackは「電子工作の知識がなくても、夏休みの自由研究や趣味の時間に手軽にミニ四駆をラジコン化したい」という需要に応える優れたキットと言えます。特に子ども向けの入門キットとしては最適な選択肢の一つです。

MKZ4とbCore MXは電子工作スキルを学べるラジコン化キット

MKZ4とbCore MXは、電子工作の技術を学びながらミニ四駆をラジコン化できるキットです。これらのキットの特徴と、どのような人に向いているのかを詳しく解説します。

MKZ4は、Cerevo(セレボ)から販売されているミニ四駆ラジコン化キットで、特徴としてはんだ付けやソフトウェアの書き込みなど一定の電子工作スキルが必要です。同じCerevoから出ている「ミニHack」とは対照的に、電子工作の学習要素を重視したキットとなっています。組み立てにははんだごてやテスターといった電子器具が必要で、より本格的な電子工作体験ができます。

一方、bCore MXは、PLEN Projectが開発したミニ四駆ラジコン化モジュールです。Kibidango(きびだんご)というクラウドファンディングプラットフォームで資金を集めて開発されました。bCore MX単体は4,200円(税込)で、ステアリングキットとセットになった「RCミニ四駆 改造キット」は4,900円(税込)で提供されています。

bCore MXの大きな特徴は、VSシャーシの前後に走るラジコンへの改造に特化している点です。専用のステアリングキットを使用することで、左右操作も可能になります。また、組み立て動画が提供されており、手順を視覚的に確認しながら作業できるのも初心者には心強いでしょう。

これらのキットが「ミニHack」や「ラジポンダッシュ」と大きく異なる点は、電子工作のプロセスを重視している点です。単にミニ四駆をラジコン化するだけでなく、電子回路の基本やプログラミングの仕組みなどを学べるように設計されています。

例えば、MKZ4ではソフトウェアの書き込みが必要になるため、プログラミングの基礎に触れる機会が得られます。bCore MXも基本的な電子回路の知識が求められるため、STEM教育(科学・技術・工学・数学)の観点からも教育的価値が高いといえるでしょう。

これらのキットが向いているのは、以下のような人です:

- 電子工作に興味があり、新しいスキルを身につけたい人

- ミニ四駆のラジコン化だけでなく、電子工作の基礎を学びたい人

- 将来的により高度なカスタマイズを目指している人

- 子どもに科学技術の楽しさを教えたい保護者や教育者

特にbCore MXは、VSシャーシ専用として設計されているため、適合するシャーシを持っている方には大きなメリットがあります。また、PLEN Projectは「Fabミニ四駆Cup」というワークショップとレースを開催していたこともあり、コミュニティ活動にも参加できる可能性があります。

MKZ4もbCore MXも、単なるラジコン化キットを超えて、「モノづくり」や「電子工作」の楽しさを体験できるキットといえます。即座に完成させることよりも、製作プロセスを楽しみながら知識を得ることを重視する方にはぴったりの選択肢です。

なお、これらのキットを選ぶ際は、必要な工具(はんだごて、ニッパー、ドライバーなど)を事前に揃えておく必要があることに注意しましょう。また、電子工作の基本知識がない場合は、事前に簡単な入門書や動画で学んでおくと、製作過程がよりスムーズになります。

ワイルドミニ四駆のラジコン化はパーツ選びが成功の鍵

ワイルドミニ四駆をラジコン化する際は、パーツの選択が成功を左右する重要な要素です。ワイルドミニ四駆の特性を理解し、適切なパーツを選ぶポイントについて詳しく解説します。

ワイルドミニ四駆は、通常のミニ四駆と比べて車体が大きく、タイヤ径も大きいのが特徴です。このため、ラジコン化する際には以下のようなメリットがあります:

- 内部スペースが広く、電子部品を配置しやすい

- 車高が高いため、部品の干渉が少ない

- 大径タイヤにより、多様な路面での走行が可能

- 見た目のインパクトが大きく、ラジコン化した際の満足度が高い

ワイルドミニ四駆のラジコン化に必要な主なパーツは、「モーター」「サーボモーター」「受信機」「ESC(電子スピードコントローラー)」「バッテリー」です。これらのパーツ選びで特に注意すべきポイントを見ていきましょう。

まず、モーターについては、ワイルドミニ四駆のフロア荷重を考慮すると、ノーマルモーターでは力不足を感じることがあります。しかし、独自調査によると、高性能なモーターに交換すると、ESCに負担がかかり故障する可能性もあるため、バランスが重要です。「ラジポンダッシュ」のような市販キットを使う場合は、キット標準のノーマルモーターを使用することが推奨されています。

サーボモーターは、前輪のステアリングを制御するために必要です。ワイルドミニ四駆は車体が大きいため、ある程度のトルクを持ったサーボが必要になります。マイクロサーボよりも一回り大きいサイズのものが安定した操作性を得やすいでしょう。

受信機とESCについては、ワイルドミニ四駆の場合、一体型のものが適しています。スペースに余裕があるとはいえ、配線はなるべくシンプルにしたほうが後々のメンテナンスも容易になります。

バッテリーは、単三電池の電池ボックスを使う方法と、リチウムポリマー電池(LiPo)を使う方法があります。単三電池は入手しやすく安全ですが、重量が増えます。LiPoは軽量でパワフルですが、取扱いに注意が必要です。初心者は単三電池から始めるのが無難でしょう。

「mbskのDIYに挑戦ブログ」によると、ワイルドミニ四駆の「ニッサンテラノ(パリダカ仕様)」をラジコン化する際には、「シャフトドライブユニット」を搭載して4輪駆動化することも可能です。これにより、より本格的なラジコンカーに近い走行性能を得られます。ただし、この場合はシャーシの大幅な加工が必要になるため、一定の工作スキルが求められます。

また、「ドクロージさんのホビーブログ」では、京商エッグの「ジャントラ」というトイラジコンのシャーシを流用する方法も紹介されています。ジャントラはミニ四駆とほぼ同じサイズなので、ホイールベースやトレッド幅に大きな違いがなく、比較的簡単にラジコン化できるとのことです。

パーツ選びの際の注意点として、すべてのワイルドミニ四駆に同じパーツが適合するわけではないという点があります。「ランチボックスJr.」「ニッサンキングキャブ」「ワイルドザウルス」などの車種によって、内部構造やボディ形状が異なるため、事前に適合性を確認する必要があります。

独自調査によると、ワイルドミニ四駆のラジコン化に成功している方の多くは、初めから高価なパーツを使うのではなく、まずは基本的なパーツで動作を確認し、徐々にグレードアップしていく方法を取っています。この段階的なアプローチが、失敗リスクを減らし、確実にラジコン化を成功させるコツといえるでしょう。

ダイソーのパーツを使った低コストなミニ四駆ラジコン化の方法

予算を抑えてミニ四駆をラジコン化したい場合、ダイソーなどの100円ショップのパーツを活用する方法があります。これは市販のキットに比べて格段に安く済ませられる可能性がありますが、いくつかの注意点やコツがあります。

ダイソーで入手できる、ミニ四駆ラジコン化に利用可能な主なパーツは以下の通りです:

- 電池ボックス:単三電池用のものが多く、電源供給に使用

- 配線コード:各部品を接続するために必要

- スイッチ:電源のオン/オフを制御

- ネジやドライバー:組み立てに必要な基本工具

- 結束バンド:配線をまとめるのに便利

これらのパーツを使ってミニ四駆をラジコン化する大まかな手順は次のようになります:

まず、小型のトイラジコンを購入し、そこから受信機やモーター制御ユニットを取り出します。トイラジコンは1,000円前後から入手可能で、送信機もセットになっているため、全体のコストを大幅に抑えることができます。「RC Drift Labo」の記事によると、京商エッグのジャントラ(約1,500円程度)といったトイラジコンのシャーシを流用する方法が比較的手軽だとされています。

次に、取り出した部品とダイソーの電池ボックスやスイッチを組み合わせて、ミニ四駆のシャーシに取り付けます。この際、ダイソーの部品だけでは足りない場合もあるため、一部は専門店やオンラインで購入する必要があるかもしれません。

「ドクロージさんのホビーブログ」では、京商エッグのジャントラを使ったワイルドミニ四駆のラジコン化が紹介されています。その方法は次の通りです:

- ジャントラからタイヤを取り外す(抜きにくいので注意)

- ワイルドミニ四駆のデカタイヤを取り付ける(軸穴サイズが合わないため、塩ビパイプを使って調整)

- ボディの取り付け部分を作成(アルミ板を加工してサイドボディキャッチを作成)

- ボディを取り付けて完成

このようにしてラジコン化したワイルドミニ四駆は、一般的なトイラジコンと同様の操作感で楽しむことができますが、「デカタイヤは負担が大きいようで、あんまり曲がらん、走りが重い」という欠点もあるようです。

ダイソーパーツを使ったラジコン化の最大のメリットは、コストを大幅に抑えられる点です。市販のラジコン化キットが4,000円~10,000円程度するのに対し、トイラジコンとダイソーパーツを組み合わせれば、2,000円程度で実現できる可能性があります。

ただし、デメリットとしては以下の点が挙げられます:

- 耐久性の問題:ダイソーのパーツは品質面で劣ることがあり、長期使用には向かない場合がある

- 互換性の問題:パーツ同士がうまく噛み合わないことがある

- 配線の複雑さ:独自に配線を行う必要があるため、電子工作の知識が必要

- 性能の制限:トイラジコンの性能に依存するため、走行性能に限界がある

「RC Drift Labo」の記事によると、ダイソーで購入できるパーツだけでミニ四駆をラジコン化することは現実的ではなく、あくまで「一部のパーツを代用する」という位置づけが適切とされています。特に、サーボモーターや受信機などの電子部品はダイソーでは入手困難なため、これらは専用パーツを購入する必要があります。

ダイソーパーツを使ったラジコン化は、「予算を抑えつつ、工作の楽しさも味わいたい」という方に適した方法です。市販キットのような完成度や操作性は期待できませんが、工夫と試行錯誤を楽しめる人にとっては魅力的な選択肢といえるでしょう。

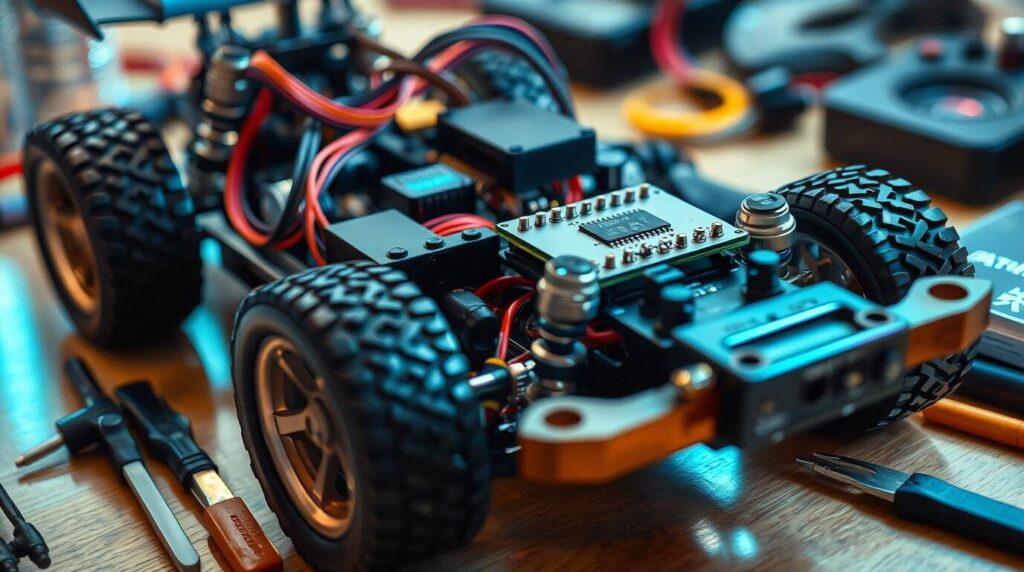

自作のミニ四駆ラジコン化で必要な基本パーツと準備物

自分の手でミニ四駆をラジコン化したい場合、必要なパーツや準備物を事前に把握しておくことが重要です。本格的な自作ラジコン化に挑戦する際の必要アイテムと注意点を詳しく解説します。

まず、ミニ四駆をラジコン化するために必要な基本パーツは以下の通りです:

- 送信機(プロポ):操作するためのリモコン

- 受信機:送信機からの信号を受け取る

- ESC(電子スピードコントローラー):モーターの速度を制御

- サーボモーター:ステアリング(舵取り)を制御

- バッテリー:電源供給用

- モーター:駆動力を生み出す(既存のミニ四駆モーターを流用可能)

- ステアリング機構:前輪を左右に動かすための部品

- シャーシ:ミニ四駆の基本フレーム(既存のものを加工して使用)

次に、組み立てに必要な工具類も揃えておく必要があります:

- ニッパー:パーツのカットや取り外しに使用

- ドライバー(+、-):ネジの取り付けに使用

- ピンバイス:穴あけに使用

- ノコギリ:パーツのカットに使用

- はんだごて:電子部品の接続に使用

- テスター:電気の流れを確認するために使用

- 両面テープ:パーツの固定に使用

- 安全ゴーグル:作業時の目の保護に使用

これらの基本パーツと工具を準備した上で、自作ラジコン化の手順は大まかに以下のようになります:

- 計画立案:どのようなラジコンにするか、レイアウトやパーツ配置を決める

- シャーシ加工:ステアリング機構や電子部品を取り付けるためにシャーシを加工

- ステアリング機構取り付け:前輪を左右に動かすための機構を作成・取り付け

- 電子部品取り付け:受信機、ESC、サーボなどを配置・固定

- 配線:各パーツを適切に接続

- 動作確認:部分的な組み立て段階で動作を確認

- ボディ加工:必要に応じてボディを加工

- 最終組み立て:全てのパーツを組み合わせて完成

「朴念仁の艱苦」というブログでは、ワイルドミニ四駆の70ランクルをラジコン化する過程が詳しく記録されています。このブログによると、自作ラジコン化に挑戦する際の条件として、以下のポイントが挙げられています:

- キットより高い部品は買わない(800円まで)

- 4WDのままステアリングが切れること

- キットのプロポーションをできるだけ維持

- 強度確保のためシャーシは極力加工しない

- 完成後も全分解できること

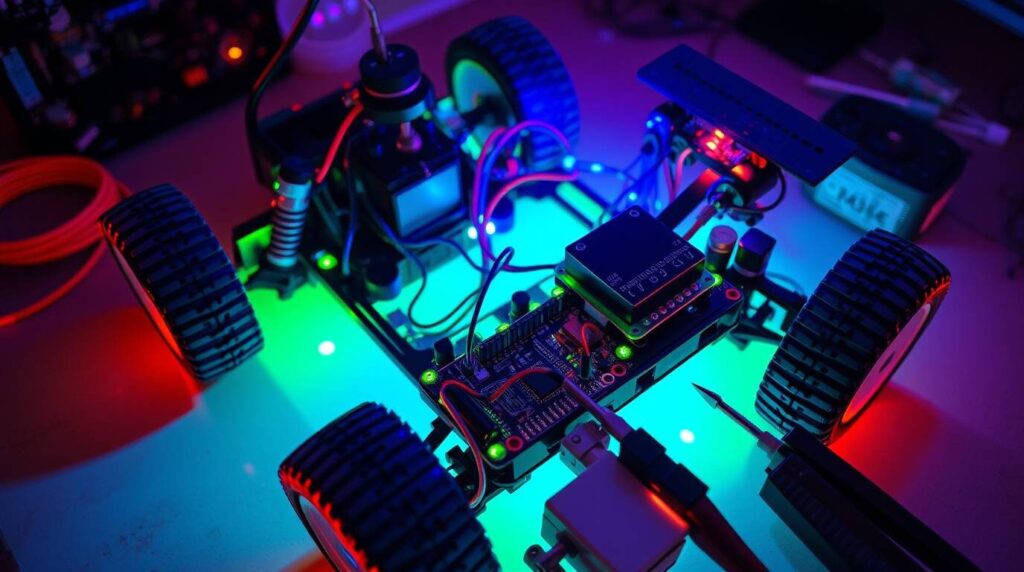

また、「Mira&Luna’s nursery lab」では、ESP-WROOM-32Dというマイコンボードを使って、Wi-Fi制御のラジコンを作る挑戦が記録されています。このブログでは、トランジスタやリレー、モータードライバなど様々な電子部品を使った実験が行われていますが、何度も失敗を繰り返しながら進めていく様子が描かれています。

自作ラジコン化の際の注意点としては、以下が挙げられます:

- 互換性の確認:選んだパーツ同士が適合するか事前に確認する

- 電源管理:使用するバッテリーの電圧や容量が他のパーツに適合するか確認

- 重量バランス:パーツの配置によって走行安定性が大きく変わる

- 防水対策:屋外で走らせる場合は電子部品の防水対策を考慮

- 安全対策:リチウムポリマーバッテリーを使用する場合は特に安全面に注意

「RC Drift Labo」の記事では、自作でミニ四駆をラジコン化する際のポイントとして、「工程ごとの動作確認」の重要性が強調されています。一度にすべてのパーツを組み込むと、トラブルが発生した際に原因特定が難しくなるため、各段階でしっかりと動作確認を行うことが推奨されています。

自作ラジコン化の魅力は、自分だけのオリジナルモデルを作れることと、製作過程で電子工作の知識が身につくことです。市販キットよりも手間はかかりますが、完成時の達成感は格別です。自分のペースで少しずつ進めることで、失敗を恐れずにチャレンジできるでしょう。

まとめ:ミニ四駆ラジコン化キットで手軽に楽しむラジコン体験

この記事のポイントをまとめます。

- ミニ四駆ラジコン化キットの種類は「オールインワン型」「電子工作学習型」「DIY型」の3つに大別される

- 市販のラジコン化キットは4,000円〜10,000円程度が相場

- ラジポンダッシュはMAシャーシ専用のスマホ操作型ラジコン化キット

- ミニHackはハンダ付け不要で簡単に組み立てられるワイルドミニ四駆専用キット

- MKZ4とbCore MXは電子工作の学習要素を含んだラジコン化キット

- ボディ加工が必要になるキットが多く、干渉を避けるための調整が必須

- 初心者には組み立て難易度の低いスマホアプリ連動タイプがおすすめ

- ワイルドミニ四駆はスペースが広く、ラジコン化しやすい特性がある

- ダイソーのパーツを活用することで低コストでのラジコン化も可能

- 自作ラジコン化には基本的な電子工作の知識とツールが必要

- 各段階での動作確認を怠らないことが自作成功のポイント

- シャーシの種類によって適合するキットが異なるため事前確認が重要

- スマホ操作型のキットは専用送信機が不要で初期コストを抑えられる

- 左右のステアリング機能があるとラジコンとしての楽しさが倍増する

- 組み立て工程を楽しむ姿勢がミニ四駆ラジコン化の醍醐味である