ミニ四駆を始めたけど「構造がよくわからない」「速くするにはどうすればいい?」と悩んでいませんか?実はミニ四駆の速さの秘密は、その基本構造を理解することから始まります。電池からモーター、ギアを経てタイヤまでの動力伝達の仕組みを知れば、どこを改造すれば効果的なのかが見えてきます。

本記事では、ミニ四駆の基本構造と各パーツの役割から、初心者でも取り組める改造テクニックまで詳しく解説します。MSフレキやバネピボットなどの人気改造や、モーターの選び方・調整法、シャーシ選びのポイントなど、勝率アップに直結する情報を網羅しました。ミニ四駆の世界をより深く楽しむための知識を一緒に学んでいきましょう!

記事のポイント!

- ミニ四駆の基本構造と各パーツの役割が理解できる

- シャーシの種類とそれぞれの特徴・選び方がわかる

- モーターの仕組みと調整方法のコツが学べる

- 速さと安定性を高める効果的な改造テクニックが習得できる

【ミニ四駆構造】の基本と各パーツの役割

- ミニ四駆の構造は電池・モーター・ギア・走行系の4要素で構成

- 電池からタイヤまでの動力伝達の仕組みは単純だが奥が深い

- シャフトドライブ方式が四輪駆動を実現する秘密

- ローラーの役割は壁に当たった際の衝撃と速度低下を軽減すること

- モーターの仕組みはコイルと磁石の相互作用による回転運動

- ギア比の調整はスピードとパワーのバランスを決める重要ポイント

ミニ四駆の構造は電池・モーター・ギア・走行系の4要素で構成

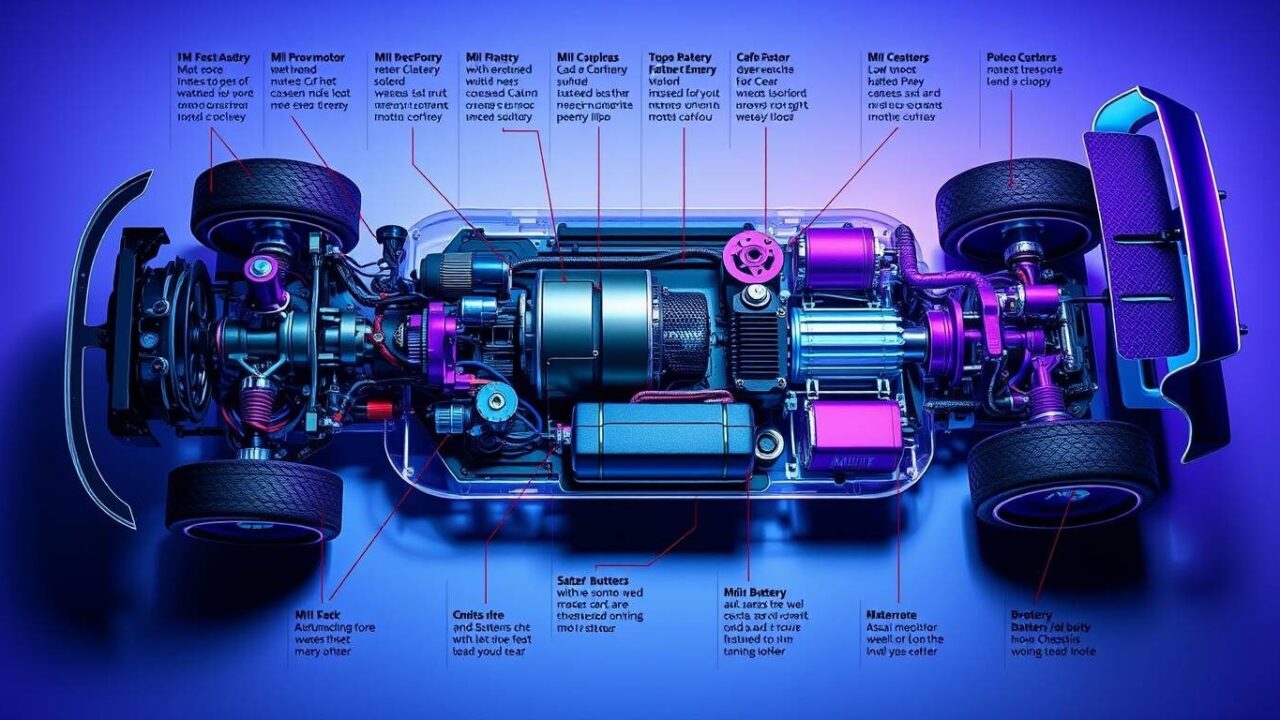

ミニ四駆は一見シンプルなおもちゃのように見えますが、その内部には精巧な機構が詰まっています。基本的に、ミニ四駆は「電池」「モーター」「ギア」「走行系」の4つの主要要素から構成されています。

まず電池は、ミニ四駆のエネルギー源です。標準的には単三電池2本を使用し、これがミニ四駆の動力となります。この電池から供給される電力がモーターを動かします。使用する電池の種類によって、ミニ四駆の性能は大きく変わりますので、競技では重要な要素となります。

モーターは、電気エネルギーを機械的な回転運動に変換する装置です。ミニ四駆では一般的に「130モーター」と呼ばれるDCモーターが使われています。このモーターが回転することでギアを介してタイヤに動力が伝わります。

ギアは、モーターの回転を効率よくタイヤに伝えるための歯車システムです。ピニオンギヤ、カウンターギヤ、スパーギヤなどの複数のギアが連動して機能します。これらのギアの組み合わせによって、速度とトルク(回転力)のバランスが決まります。

そして最後に走行系は、タイヤやホイール、シャフトなど実際に地面と接触して走行する部分です。前後のタイヤはプロペラシャフトで連結されており、これにより四輪駆動が実現しています。

これら4つの要素がバランスよく機能することで、ミニ四駆は高速で安定した走行を実現しているのです。

電池からタイヤまでの動力伝達の仕組みは単純だが奥が深い

ミニ四駆における動力伝達の流れは基本的にはシンプルですが、その奥深さは無限大です。まず電池からスタートし、電気がモーターに流れることで回転運動が生まれます。

電池からモーターへの電力供給は、電池金具(ターミナル)を通じて行われます。スイッチを入れると、電池金具が動いて2本の電池が電気的につながり、モーターに電流が流れ始めます。この部分はシンプルですが、電池の種類や接触状態によって供給される電力に差が出るため、レース用のマシンではこの部分の調整も重要になります。

モーターが回転すると、まず最初に小さな歯車(ピニオンギヤ)が回ります。このピニオンギヤはモーターの軸に直接取り付けられています。ピニオンギヤの回転はカウンターギヤに伝わり、さらにその回転がスパーギヤへと伝わります。

スパーギヤの回転は、前後のクラウンギヤへとつながり、最終的にタイヤを回転させます。この一連の動力伝達過程において、ギアの歯数比によって速度と力のバランスが決まります。例えば、ピニオンギヤの歯数を増やすと速度は上がりますが、その分パワーは落ちる傾向があります。

こうした単純な原理ながらも、各パーツの品質や組み合わせ、調整によって大きく性能が変わるところがミニ四駆の奥深さであり、多くの愛好家を魅了する要因となっています。

シャフトドライブ方式が四輪駆動を実現する秘密

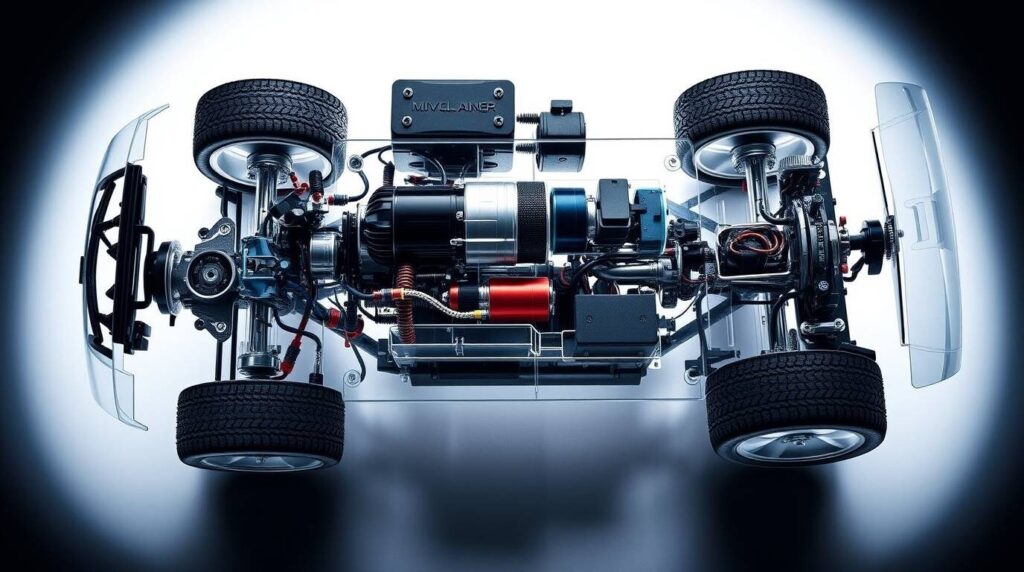

ミニ四駆の名前の通り「四輪駆動」を実現しているのが、シャフトドライブ方式です。この方式こそがミニ四駆の走行性能を支える重要な構造となっています。

シャフトドライブ方式では、モーターの回転力がギアを経由して前後のクラウンギヤ(桃色のギア)に伝わります。このクラウンギヤは、プロペラシャフトと呼ばれる長い棒状の部品で連結されています。プロペラシャフトには土色のギアが付いており、これが前後のクラウンギヤと噛み合うことで、モーターの回転力を前後のタイヤへ均等に伝えることができます。

この仕組みにより、前輪と後輪が同時に駆動力を得ることができ、真の四輪駆動が実現されています。四輪駆動のメリットは、駆動力が分散されることで安定した走行が可能になる点です。特に高速走行時やコーナリング時に、この特性が活きてきます。

シャフトドライブ方式は、実車でも採用されている技術で、ミニ四駆においてはこの方式が標準となっています。ただし、プロペラシャフトの回転の滑らかさやギアの噛み合わせ具合などで性能は変わってきますので、競技用マシンではこれらの部分に細かい調整やメンテナンスが施されることが多いです。

シャフトドライブ方式は、ミニ四駆が高い走行性能を持つための基本構造であり、この理解がミニ四駆をより楽しむための第一歩となります。

ローラーの役割は壁に当たった際の衝撃と速度低下を軽減すること

ミニ四駆のシャーシの外側に取り付けられているローラーは、一見すると単なる装飾品のように見えるかもしれませんが、実はミニ四駆の走行において非常に重要な役割を担っています。

ミニ四駆は基本的にハンドルが無く、真っすぐにしか進むことができません。そのため、コースのカーブではどうしてもコースの壁に当たることになります。この時、ローラーがないと車体が直接壁にぶつかり、大きく減速してしまいます。

ローラーは回転する円筒形のパーツなので、車体が壁に接触した際にローラーが回転することで、摩擦を減らし、スムーズにカーブを曲がることができます。これにより、カーブでの極端な速度低下を防ぎ、安定した走行が可能になるのです。

また、ローラーはコースの壁からの衝撃を吸収する役割も果たしています。ローラーがないと、壁にぶつかった際の衝撃で車体が不安定になり、最悪の場合コースアウトしてしまうこともあります。ローラーがあることで、この衝撃が緩和され、安定した走行が可能になります。

ローラーのサイズ、素材、配置などによって走行特性が変わってくるため、コースの特性に合わせてローラーセッティングを調整することが、ミニ四駆競技において重要なテクニックとなっています。特に競技レベルでは、コースの特性に合わせた最適なローラー配置を見つけることが勝敗を分ける大きな要因となることもあります。

モーターの仕組みはコイルと磁石の相互作用による回転運動

ミニ四駆で使われるDCモーター(130モーター)の内部構造とその動作原理を理解することは、モーターの選択や調整に大いに役立ちます。

ミニ四駆の130モーターは、基本的に左右2つの磁石の間に配置されたコイルが、電流によって生じる磁界により回転する仕組みになっています。具体的には、コイルに電流が流れると、片方の磁極に反発し、同時に反対側の磁極に引かれるという作用で回転が生まれます。

回転の途中でコイルに流す電流の向きを変えることで連続的な回転が維持されます。この電流の向きの切り替えを担っているのが「整流子」と呼ばれる部品です。整流子には「ブラシ」と呼ばれる部品が接触しており、モーターの回転に伴ってブラシが接触する位置が変わることで、電流の向きが切り替わる仕組みになっています。

整流子とブラシの接触状態は、モーターの性能に大きく影響します。この接触が良好であれば電流がスムーズに流れ、高い回転数とトルクが得られます。逆に接触が悪いと効率が落ち、性能が低下します。

また、モーターのコイルは「エナメル銅線」と呼ばれる細い線をコイル状に巻いて作られています。この線の太さや巻き方、巻数によって磁界の強さ(磁束)が変わり、モーターの特性が決まります。これがモーターごとの性能差を生む主な要因です。

モーターの特性として重要なのは、「トルク(回転力)」と「回転数」と「電流値」の関係です。同じ電流値の時、起動時からトルクと回転数は反比例の関係にあります。つまり、高いトルクを出すモーターは回転数が低くなり、高回転のモーターはトルクが低下する傾向があります。

ギア比の調整はスピードとパワーのバランスを決める重要ポイント

ミニ四駆のパフォーマンスを左右する重要な要素の一つが「ギア比」です。ギア比とは、歯車の歯数の比率を指し、これによってスピードとパワー(トルク)のバランスが決まります。

ミニ四駆のギアシステムは、モーターに直接取り付けられたピニオンギヤから始まり、カウンターギヤ、スパーギヤ、そしてクラウンギヤへと動力が伝達されます。これらのギアの歯数の組み合わせによって、最終的にタイヤに伝わる回転速度と力の大きさが決まります。

例えば、ピニオンギヤの歯数を増やすと、同じモーター回転数でも後続のギアに伝わる回転数が増加します。これにより、全体的なスピードは上がりますが、トルク(力)は減少します。逆に、ピニオンギヤの歯数を減らすとトルクは増しますが、スピードは落ちることになります。

コースの特性に応じたギア比の選択が重要です。長い直線が多いコースでは高速走行が求められるため、より高いギア比(スピード重視)が有効かもしれません。一方、急なカーブや上り坂が多いコースでは、加速力や登坂力が必要となるため、低めのギア比(トルク重視)が適していることが多いです。

また、モーターの特性とギア比の相性も重要です。高回転型のモーターなら低めのギア比、トルク型のモーターなら高めのギア比といった組み合わせが基本的な方向性となりますが、最適な組み合わせを見つけるには実際に走行テストを繰り返すことが不可欠です。

ギア比の調整は、モーターやタイヤなどの他のパーツとのバランスを考えながら行うことが大切で、ミニ四駆のセッティングにおいて最も奥深い部分の一つといえるでしょう。

【ミニ四駆構造】を活かした改造とパフォーマンス向上テクニック

- シャーシ選びはミニ四駆構造を決める最初の重要な選択

- MSフレキは3分割シャーシを活かした柔軟性向上の改造法

- モーター調整で重要なのはブラシと整流子の接触状態の最適化

- バネピボットはコーナリング性能を高める革新的な構造改造

- マスダンパーとATバンパーは走行安定性を大幅に向上させる

- ベアリングの選択と配置はミニ四駆の性能を左右する重要要素

- まとめ:ミニ四駆構造を理解して自分だけの最速マシンを作るポイント

シャーシ選びはミニ四駆構造を決める最初の重要な選択

ミニ四駆を始める際、まず最初に直面するのがシャーシ選びです。シャーシは車のフレームにあたる部分で、これによってマシンの基本性能や改造の方向性が大きく左右されます。

タミヤから発売されているシャーシには様々な種類があり、代表的なものにMS(ミッドシップ)、VS(バーティカルシャフト)、AR(アドバンスレーシング)、FM-A、スーパーII、スーパーXX、SFM、TZ、TZ-Xなどがあります。それぞれに特徴があり、走行特性も異なります。

例えばMSシャーシは3分割構造が特徴で、フレキシブルな走りを実現できるため、改造の幅が広いという利点があります。VSシャーシはモーターが縦置きになっており、低重心設計が特徴です。ARシャーシはコンパクトで軽量なシャーシとして知られています。

シャーシを選ぶ際のポイントとしては、まず自分の経験レベルに合ったものを選ぶことが大切です。初心者であれば、バランスの取れた性能と改造のしやすさを持つMSシャーシやFM-Aシャーシがおすすめです。上級者であれば、自分の走行スタイルやコース特性に合わせて選ぶと良いでしょう。

また、シャーシによって使用できるグレードアップパーツの種類や互換性も異なります。将来的にどのような改造を行いたいかを考慮して選ぶことも重要です。例えば、MSシャーシはMSフレキという人気の改造に対応していますし、VSシャーシはステアリングシステムに対応しています。

シャーシ選びは、ミニ四駆の走りの土台となる重要な選択です。自分の目的やレベルに合ったシャーシを選ぶことで、ミニ四駆の楽しさをより深く味わうことができるでしょう。

MSフレキは3分割シャーシを活かした柔軟性向上の改造法

MSフレキとは、MSシャーシの3分割構造を活かした人気の改造法です。この改造により、シャーシに柔軟性(フレキシビリティ)を持たせ、ジャンプの着地時の衝撃緩和やコーナリング性能の向上を図ることができます。

MSシャーシは、センターユニットと前後のユニットの3つのパーツで構成されています。通常、これらは固定されていますが、MSフレキではこの間にバネを仕込むことで、シャーシ全体に柔軟性を持たせます。フレキ(フレキシブル)とは「柔軟性がある」という意味で、その名の通り柔らかい動きを実現する改造です。

MSフレキの主な効果は、ジャンプ後の着地時の衝撃を緩和し、車体の安定性を保つことです。通常、ジャンプ後の着地ではシャーシに大きな衝撃がかかり、コントロールを失いやすくなります。しかしMSフレキが施されたマシンでは、シャーシ自体が柔軟に動くことでこの衝撃を吸収し、安定した走行を維持できます。

また、コース上のギャップやロッキングと呼ばれる不規則な部分を通過する際にも、MSフレキの効果が発揮されます。シャーシが柔軟に動くことで、これらの障害をスムーズに乗り越えることができるのです。

MSフレキの実装方法はいくつかありますが、基本的にはセンターユニットと前後ユニットの間にバネを設置し、一定の範囲で動くように調整します。バネの強さや配置によって特性が変わりますので、コース特性や自分の好みに合わせた調整が可能です。

なお、MSフレキとサスペンションは似ているようで異なる概念です。サスペンションは「車体と車輪を繋いで衝撃を緩和する装置」を指しますが、MSフレキはシャーシ自体の柔軟性を高める改造です。ただ、どちらも衝撃を緩和するという点では共通しています。

モーター調整で重要なのはブラシと整流子の接触状態の最適化

ミニ四駆のパフォーマンスを左右する最も重要な要素の一つがモーターです。特に、モーター内部のブラシと整流子の接触状態は、モーターの出力やエネルギー効率に大きく影響します。

モーターのブラシは、通常カーボン系と銅系の2種類が使われています。これらのブラシが整流子と接触することで電流が流れ、回転力が生まれます。しかし、新品のモーターではこの接触が必ずしも最適な状態ではないため、「ブラシの慣らし」という作業が必要になります。

ブラシの慣らしの目的は、「ブラシの接触面をできるだけ綺麗に広く仕上げること」です。ブラシと整流子の接触面積が増えると、より多くの電流が流れるようになり、モーターの効率が向上します。一般的にカーボン系は低電圧で、銅系は高電圧で慣らすとされています。

ただし、慣らし方には注意が必要です。考え無しに長時間行うと、ブラシが摩耗し、逆に性能が低下してしまいます。ブラシの接触部は非常に小さく、新品でも片側約2mmしかないため、慎重な作業が求められます。

また、モーターの特性を左右するもう一つの要素が「進角調整」です。これはブラシと整流子の位置関係を調整することで、モーターの特性(回転数とトルクのバランス)を変える技術です。ミニ四駆のモーターには本来進角調整の機能はありませんが、整流子のあるコミュテーター自体を動かしたり、モーター端子(ブラシ)の長さを調整したりすることで、擬似的に進角調整を行うことが可能です。

ただし、進角調整はレギュレーション違反となる場合があるため、公式大会などに参加する場合は注意が必要です。しかし、進角調整の原理を理解しておくことで、モーターの選別や慣らし方の判断に役立てることができます。

モーターの調整は、ミニ四駆のパフォーマンスを最大化するための重要な要素です。しかし、短期間で結果を出そうとするのではなく、地道な試行錯誤を通じて、自分に合ったモーター調整方法を見つけることが大切です。

バネピボットはコーナリング性能を高める革新的な構造改造

バネピボット(バネピボット)は、ミニ四駆のコーナリング性能を大幅に向上させる革新的な構造改造です。この改造はコーナーでのローラーの動きを最適化し、より効率的に壁に沿って走行することを可能にします。

バネピボットの基本構造は、シャーシに対してローラーが取り付けられた部分が可動するようになっており、そこにバネの力を加えることで、コーナリング時のローラーの動きをコントロールするというものです。これにより、コーナーを曲がる際の抵抗を減らし、速度の低下を最小限に抑えることができます。

DKサーキットの店長ドク氏が公開した構造によると、バネピボットは主に下のプレート、サイド部、バネ受け部などで構成されています。特に重要なのが、サイドの稼働支点に対してローラー取り付け部が前に位置していることです。これにより、コーナーでは弧を描いて稼働するため、一旦ローラーは幅が広がる方向へ動こうとしますが、遠心力でその動きが抑制され、効果的なコーナリングが可能になります。

また、バネピボットにはオートトラック機能も備わっており、これはコース上で最適な走行ラインを自動的に見つける機能です。この機能を確保するために、バネ受け部の前側を強く抑え、後ろ側を削って調整されています。

バネピボットの利点は、コーナーでの速度低下を抑えられること、コースのギャップやロッキングといった不規則な部分でも安定して走行できること、そして自動的に最適なラインを見つけられることです。これにより、特に複雑なコースや高速コースでの競争力が大幅に向上します。

ただし、バネピボットは製作が比較的難しく、細かい調整が必要な改造です。また、コースの特性によっては効果が薄い場合もあります。自分のスキルレベルや参加するレースのコース特性を考慮して導入を検討するとよいでしょう。

マスダンパーとATバンパーは走行安定性を大幅に向上させる

ミニ四駆の走行安定性を高める代表的な改造として、マスダンパーとATバンパーがあります。これらは特にコーナリングや不整地走行時のマシンの安定性に大きく貢献します。

マスダンパーは、車体に一定の重量(マス)を加え、それをバネなどで支えることでダンパーとして機能させる改造です。通常、シャーシの前後に取り付けられ、走行中の車体の揺れや衝撃を吸収します。特にジャンプ後の着地やコーナリング時に効果を発揮し、車体の挙動を安定させます。

マスダンパーの基本的な構造は、重りとなる金属部品(鉛などが一般的)とそれを支えるバネ、そしてこれらを固定するためのパーツから成ります。重りの重さやバネの強さを調整することで、コース特性や自分の好みに合わせたセッティングが可能です。

マスダンパーの効果については様々な意見がありますが、適切に設定されたマスダンパーは確かに走行安定性を向上させます。特に高速コーナリング時の車体の傾きや揺れを抑制する効果が期待できます。

一方、ATバンパー(AT=アンチタッチの略)は、名前の通りタイヤが壁に接触するのを防ぐための改造です。コーナリング時に車体が傾くと、タイヤが壁に接触して摩擦が発生し、速度が大幅に低下することがあります。ATバンパーはこの問題を解決するために、壁との接触点をタイヤではなくバンパー部分にすることで、摩擦を最小限に抑えます。

ATバンパーの作り方は様々ですが、基本的にはローラーの前後に突起を設け、その突起が壁に接触することでタイヤの接触を防ぎます。材質には、摩擦が少なくスムーズに壁に沿って走れるものが選ばれます。

両改造とも、ミニ四駆の走行安定性を向上させる効果的な方法ですが、コース特性や自分の走行スタイルに合わせた調整が必要です。また、レギュレーションによっては使用が制限される場合もありますので、大会参加時には注意が必要です。

ベアリングの選択と配置はミニ四駆の性能を左右する重要要素

ミニ四駆のパフォーマンスを大きく左右する要素の一つが、ベアリングの選択と配置です。正しく選ばれ配置されたベアリングは、摩擦を減らし、エネルギー効率を高め、結果として速度や持久力の向上につながります。

ミニ四駆で使用されるベアリングには主に、「620ボールベアリング」と呼ばれるものが一般的です。これはシャフトの回転をスムーズにするための部品で、通常のプラスチック製のブッシュと比べて摩擦が大幅に少なくなります。

ベアリングの配置場所としては、主にプロペラシャフトやホイールシャフトの回転部分が挙げられます。これらの部分にベアリングを導入することで、シャフトの回転がスムーズになり、モーターのパワーがより効率的にタイヤへと伝達されるようになります。

特に重要なのは、プロペラシャフトの両端部分です。ここにベアリングを導入すると、シャフトが高速回転する際の摩擦が大幅に減少し、エネルギーロスが最小限に抑えられます。結果として、同じモーターパワーでもより高い速度を得ることができます。

また、ホイールシャフトの部分にもベアリングを導入することで、タイヤの回転もスムーズになります。特に、駆動力を伝える後輪部分のベアリングは、効果が高いとされています。

ベアリングの選択においては、サイズの適合性はもちろん、耐久性や回転のスムーズさなども考慮する必要があります。また、ベアリングにはグリスやオイルなどの潤滑剤を適切に使用することで、さらに摩擦を減らし寿命を延ばすことができます。

ただし、ベアリングの導入には注意点もあります。過剰なベアリングの導入は重量増加につながり、加速性能に悪影響を与えることがあります。また、コースの特性によっては、ベアリングの効果が最大限に発揮されない場合もあるため、コース特性や自分の走行スタイルに合わせた選択が重要です。

まとめ:ミニ四駆構造を理解して自分だけの最速マシンを作るポイント

最後に記事のポイントをまとめます。

- ミニ四駆の基本構造は電池・モーター・ギア・走行系の4要素から成り、これらの調和が高性能につながる

- 電池からタイヤまでの動力伝達は、電気→モーター回転→ギア→タイヤという流れで行われる

- シャフトドライブ方式により四輪駆動が実現され、安定した走行が可能になっている

- ローラーはコース壁との接触時の衝撃緩和と速度低下防止に重要な役割を果たす

- モーターの内部構造はコイルと磁石の相互作用による回転原理に基づいている

- ギア比の調整はスピードとトルクのバランスを決め、コース特性に合わせた選択が重要

- シャーシ選びはマシンの基本性能や改造の方向性を決める重要な選択

- MSフレキはMSシャーシの3分割構造を活かして柔軟性を持たせる人気の改造

- モーター調整ではブラシと整流子の接触状態の最適化が性能向上のカギとなる

- バネピボットはコーナリング性能を高める革新的な構造改造で高速走行に貢献

- マスダンパーとATバンパーは走行安定性を高め、特にコーナリングや不整地での性能向上に効果的

- ベアリングの適切な選択と配置により摩擦を減らし、エネルギー効率と速度を向上させることができる