ミニ四駆の改造といえば、単に速さを求めるだけでなく、見た目のかっこよさも大事なポイント!昔から変わらない人気のホビーですが、現代では改造テクニックも格段に進化しています。ボディの肉抜きやフル塗装といった基本的な改造から、提灯システムやLED装飾といった本格的なカスタムまで、マシンの個性を引き出す方法は無限大です。

今回は、「見た目も速さも両立させたい!」というミニ四駆ファンに向けて、かっこいい改造テクニックを徹底解説します。ボディカスタムの基本から上級者向けの機能的改造まで、独自のマシンを作り上げるヒントが満載。これを読めば、あなたのミニ四駆ライフがもっと楽しくなること間違いなしです!

記事のポイント!

- ミニ四駆ボディの見た目を劇的に変えるカスタム技術がわかる

- 機能性と見た目を両立する改造テクニックが理解できる

- 初心者から上級者まで、レベル別の改造アプローチが学べる

- 実際のレースでも優位に立てる、かっこよさと性能を兼ね備えた改造例を知ることができる

ミニ四駆でかっこいい改造を実現するテクニック

- ボディ肉抜きはかっこいい改造の基本テクニック

- フル塗装でミニ四駆のかっこよさが格段にアップする

- ボディローダウンでスタイリッシュさを手に入れられる

- LEDライトの追加で夜も映えるカスタムが実現できる

- クリアボディとデカールで独自性あふれる仕上がりになる

- マスダンパーの配置でメカニカルな見た目と機能性を両立できる

ボディ肉抜きはかっこいい改造の基本テクニック

ミニ四駆改造の基本中の基本とも言えるのが「ボディの肉抜き」です。これは単に軽量化のためだけでなく、見た目のかっこよさを格段に向上させる重要なテクニックです。肉抜きすることで内部のメカニカルな部分が見えるようになり、より本格的なレーシングマシンの雰囲気を演出できます。

肉抜きの方法は主にデザインナイフを使用するのが一般的です。例えば、ベルクカイザープレミアムのようなボディでは、コクピット周りやエアインテーク部分を切り抜くことで、元々のデザインを活かしながらも独自性を出すことができます。切り抜く場所は慎重に選び、ボディの強度が極端に落ちないように注意しましょう。

初心者の方は、まずはエアダクトやサイドの小さな部分から始めることをおすすめします。徐々に技術が向上したら、大きな面積を切り抜いたり、フェンダー部分に細かなスリットを入れたりと、ディテールにこだわっていきましょう。スタイリッシュな肉抜きはマシンの見栄えを大きく変えます。

肉抜き後の処理も重要です。切り口が荒れていると見栄えが悪くなるため、紙やすりで丁寧に仕上げましょう。また、肉抜き部分の縁を黒く塗ると「陰影」が強調され、よりシャープな印象になります。特にマットブラックで仕上げると、レーシングカーらしい精悍な雰囲気を醸し出せるでしょう。

究極の肉抜きとして「アビゃんて」と呼ばれるスタイルもあります。これはボディを極限まで肉抜きして、ほとんどフレーム状態にするという大胆な改造です。見た目のインパクトは抜群ですが、強度が大幅に落ちるため、レース用というよりはディスプレイや限定的な走行向きと言えるでしょう。肉抜きの度合いはあなたの目指すスタイルに合わせて調整してみてください。

フル塗装でミニ四駆のかっこよさが格段にアップする

市販のミニ四駆キットは基本的に成型色のプラスチックにステッカーを貼る仕様ですが、フル塗装を施すことで一気にプロフェッショナルな雰囲気になります。フル塗装とは、ボディ全体に塗料を吹き付け、オリジナルのカラーリングを施す改造テクニックです。

フル塗装の大きな魅力は、あなただけのオリジナルカラーを表現できることです。例えば、エンペラーをベースにした場合、純白のボディにレッドとオレンジのツートンカラーを入れるなど、市販品では得られない特別感を演出できます。また、メタリックカラーやパール塗装を施せば、より高級感のある仕上がりになります。

塗装の手順としては、まず下地処理が重要です。ボディの油分や汚れをしっかり落とし、サフェーサーを吹いて塗料の密着性を高めます。その後、ベースカラーを均一に吹き付け、マスキングテープで細かいパターンを作り、追加の色を重ねていくという流れになります。

細部の塗り分けもミニ四駆の塗装の醍醐味です。ライト部分をシルバーリーフで塗ったり、エアインテークを黒くしたり、スプリングを模した部分はシルバーベースにブラックを流し込むといった技法を使えば、立体感と精密感が増します。塗料が乾いた後に透明デカールを貼り付けることで、オリジナルながらも本格的なマシンに仕上がります。

フル塗装は時間と手間がかかりますが(10時間程度要することも)、その分だけ愛着が湧くマシンになるでしょう。初心者の方は単色塗装から始め、徐々に複雑なマスキングや塗り分けに挑戦してみることをおすすめします。何よりも「自分だけのマシン」という特別感を味わえることがフル塗装の最大の魅力です。

ボディローダウンでスタイリッシュさを手に入れられる

レーシングカーの世界では「低く、そして広く」というのが鉄則です。ミニ四駆においても、ボディをローダウンさせることで見た目の印象が大きく変わります。ボディローダウンとは、ボディの取り付け位置を下げることで、全体的な車高を低くする改造テクニックを指します。

ローダウンの最大のメリットは見た目の引き締まり感です。例えば、エンペラーのようなクラシックなマシンでも、ボディを5mm程度低くするだけで、現代的なレーシングマシンのような迫力が生まれます。また、低重心化によって走行安定性も向上するという実用的なメリットもあります。

ローダウンの方法としては、主にボディキャッチの部分を切り詰めて再接着するという手法が一般的です。この作業を行う際は、どの程度低くするかを事前に計測し、左右のバランスが崩れないように注意が必要です。また、ローダウンによって内部のシャーシとの干渉が起きないよう、内側の不要な部分も適宜カットします。

ローダウンに合わせてウイングの角度も調整するとより一体感が増します。エンペラーの場合、リア側が低くなることでウイングの向きが変わるため、支柱を斜めにカットして角度を調整するといった細かい工夫が効果的です。このようなディテールへのこだわりが、改造マシンの完成度を高めます。

ローダウンはフル塗装との相性も抜群です。低く構えたボディに美しい塗装が施されていると、まるでプロのレーシングマシンのような迫力が生まれます。見た目の変化が大きい割に作業難易度はそれほど高くないため、中級者におすすめの改造テクニックと言えるでしょう。

LEDライトの追加で夜も映えるカスタムが実現できる

ミニ四駆のかっこよさを劇的に引き上げる改造として、LEDライトの追加が非常に効果的です。実車でいうヘッドライトやテールランプを光らせることで、走行中はもちろん、展示しているだけでも注目を集める存在になります。

LEDの取り付け方法はいくつかありますが、一般的には小型のLEDとボタン電池を組み合わせて使用します。フロントにはホワイトやイエローの光を、リアには赤色のLEDを配置するなど、実車を意識したセッティングが人気です。また、サイドに青色LEDを仕込むことで、アンダーライトのような演出も可能になります。

LED装飾の魅力は何と言っても「動かしていないときも楽しめる」という点です。通常のミニ四駆は走行させてこそ魅力が発揮されますが、LED装飾されたマシンは棚に飾っておくだけでもインテリアとして映えます。特に暗い部屋での展示効果は抜群で、マシンの輪郭や細部のディテールが浮かび上がります。

設置の際の注意点としては、配線の処理やバッテリーの固定方法を工夫する必要があります。ボディ内部にすっきりと収まるよう、LEDの大きさや配線経路を事前に計画しておくことが重要です。また、ON/OFFスイッチを付けることで、電池の持ちを良くする工夫も忘れないようにしましょう。

最近ではLED装飾専用のキットも市販されていますが、電子工作の知識がある方は自作することでよりオリジナリティの高い作品に仕上げることができます。例えばウインカーのように点滅させたり、走行に連動して明るさが変わるギミックを追加したりと、アイデア次第で無限の可能性が広がります。

クリアボディとデカールで独自性あふれる仕上がりになる

ミニ四駆のかっこいい改造として、クリアボディにこだわりのデカールを貼るという方法があります。クリアボディとは透明なポリカーボネート製のボディで、これに独自のデカールを貼ることで世界に一つだけのマシンを作り上げることができます。

クリアボディの最大の魅力は、内部メカニズムを見せながらも美しいグラフィックを表現できる点です。例えば、サイクロンマグナムやファイヤードラゴンのクリアボディに、メタリック調のデカールを貼ると、光の反射で様々な表情を見せてくれます。また、内側から塗装を施すことで独特の深みのある色合いを表現することも可能です。

デカールの作成方法としては、市販のものを使用する方法と、自作する方法があります。自作の場合、デザインソフトで作成したグラフィックをインクジェットプリンターで専用シートに印刷します。ただし、白い部分を表現する場合は、通常の透明デカールでは下の色が透けてしまうため、白地のデカールシートを使用する必要があります。

クリアボディを使用する際のテクニックとして、内側から塗装を施す「裏面塗装」があります。これは通常の塗装と逆の順序で作業を行い、最終的に見える面にはクリアな質感を残すという方法です。この技法を使うと、市販品では絶対に手に入らない質感と色合いを表現できます。

さらに上級者向けとしては、クリアボディの一部だけ塗装して残りを透明にするといった、部分塗装の技法もあります。例えば、クリアボディのエンジンルームだけを透明にして内部メカを見せる一方、外装部分は濃いめの塗装でレーシングカラーを再現するといった工夫が可能です。レーシングナンバーやスポンサーロゴなどを再現すれば、より本格的なレーシングマシンの雰囲気が楽しめるでしょう。

マスダンパーの配置でメカニカルな見た目と機能性を両立できる

ミニ四駆の改造において、マスダンパーは機能性だけでなく見た目のカッコよさも両立できる重要なパーツです。マスダンパーとは、重りが上下に動くことでジャンプ後の着地時の衝撃を吸収し、マシンの姿勢を安定させる装置です。

マスダンパーの見た目の魅力は何といってもそのメカニカルな構造にあります。特にシルバーやゴールドのマスダンパーは光沢感があり、マシンの側面やリヤに配置することで「本格レーシングマシン」という雰囲気を強調できます。また、重りの色を変えたり、スプリングの部分を異なる色で塗り分けることで、よりカスタム感を高めることができます。

配置のバリエーションとしては、サイドマスダンパーとリアマスダンパーが一般的です。サイドに配置する場合は左右対称に取り付けるのが基本ですが、あえて非対称にすることで個性的な見た目に仕上げることも可能です。リアに配置する場合は、ブレーキと一体化させることでコンパクトにまとめることができます。

機能面では、ジャンプ後の姿勢制御や着地後の跳ね返り防止に効果を発揮します。重りの稼働域を適切に調整することで、低く安定した飛び方が実現できます。また、左右のマスダンパーの重さや稼働域を変えることで、コーナリング性能を調整することも可能です。

見た目と機能を両立させる上級テクニックとして、マスダンパーの「見せる化」があります。通常は見えない部分を肉抜きしたボディで覆い、動きを外から見えるようにするというものです。これにより、走行中の重りの動きが視認でき、メカニカルな魅力が一層引き立ちます。特に透明なボディと組み合わせると、内部機構が丸見えになり、ミニ四駆の技術的な美しさを最大限に引き出すことができるでしょう。

ミニ四駆のかっこいい改造で性能も向上させる方法

- 提灯システムはかっこよさと速さを両立できる改造テクニック

- カーボンパーツの使用でハイテク感と強度が増す

- ローラー配置のセッティングで見た目と安定性が変わる

- バンクスルーの仕組みで滑らかな走りが実現できる

- 適切なローフリクションタイヤで低重心と速さを手に入れられる

- 左右独立スラダンの製作でコーナリング性能が飛躍的に向上する

- まとめ:ミニ四駆かっこいい改造で独自のマシンを作り上げる楽しさ

提灯システムはかっこよさと速さを両立できる改造テクニック

提灯(ちょうちん)システムとは、ミニ四駆のボディをマスダンパーのように上下に動く構造にする改造テクニックです。この改造は見た目のインパクトが大きいだけでなく、実際のレースでも高い効果を発揮するため、上級者に人気のある改造方法となっています。

提灯システムの構造は、ボディとシャーシの間にバネや支柱を設置し、ボディが上下に動けるようにするというもの。走行中、特にジャンプした際にボディが上下に動くことで、空気抵抗を減らしたり、着地時の衝撃を吸収したりする効果があります。このメカニカルな動きは見ていて非常にカッコよく、他の改造とは一線を画す存在感を放ちます。

提灯システムを作る際のポイントは、ボディの重心位置です。フロントタイヤの直後に重りを配置することで、低空ジャンプが可能になり、コースアウトのリスクを軽減できます。また、バーがモーター部分で止まらないように調整することで、提灯の稼働域を拡大し、より効果的な動きを実現できます。

見た目の面では、提灯システムのメカニカルな動きはそれだけでも十分魅力的ですが、さらに磨きをかけるなら、可動部分を目立つ色で塗装したり、透明ボディと組み合わせて内部機構を見せるといった工夫も効果的です。特に走行中のボディの動きは、まるで生き物のようで見ている人を魅了します。

驚くべきことに、このような高度な改造も、ステーとネジ、重りといった比較的安価なパーツで作ることができます。VZシャーシもMAシャーシも同様に提灯システムの搭載が可能で、基本的なDIYスキルがあれば挑戦できる改造です。実際、小学生低学年でも、残り物のパーツを組み合わせて提灯システムを自作できた例もあるようです。本格的に速さを追求するレーサーも、このシステムを採用しているケースが多いのが、その効果の高さを物語っています。

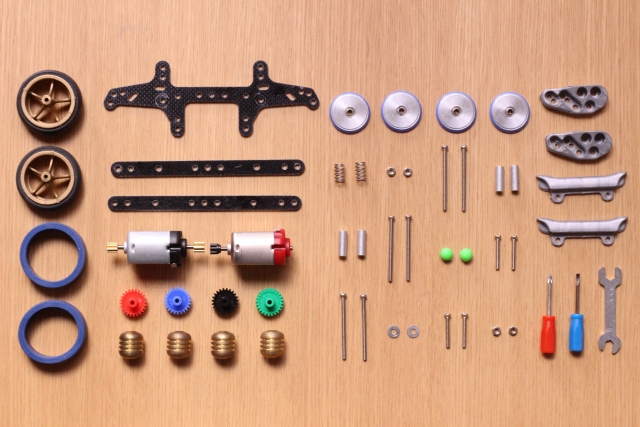

カーボンパーツの使用でハイテク感と強度が増す

ミニ四駆の世界では、カーボン素材を使用したパーツが高い人気を誇っています。カーボンパーツは見た目のハイテク感だけでなく、軽量高剛性という機能面でも優れており、かっこいい改造と性能向上を同時に実現できる素材です。

カーボンパーツの最大の魅力は、その独特の質感と高級感です。織り目模様が美しく光を反射し、通常のプラスチックパーツとは一線を画す存在感を放ちます。特にブラックボディのマシンに組み合わせると、シックでありながらも高性能感のあるデザインに仕上がります。例えば、FRPリヤブレーキステーセットなどのカーボンパーツは、ジャパンカップのプリントが入っているものもあり、レース参加経験があるかのような雰囲気を演出できます。

機能面では、カーボン素材の高い剛性により、マシンの安定性が向上します。特にフロントステーやリヤステーにカーボンパーツを使用することで、コーナリング時やジャンプ時のシャーシのたわみを抑え、より正確な走行が可能になります。また、軽量であるため、余計な重量増加なしに強度を確保できるというメリットもあります。

カーボンパーツを活用する際のテクニックとして、「見せる化」が効果的です。通常はボディに隠れる部分でも、ボディの一部を肉抜きしてカーボンパーツを露出させることで、よりメカニカルな印象を与えることができます。例えば、リヤウイング支柱やサイドステーなど、目立つ部分にカーボンパーツを使用すると、マシン全体の高級感が一気に高まります。

カーボンパーツに対するこだわりは上級者ほど強く、中には市販品ではなく自作のカーボンパーツを使用する愛好家も少なくありません。カーボンシートを切り出し、複数層を重ねて作る手法が一般的ですが、自作することでオリジナリティの高いパーツを生み出せるというメリットがあります。そのようなこだわりが、ミニ四駆の改造の奥深さを物語っているといえるでしょう。

ローラー配置のセッティングで見た目と安定性が変わる

ミニ四駆のローラーは、コースの壁に接触して進行方向を制御する重要なパーツです。このローラーの配置や種類を工夫することで、マシンの見た目の印象が大きく変わるだけでなく、コース走行の安定性も向上させることができます。

ローラーの基本的な配置は、前に2つ、後ろに4つが一般的です。ただし、この配置でもバリエーションがあり、前方には13mmや9mmの2段式ローラーを設置し、後方には17mmの大径ローラーを4つ配置するといったセッティングが人気です。特に9mmの小径ローラーはエッジが効いているため、レーンチェンジ時の安定性が向上するというメリットがあります。

ローラーの素材や色によっても見た目の印象が変わります。アルミ製のオールアルミベアリングローラーは光沢感があり高級感を演出できますし、カラーローラーを使えばマシン全体のカラーコーディネートが可能になります。例えば、レッドボディのマシンに赤いアルミローラーを組み合わせれば統一感が生まれ、ブルーボディに青いローラーを付ければ爽やかな印象になります。

機能面では、ローラーの配置によって走行特性が大きく変わります。例えば、後ろのローラーについては上段と下段で表と裏を逆にすることで、ジャンプ時の姿勢制御が可能になります。上段のローラーは上向きに、下段ローラーは表が下に向くようにセッティングすることで、より安定した走りが実現できます。

ローラーにまつわる上級テクニックとして、バンパーとの一体化があります。フロントバンパーとローラーを一体構造にすることで、見た目のすっきり感とローラー位置の正確さを両立できます。また、リヤローラーガードを付けることで、ジャンプ後にローラーがコース壁に引っかかるのを防ぎ、コース復帰率を高める効果もあります。このように、ローラーというパーツ一つとっても、配置や組み合わせ次第で見た目と機能性を両方向上させることができるのです。

バンクスルーの仕組みで滑らかな走りが実現できる

ミニ四駆のコースには「バンク」と呼ばれる傾斜のついたセクションが存在します。このバンクを効率よく攻略するためのテクニックが「バンクスルー」です。バンクスルーとは、スロープではブレーキが効くが、バンクでは減速しないというセッティングのことで、見た目のカッコよさと走行性能を両立させる重要な改造要素となっています。

バンクスルーの仕組みは、ミニ四駆コースの特性を利用したものです。スロープとバンクでは傾斜角度が異なり、一般的にスロープの方が急角度になっています。この角度差を利用して、スロープの角度ではブレーキが接地するが、バンクの角度ではブレーキが浮くように調整するのがバンクスルーの基本です。

実際のセッティング方法としては、リヤブレーキの高さと角度が重要になります。ブレーキが地面から適切な高さにあり、かつ適切な角度で取り付けられていれば、スロープではブレーキが接地して減速し、バンクでは浮いた状態になるため減速せずに駆け上がることができます。この調整を行う際には、ダイソーのコレクションボックスアーチワイドL型という商品が、バンク角度のチェックに便利だという情報もあります。

バンクスルーのセッティングは見た目にも影響します。ブレーキの取り付け位置や形状によってマシンのリヤビューが変わりますし、バンク攻略時の安定した姿勢は観ていても気持ちの良いものです。スロープでは適度に減速しつつも、バンクでは力強く駆け上がるマシンは、走りの美しさという点でも魅力的です。

バンクスルーを実現するための上級テクニックとしては、ブレーキ面に角度をつける方法があります。通常のフラットなブレーキ面ではなく、スロープ侵入時に平行になるよう角度をつけることで、より効果的なブレーキングが可能になります。具体的には、マルチテープなどを重ね貼りしてブレーキに角度をつけ、スロープチェッカーで確認しながら調整するという方法が効果的です。このようなこだわりのセッティングが、ミニ四駆の奥深さを体現しているといえるでしょう。

適切なローフリクションタイヤで低重心と速さを手に入れられる

ミニ四駆のタイヤ選びは、マシンの走行特性に大きく影響するだけでなく、見た目の印象も左右する重要な要素です。中でも「ローフリクションタイヤ」は、その特性からかっこいい改造にも役立つアイテムとして注目されています。

ローフリクションタイヤとは、その名の通り摩擦(フリクション)が低いタイヤのことで、通常のタイヤよりもグリップ力が低く、滑りやすい特性を持っています。ミニ四駆のタイヤは硬さによって「ノーマル」「ハード」「スーパーハード」「ローフリクション」と段階があり、ローフリクションタイヤはその中で最も硬く、グリップ力が低いタイプです。

ローフリクションタイヤの最大のメリットは、ジャンプセクションでの安定性です。特にリヤにローフリクションタイヤを装着すると、ジャンプの際に後輪がスリップしやすくなり、マシンが低く飛ぶようになります。これにより、ジャンプ後のコースアウトリスクが軽減され、安定した走行が可能になります。

見た目の面では、ローフリクションタイヤはマルーンやブラックなどの渋めの色合いが多く、シックなカラーリングのマシンとの相性が抜群です。また、マシンの重心を下げるために「ローハイトタイヤ」(通常より直径が小さいタイヤ)との組み合わせも人気で、これによりスタイリッシュな低スタンスが実現できます。

タイヤのカスタマイズテクニックとしては、「ペラタイヤ加工」が挙げられます。これはタイヤを削って薄くする加工で、ジャンプ時の跳ねを抑える効果があります。さらに上級者向けのテクニックとして「ホイールの逆履き」があります。1.8mmドリルでホイールに穴を貫通させ、逆向きに装着することで、リムが外側に来るようにします。これとペラタイヤを組み合わせると、ジャンプ後に斜めに着地した際にリムが接地して滑り、マシンが立ち直りやすくなるという効果があります。

タイヤは消耗品でもあるため、走行中に外れないよう両面テープで固定するという実用的なテクニックも覚えておくと良いでしょう。適切なタイヤとホイールの組み合わせが、マシンのパフォーマンスと見た目の両方を高める鍵となります。

左右独立スラダンの製作でコーナリング性能が飛躍的に向上する

ミニ四駆の走行性能を劇的に向上させる上級改造テクニックとして、「左右独立スラダン」があります。スラダンとは「スライドダンパー」の略で、マシンのサスペンション機構として機能し、特にコーナリング時の安定性を高める効果があります。

左右独立スラダンの構造は、フロントバンパー部分に左右それぞれ独立したスライド機構を設け、コーナリング時の遠心力を吸収するというもの。コーナーを曲がる際、外側に働く力をダンパーが吸収することで、マシンがコース外に飛び出すのを防ぎ、安定した走りを実現します。この機構は見た目にも非常にメカニカルで、ミニ四駆のテクニカルな魅力を引き立てます。

製作方法としては、シャーシの前部をカットして組継ぎにする方法が一般的です。プラリペアなどの接着剤を使用して、カットしたパーツを新たな形状に再構成します。この作業は精密さが求められますが、その分だけ完成時の達成感も大きいでしょう。ただし、ギヤの位置などに干渉しないよう、事前に十分な計画を立てることが重要です。

見た目の面では、左右独立スラダンはその複雑な機構がマシンに独特の個性を与えます。特に、機構部分を目立つ色で塗装したり、動きが見えるようにボディを一部カットしたりすることで、より一層カッコよさが増します。レース中に動くメカニズムは、静止しているマシンからは想像できない迫力があります。

この改造は初心者にはやや難易度が高いですが、一度マスターすれば他のマシンへの応用も可能になります。また、この技術を使いこなせるようになれば、自分だけのオリジナリティあふれるマシン作りが実現でき、ミニ四駆の楽しさがさらに広がります。左右独立スラダンは、ただ速いだけでなく、安定した走りと独自の見た目を両立させた、まさに「かっこいい改造」の代表例と言えるでしょう。

まとめ:ミニ四駆かっこいい改造で独自のマシンを作り上げる楽しさ

最後に記事のポイントをまとめます。

- ボディの肉抜きは見た目を変える基本改造であり、エアダクトや小さな部分から始めるのが初心者におすすめ

- フル塗装はオリジナルカラーで特別感を演出でき、メタリックやパール塗装で高級感が増す

- ボディローダウンは車高を下げることで見た目の引き締まり感と走行安定性を両立できる

- LEDライトの追加は夜間でも映える演出が可能で、展示用としての魅力も高める

- クリアボディとデカールの組み合わせで透明感と美しいグラフィックを両立できる

- マスダンパーはメカニカルな見た目と機能性を兼ね備えたパーツで、配置で個性を出せる

- 提灯システムはボディを上下に動かす構造で、見た目のインパクトと走行性能を向上させる

- カーボンパーツは高級感とハイテク感を演出し、軽量高剛性という機能面でも優れている

- ローラー配置は見た目と走行特性に影響し、材質や色で印象が大きく変わる

- バンクスルーはスロープではブレーキが効き、バンクでは減速しないセッティングで速さを実現

- ローフリクションタイヤはジャンプ時の安定性を高め、低スタンスでスタイリッシュな見た目になる

- 左右独立スラダンはコーナリング性能を向上させるメカニカルな改造で、オリジナリティを表現できる

- ミニ四駆の改造は見た目と性能の両方を追求することで、唯一無二のマシンを作り上げる楽しさがある