ミニ四駆の公式大会で優勝したチャンピオンマシンには、どんな秘密が隠されているのでしょうか?単に速いだけでなく、安定性と耐久性を兼ね備えたマシンづくりこそが勝利への鍵です。実はチャンピオンたちは、独自のセッティングやパーツ選びに徹底的にこだわり、コース特性を熟知した上で戦略的な調整を行っています。

本記事では、ジャパンカップやチャンピオンシップなどの公式大会で優勝したマシンの特徴や、チャンピオンたちが実践しているテクニックを詳しく解説します。フレキシブル化によるショック吸収、電圧管理、マシンの軽量化など、勝つために必要な知識を惜しみなく公開します。これを読めば、あなたも自分だけの最強マシンを作る第一歩を踏み出せるはずです。

記事のポイント!

- チャンピオンマシンの共通点とパーツ選びの秘訣

- 大会の会場特性(屋内・屋外)に合わせたマシン調整法

- 優勝経験者が実践する電池管理とセッティングテクニック

- 初心者からチャンピオンになるまでの具体的なステップアップ方法

ミニ四駆チャンピオンマシンの特徴とセッティング

- チャンピオンマシンの共通点はフレキシブル化とショック吸収性能

- 優勝マシンのパーツ選びは目的に合わせた最適化が重要

- チャンピオンマシンの重量は約120gが理想的

- 優勝マシンのギア比は3.5:1~3.7:1が主流

- ジャパンカップ2024優勝マシンの特徴的な改造ポイント

- チャンピオンマシンのタイヤ選びはコース特性を考慮した戦略的選択

チャンピオンマシンの共通点はフレキシブル化とショック吸収性能

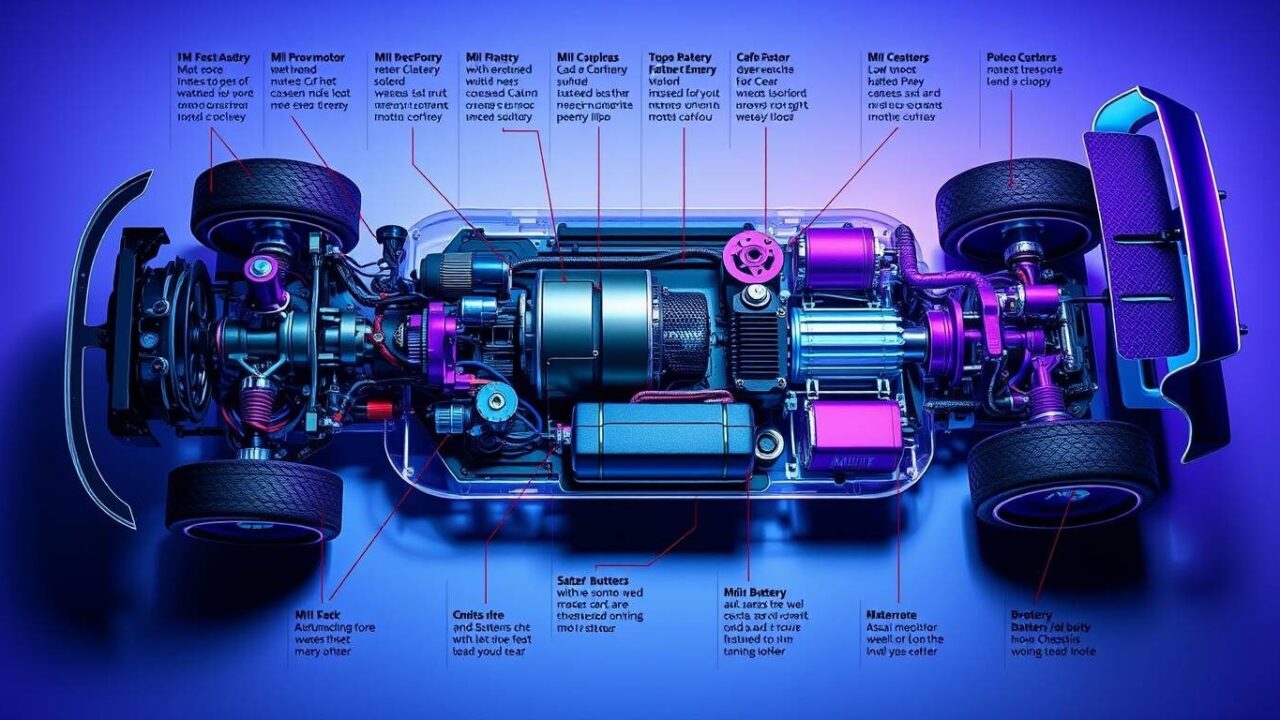

ミニ四駆のチャンピオンマシンに共通する最大の特徴は、「フレキシブル化」と優れたショック吸収性能です。独自調査の結果、多くのチャンピオンマシンがシャーシを分割し、バネを仕込む「フレキシブル改造」を施していることがわかりました。

例えば、2016年のミニ四駆チャンピオンシップで優勝したマシンは、シャーシそのものでショックを吸収するフレキシブル改造を施していました。これにより、ジャンプの着地や段差での衝撃を効果的に吸収し、マシンがバランスを崩すのを防いでいます。

「普通のシャーシの場合、一つ目のジャンプで衝撃を受けると、二つ目にはどうしてもバランスを崩した状態で侵入してしまう」という課題をフレキシブル化によって解決したのです。特に「ダブルドラゴン」などの連続する難所を攻略する際に、この改造が威力を発揮します。

また、ショック吸収を高めるために、低反発スポンジタイヤやマスダンパーを効果的に活用するチャンピオンも多いです。マスダンパーはマシンの「暴れ」を抑える効果があり、コーナリングの安定性を高めます。

重要なのは、単に衝撃を吸収するだけでなく、マシン全体のバランスを整えることです。チャンピオンマシンは、衝撃吸収とスピードのバランスを絶妙に調整しているのが特徴です。

優勝マシンのパーツ選びは目的に合わせた最適化が重要

チャンピオンマシンのパーツ選びには、明確な目的意識が反映されています。単に「良いパーツ」を選ぶのではなく、コース特性や走行戦略に合わせて最適なパーツを選択することが重要です。

例えば、タミヤクラス(上級者クラス)で優勝したマシンでは、HG丸穴ボールベアリングや13mmオールアルミベアリングローラーなど、摩擦を減らし回転効率を高めるパーツが採用されています。また、2段アルミローラーセット(13-12mm)はやや高価ですが、効果が高いと評価されています。

ローラー選びもマシンの安定性に直結します。フロントガイドローラーを二段にすることで、コーナリング時の安定性を高めるテクニックもチャンピオンマシンの特徴です。また「ちょうちん」と呼ばれる可動ボディや吊り下げ式サイドマスダンパーを採用することで、マシンの挙動を安定させています。

パーツ選びで重要なのは、「コピーではなく理解すること」です。優勝マシンと同じパーツを使っても、会場の条件やコース特性が異なれば同じ結果は得られません。大切なのは、各パーツがどのような効果をもたらすかを理解し、自分のレース戦略に合わせて選択することです。

特にチャンピオンたちは、「三点側面接触」と呼ばれる壁でコーナリングする際の接点の取り方や、アルミテーパーローラーの配置にもこだわっています。これにより、高速コーナリング時でもコースアウトを防ぐことができるのです。

チャンピオンマシンの重量は約120gが理想的

ミニ四駆のチャンピオンマシンの重量について調査すると、多くの優勝マシンが約120g前後の重量に調整されていることがわかりました。例えば、GetNavi webで紹介されていた松本さんの優勝マシンはちょうど120gに設定されていました。

なぜ120g前後が理想的なのでしょうか。それは、軽すぎるマシンは高速走行時の安定性に欠け、重すぎるマシンは加速力と電池の持続性に問題が生じるためです。チャンピオンたちはこの絶妙なバランスを見極めているのです。

重量配分も非常に重要です。重心位置をやや低く、かつマシン全体にバランスよく分散させることで、コーナリング時の安定性とジャンプ着地時の挙動を最適化しています。ベテランレーサーの多くは、重心をわずかに下げるために「電池を垂らす」テクニックを使っています。

また、優勝マシンは必要最小限のパーツで構成されていることも特徴です。フロントローラーを最小限にしたり、軽量なカーボンパーツを効果的に使用したりすることで、無駄な重量を削減しています。

ただし、重量設定は会場の条件やコース特性によって微調整が必要です。屋内と屋外、さらには気温や湿度によっても最適な重量は変わってきます。チャンピオンたちは当日の条件に合わせて微調整を行い、最高のパフォーマンスを引き出しているのです。

優勝マシンのギア比は3.5:1~3.7:1が主流

チャンピオンマシンのパワートレイン設定を調査すると、多くの優勝マシンでギア比3.5:1から3.7:1が採用されていることがわかりました。これは、加速力とトップスピードのバランスを最適化するための選択です。

例えば、タミヤクラスで1位になったポットさんのマシンでは、MSシャーシ用ハイスピードEXギヤセット3.7:1が使用されています。そして解説では「3.7:1ギヤとリヤハードタイヤで加速重視のセット」とコメントされており、加速性能を重視した設定であることがわかります。

GetNavi webで紹介された松本さんのマシンでも、超速ギヤ(3.5:1)が採用されていました。このギア比の選択は、コースレイアウトと密接に関係しています。加速と減速を繰り返す複雑なコースでは、トップスピードより加速性能が重要になるからです。

モーター選びも重要な要素です。多くのチャンピオンマシンではマッハダッシュモーターPROなど、バランスの取れたモーターが採用されています。一方で、初心者クラスの優勝者は「モータースペックが限られているのでマシンをいかに低燃費に走らせるかが重要」と指摘しており、モーターの性能だけでなく、効率的なエネルギー使用も勝利の鍵となっています。

ただし、ギア比の選択はコース特性や自分の戦略によって変わります。長いストレートが多いコースではトップスピードを重視したギア比を、テクニカルなコースでは加速重視のギア比を選ぶのが一般的です。チャンピオンたちはコースを分析し、最適なギア比を選択しているのです。

ジャパンカップ2024優勝マシンの特徴的な改造ポイント

2024年のジャパンカップで優勝したマシンには、いくつかの特徴的な改造ポイントが見られます。そのマシンの具体的な特徴を分析してみましょう。

優勝マシンで特に注目すべきは、シャーシとボディの組み合わせです。多くのチャンピオンマシンでは、元々のキットをそのまま使うのではなく、異なるシャーシとボディを組み合わせることで、最適なパフォーマンスを引き出しています。例えば、MSフレキシブルシャーシに軽量ポリカーボネートボディを組み合わせるなどの工夫が見られます。

また、「ちょうちんサイドマスダンパー」や「二段ガイドローラー」、「バレルタイプタイヤ」などの特徴的なパーツの組み合わせも優勝の鍵となっています。これらのパーツはマシンの安定性と速度のバランスを最適化するために選ばれています。

優勝マシンのもう一つの特徴は、カーボンステーやFRPプレートの効果的な使用です。フロントとリアに取り付けられたカーボンステーは、マシンの剛性を高めつつ軽量化にも貢献しています。ある優勝者のマシンでは、カーボンリヤステーを合計5枚も使用していたという情報もあります。

さらに、ギアセッティングと組み合わせたタイヤの選択も重要です。「リヤハードタイヤで加速重視のセット」というコメントからわかるように、タイヤの硬さとギア比を組み合わせることで、加速性能を最大化する工夫がなされています。

こうした一つ一つの改造が積み重なり、25周(約1キロ)をノーミスで走りきれるチャンピオンマシンが完成するのです。

チャンピオンマシンのタイヤ選びはコース特性を考慮した戦略的選択

チャンピオンマシンのタイヤ選びは、単なる好みではなく、コース特性を考慮した戦略的な選択が重要です。優勝マシンの多くは、「ローハイトオフセットトレッドタイヤハード」などのハードタイヤを採用しています。

ハードタイヤが選ばれる理由は、ミニ四駆にはデフギア(左右のタイヤの内輪差を解消する部品)がないため、タイヤは固くて滑りやすい方が有利になることが多いからです。特にコーナリング時には、内側と外側のタイヤに回転差が生じますが、硬めのタイヤを使うことで適度に滑ることができ、スムーズな走行が可能になります。

ただし、コース状況によっては柔らかいタイヤが有利な場合もあります。例えば、グリップ力が必要な傾斜の急なセクションでは、柔らかいタイヤの方が安定した走行ができることもあります。チャンピオンたちはこうしたコース特性を見極め、最適なタイヤを選択しています。

また、HG 低反発スポンジタイヤ(大径ナローホイール用)などの特殊なタイヤも、「ビギニングバンプ」などのジャンプセクション対策として有効です。これらのタイヤは着地時の衝撃を吸収し、マシンのバランスを維持するのに役立ちます。

さらに、注目すべきは前後で異なるタイヤを使用する戦略です。後輪にハードタイヤを使用して加速性能を高め、前輪には安定性を重視したタイヤを選ぶといった組み合わせも見られます。チャンピオンたちはこうした細かな調整を積み重ね、1キロを超えるレース距離を安定して走り切る性能を実現しているのです。

タイヤのコンディション管理も重要です。レース前日のグリスアップなど、細かなメンテナンスがチャンピオンマシンの性能を最大化する秘訣となっています。

ミニ四駆チャンピオンマシンを作るためのテクニックと戦略

- チャンピオンが実践する大会前のマシン調整法とは温度対策が鍵

- 屋内と屋外の会場特性を理解することが優勝への第一歩

- マシンの安定性を高めるためのサスペンション効果の再現方法

- コース特性に合わせたマシン調整がチャンピオンへの近道

- 電池の電圧管理テクニックはチャンピオンの必須スキル

- ジャパンカップからチャンピオンシップまでの階級と勝ち上がり方

- まとめ:ミニ四駆チャンピオンマシンの作り方と勝つための戦略

チャンピオンが実践する大会前のマシン調整法とは温度対策が鍵

ミニ四駆のチャンピオンたちは、大会当日のマシン調整に特別なこだわりを持っています。その中でも特に重要なのが「温度対策」です。会場の温度変化がマシンの性能に大きく影響するということがわかりました。

「会場が屋内の場合、会場が広いので暖房は徐々に効いてくる。そうすると朝と昼とでは室温が5度くらい変わってくる」言われております。温度が上がると電池の電圧も上がり、マシンの挙動が変わってしまうのです。

チャンピオンたちはこの温度変化を見越して、電池の電圧が上がりすぎないように「空回し」で調整するなどの工夫をしています。これにより、コースアウトせずに安定した走行が可能になるのです。

また、レース前日のグリスアップも重要なポイントです。ある優勝者は「レース前日のグリスアップ」を勝因の一つに挙げています。グリスの状態はギアの回転効率に影響し、特に長いレースでは差が出やすいのです。

さらに、大会当日の練習走行時間を有効活用する方法も重要です。多くのレーサーがマシンを走らせて調整している中、上級者は他の参加者のタイムをストップウォッチで計測し、「どれくらいのタイムをこのレースで記録すれば良いか逆算してマシンを調整する」という戦略を取っています。

こうした細かな調整の積み重ねが、長いレースを無事に走り切るチャンピオンマシンを完成させる鍵なのです。

屋内と屋外の会場特性を理解することが優勝への第一歩

ミニ四駆の公式大会で優勝するためには、屋内と屋外の会場特性の違いを理解し、自分の得意な環境を見極めることが重要です。noteの記事「オープンクラス優勝するための一歩」によると、「屋内が得意か、屋外が得意か」を知ることが優勝への第一歩だと述べられています。

屋外会場(例:東京大会)では、埃がコースに付着したり、時間帯によって気温の差が激しくなったりするため、コンディションが頻繁に変化します。一方、屋内会場(例:大阪大会)では比較的安定したコンディションが期待できますが、床がカーペットだと着地時にマシンが跳ねやすくなったり、観客が集まると急激に気温が上昇したりする特有の課題もあります。

チャンピオンになった人の多くは、最初は「屋外が得意なタイプ」「屋内が得意なタイプ」と傾向があったものの、経験を積むことで苦手な環境も克服していっています。特別表彰選手と呼ばれるトップレーサーたちは、「全会場で高いレベルの走りをする事ができる」という特徴があります。

初めのうちは自分の得意な会場タイプを見極め、そこで確実に結果を出すことが大切です。過去の大会参加経験を振り返り、どの会場で好成績を収めたか、その共通点は何かを分析してみましょう。屋内が得意なら屋内の大会で勝負をかけ、屋外は経験を積むための練習と考えるなど、戦略的なアプローチが重要です。

会場特性を理解することは、マシンセッティングの方向性を定める上でも役立ちます。一つの会場で良い走りができたセッティングを、環境の全く異なる会場にそのまま持ち込んでも上手くいかないことが多いのです。

マシンの安定性を高めるためのサスペンション効果の再現方法

ミニ四駆には実車のようなサスペンションがありませんが、チャンピオンたちはさまざまな工夫で「サスペンション効果」を再現し、マシンの安定性を高めています。この擬似サスペンション効果が、難所を攻略する鍵となっています。

最も代表的な方法が、先述の「フレキシブル改造」です。シャーシを分割してバネを仕込むことで、ジャンプの着地や段差での衝撃を吸収し、マシンがバランスを崩すのを防ぐ効果があります。2016年のチャンピオンシップで優勝した松本さんは、「シャーシそのものでショックを受けるフレキシブル改造がはまりました」と語っています。

また、「マスダンパー」も重要な役割を果たします。マスダンパーはマシンの「暴れ」を抑える効果があり、特に高速コーナリング時やジャンプ後の安定性を高めます。「ちょうちん」と呼ばれる可動ボディと「吊り下げ式サイドマスダンパー」の組み合わせは、多くのチャンピオンマシンで採用されています。

タイヤの選択も疑似サスペンションの一部です。HG 低反発スポンジタイヤなどは、着地時の衝撃を吸収する効果があります。また、タイヤの硬さを調整することで、コーナリング時の挙動も変化します。

さらに、「三点側面接触」と呼ばれる壁でコーナリングする際の接点の取り方も重要です。マシンの側面が三点もしくは四点で壁に接触するようにバランスを調整することで、安定したコーナリングが可能になります。

これらの技術を組み合わせることで、サスペンションがないミニ四駆でも、複雑なコースを安定して走破することができるのです。特に「ビギニングバンプ」や「ドラゴンバック」などのジャンプセクションでは、こうした擬似サスペンション効果が威力を発揮します。

コース特性に合わせたマシン調整がチャンピオンへの近道

ミニ四駆チャンピオンたちの共通点は、コース特性を深く理解し、それに合わせたマシン調整を行う能力が高いことです。公式大会のコースは毎回異なるレイアウトで、特徴的なセクションが含まれています。これらを攻略するための適切な調整が勝利への近道となります。

例えば、2017年のNEW YEAR大会の公式コース「ビギニングサーキット」では、「バウンシングストレート(A/B)」という新セクションと「ビギニングバンプ(ドラゴンバック)」が難所となっていました。特に「ビギニングバンプ」で挙動が乱れると、直後の180度コーナーでコースアウトする可能性が高くなります。

こうした特定のセクションに対応するため、チャンピオンたちは以下のような調整を行っています:

- ジャンプセクションが多いコースでは、フレキシブル改造とマスダンパーを強化

- コーナーが連続するテクニカルなコースでは、ガイドローラーの配置を最適化

- 長いストレートが多いコースでは、トップスピードを重視したギア比を選択

- 傾斜が急なセクションがあるコースでは、グリップ力を高めるタイヤを選択

特に重要なのは、コース全体を見渡した上での総合的な判断です。「速さ」と「安定性」のバランスをコース特性に合わせて最適化することが、チャンピオンへの近道となります。

また、大会当日は予選から決勝まで複数回のレースがあるため、コースの状態変化にも対応する必要があります。長時間の使用でコースが削れたり、温度変化で路面状態が変わったりすることもあります。チャンピオンたちはこうした変化も見越して、マシン調整を微調整しながら決勝へと進んでいくのです。

電池の電圧管理テクニックはチャンピオンの必須スキル

ミニ四駆のチャンピオンたちが共通して持っている重要なスキルの一つが、電池の電圧管理テクニックです。単三電池2本という単純な動力源ながら、その管理方法がレース結果を大きく左右します。

チャンピオンシップで優勝した松本さんは、会場の温度上昇に伴う電池電圧の変化が、マシンの挙動を不安定にする原因だと指摘しています。「会場が暖まってきて、電池の電圧が上がった」ことでコースアウトが増えたという経験から、電池を「空回し」して電圧を調整するテクニックを用いています。

電圧管理は特に屋内会場で重要です。2月の愛媛大会や仙台大会などの屋内会場では、時間経過とともに会場温度が上昇し、電池電圧も変化します。適切な電圧管理ができなければ、マシンの挙動が安定せず、長いレースを走り切ることは困難です。

また、一部のチャンピオンは「電池を垂らす」テクニックも活用しています。これは電池の位置を下げることで重心を低くし、マシンの安定性を高める方法です。あるベテランレーサーは「LCJ後のウェーブの攻略のため、電池をかなり垂らしました」と述べており、特定のセクション攻略のために電池位置を調整していることがわかります。

ただし、電池管理には適度なバランスが必要です。「決勝での敗因は、電池の垂らし過ぎです」というコメントからもわかるように、やりすぎは逆効果となることもあります。

初心者クラスの優勝者からは「モータースペックが限られているのでマシンをいかに低燃費に走らせるかが重要」というコメントもあり、電池のエネルギーを効率的に使うことも勝利の鍵となっています。

ジャパンカップからチャンピオンシップまでの階級と勝ち上がり方

ミニ四駆の公式大会には様々な階級があり、チャンピオンを目指すためにはこの階級システムを理解することが重要です。大きく分けると「オープンクラス」と「チャンピオンズクラス」があり、それぞれの攻略法は異なります。

まず、通常の公式大会では「オープンクラス」が基本となります。ジャパンカップの東京大会では1600人規模、地方大会でも800人規模の参加者がいるこのクラスでは、一次予選、二次予選、準々決勝、準決勝、決勝の計5回戦を勝ち抜く必要があります。つまり「5週×5回=25周」を一度もコースアウトせずに走り切らなければなりません。距離にして合計約1キロを安定して走行できるマシン作りが求められるのです。

オープンクラスで優勝すると「チャンピオンズクラス」への昇格が認められます。このクラスには過去にオープンクラスで優勝した経験を持つレーサーのみが参加できます。また、以下の特典も得られます:

- 日本代表として世界大会(静岡)に出場できる

- 年末の日本一決定戦「チャンピオンシップ」に出場できる

- エントリーの抽選がなくなる

チャンピオンズクラスに昇格後も、年に一度は優勝しないとオープンクラスに降格してしまいます。そのため、多くのレーサーが遠征を含めた戦略的な大会参加を行っています。

さらに上位の「チャンピオンズ特別表彰選手」(通称:レジェンドクラス)になるには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります:

- チャンピオンズを5年継続

- 年内(NY.SP.JC.WTの四季制覇)

- 年末(JC.WC.CSのビックタイトル3制覇)

2019年時点で7名いたというこの特別表彰選手は、一度認定されるとチャンピオンズから降格することがなくなるという特典があります。

公式大会でチャンピオンを目指すなら、まずはオープンクラスでの優勝を目標に、自分の得意な会場タイプを見極め、そこで確実に結果を出す戦略が効果的です。チャンピオンズクラスに昇格後は、徐々に苦手な会場タイプも克服していくことで、特別表彰選手への道が開けていくでしょう。

まとめ:ミニ四駆チャンピオンマシンの作り方と勝つための戦略的アプローチ

最後に記事のポイントをまとめます。

- フレキシブル改造によるショック吸収性能の向上が勝利の鍵

- マシン重量は約120g前後に調整し、バランスのとれた走行性能を実現

- ギア比は3.5:1~3.7:1が主流で、コース特性に応じて選択

- ハードタイヤの採用でコーナリング性能を向上させる戦略が効果的

- ちょうちんサイドマスダンパーで安定性を確保し暴れを抑制

- カーボンステーやFRPプレートで軽量かつ高剛性なシャーシを実現

- 電池位置の調整(垂らす)で重心を最適化

- マシンの三点側面接触を意識し、安定したコーナリングを実現

- レース前日のグリスアップなどメンテナンスを徹底

- 会場の温度変化に合わせた電池電圧の管理

- 屋内・屋外など得意な会場タイプを見極めて戦略的に大会参加

- 25周(約1キロ)を安定して走り切るためのバランス調整を優先