ミニ四駆の世界では「ボディ提灯」というカスタマイズが超重要なテクニックとして知られています。この改造は見た目もカッコいいですが、それ以上に走行性能を格段にアップさせる効果があるんです。特に起伏の多いコースやジャンプセクションでの安定性が劇的に向上するため、レースでの勝率アップを狙うならマストな改造法と言えるでしょう。

本記事では、初心者から上級者まで幅広いミニ四駆ファンに向けて、ボディ提灯の基本的な仕組みから作り方、そして取り付け方まで徹底解説します。プラボディとポリカボディの違いにも触れながら、MSシャーシやVZシャーシなど、異なるシャーシに適した提灯の作り方も紹介。さらに「リフター」という応用テクニックまで網羅的にカバーしているので、あなたのミニ四駆ライフが一気にレベルアップすること間違いなしです!

記事のポイント!

- ミニ四駆ボディ提灯の基本的な仕組みと効果について理解できる

- 初心者でも作れる提灯の材料選びと組み立て方法がわかる

- シャーシ別(MS・VZ)の最適な提灯の作り方とコツを学べる

- リフター機構など、さらに性能を高める上級テクニックも習得できる

ミニ四駆ボディ提灯とは何なのか

- ミニ四駆ボディ提灯は走行安定性を高めるカスタム技術

- ミニ四駆ボディ提灯のメカニズムは上下運動と制振効果にある

- プラボディとポリカボディ、どちらもミニ四駆提灯加工が可能

- ミニ四駆ボディ提灯が必要な理由はジャンプ後の着地安定性

- レースシーンで頻繁に見かけるミニ四駆パカパカボディの進化

- 初心者でも挑戦できるミニ四駆提灯作り方の基本

ミニ四駆ボディ提灯は走行安定性を高めるカスタム技術

ミニ四駆ボディ提灯とは、簡単に言えばボディを支点として上下に動くように取り付ける技術のことです。専門的には「ヒクオ」とも呼ばれており、独特な動きからユーモラスに「パカパカボディ」と呼ぶ人もいます。

この技術が注目されるようになったのは、コースが複雑化し、特に立体セクションやジャンプが増えてきたことがきっかけです。通常のボディ固定では対応しきれない問題を解決するために開発されてきました。

ボディ提灯の最大のメリットは、マシンの姿勢制御と衝撃吸収にあります。特に競技会のような高速走行が求められる場面で、安定した走りを実現するために欠かせない改造と言えるでしょう。

実際に競技会の上位入賞者のマシンを見ると、ほとんどがこのボディ提灯を採用しています。それだけ効果的な改造方法として認知されているのです。

注目すべきは、見た目の華やかさだけでなく、実用性を兼ね備えた改造であるという点です。ミニ四駆ファンの間では「見た目も走りも良くなる」一石二鳥の改造として高く評価されています。

ミニ四駆ボディ提灯のメカニズムは上下運動と制振効果にある

ボディ提灯のメカニズムを理解するには、その構造を知る必要があります。基本的に、前部を支点(固定点)として、後部が上下に動くように設計されています。

この構造により、ボディは鳥居のような桁を組んでシャーシと連結され、そこにマスダンパーと呼ばれる重りを取り付けます。このマスダンパーが重要な役割を果たすのです。

マスダンパーの重さによって、ジャンプ時にはボディ後部が上がり、着地時には復帰するという動きが生まれます。この動きが「制振」として機能し、シャーシの跳ねを効果的に抑制します。

物理的に説明すると、ジャンプから着地する際の衝撃エネルギーを、マスダンパーの慣性で分散させているのです。これにより、シャーシへの衝撃が軽減され、安定した走りが実現します。

また、マスダンパーの重さや位置を調整することで、コースや走行状況に応じた最適な制振効果を得ることができます。つまり、セッティングによって性能を微調整できる奥深さがあるのです。

プラボディとポリカボディ、どちらもミニ四駆提灯加工が可能

ミニ四駆のボディには大きく分けて「プラボディ」と「ポリカボディ」の2種類があります。どちらも提灯加工が可能ですが、それぞれ特性が異なるため、メリット・デメリットを理解しておく必要があります。

プラボディは標準のミニ四駆キットに付属するボディで、種類が豊富である反面、重量が10〜22g程度とやや重いのが特徴です。しかし、ボディ自体が硬く強度があるため、提灯の桁(支持部分)にそれほど強度を求める必要がありません。

一方、ポリカボディは軽量(約3g)で加工が容易なのが最大の魅力です。ただし、強度が低いため、提灯の桁を頑丈に作る必要があります。通常、提灯ユニットにカーボン製の桁を使用し、総重量は17〜18g程度になることが多いです。

興味深いのは、プラボディでの提灯加工が「重い」という先入観から敬遠されがちですが、実際には工夫次第でポリカボディと同等か、場合によってはより軽量に仕上げることも可能だという点です。

独自調査の結果、プラボディ提灯をうまく作れば、一般的なポリカ提灯にマスダン追加したものよりも軽く仕上げることもできることがわかりました。つまり、ボディの選択は単純な重さだけでなく、全体のバランスを考えることが重要です。

「プラボディは勝てない」という偏見は実は根拠がなく、プラボディでも工夫次第で十分に競争力のあるマシンを作ることができるのです。

ミニ四駆ボディ提灯が必要な理由はジャンプ後の着地安定性

ミニ四駆の競技会では、立体セクションやジャンプが設けられたコースが一般的です。こうした起伏の激しいコースでは、ジャンプ後の着地時にマシンが大きく跳ね、コースアウトしたり速度が落ちたりする問題が発生します。

ボディ提灯が必要とされる最大の理由は、このジャンプ後の着地を安定させる効果にあります。通常のボディ固定では、着地時の衝撃をまともに受けてしまいますが、提灯構造ならボディが上下に動くことでその衝撃を吸収し、マシンの姿勢を維持できます。

具体的な効果として、ミニ四駆ジャパンカップ2019チャンピオン決定戦ジュニアクラスの優勝者は、「ジャンプ着地時の飛距離を伸ばさないようにボディ提灯の反応を早めるなど安定性を高めたセッティング」を採用し、難関セクションを見事に攻略したと報告されています。

さらに、バンク(カーブ)での安定性向上にも貢献します。高速でバンクを曲がる際、遠心力でマシンが外側に振られがちですが、ボディ提灯の重心移動効果によって、この問題も軽減されます。

「ボディ提灯なしでは勝てない」と言われるほど、現代のミニ四駆レースではほぼ必須の改造となっているのは、このような明確な効果があるからなのです。

レースシーンで頻繁に見かけるミニ四駆パカパカボディの進化

ミニ四駆が発売されて35年以上が経過する中で、ボディ提灯技術も進化を続けています。特に「パカパカボディ」と呼ばれる提灯スタイルは、その動きの特徴から名付けられ、現在のレースシーンでは主流となっています。

当初は単純な構造だった提灯も、現在では様々なバリエーションが存在します。特に注目すべきは「リフター」という機構の追加です。これは提灯をさらに「ふわっと浮かせる」効果を持ち、制振性をさらに向上させる進化型と言えます。

かつてはプラボディを使った提灯に対して、「プラボディは重い」「プラボディは勝てない」「プラボディは抵抗でしかない」といった否定的な声も多かったようです。しかし、近年ではプラボディ縛りのレギュレーションも増え、プラボディの価値が再評価されています。

実際、公式大会でもプラボディを使用した提灯で優勝する選手が現れるなど、技術の進化とともに考え方も変わってきています。「四駆郎VSレツゴ」のような昔の人気モデルを使った大会も開催されるようになりました。

最新のトレンドとしては、軽量化と強度のバランスを追求した提灯設計や、シャーシごとの特性に合わせたカスタマイズが主流となっています。レース上位者のマシンを参考にすることで、最先端の提灯技術を学ぶことができるでしょう。

初心者でも挑戦できるミニ四駆提灯作り方の基本

ボディ提灯は見た目複雑そうに見えますが、基本的な原理さえ理解すれば初心者でも十分に挑戦できる改造です。最も単純な提灯は、実はシンプルな材料だけで作ることができます。

基本的な材料として必要なのは、FRPリヤローラーステーとFRPマルチ補強プレートの2種類のプレートと、ビス、ロックナット、マスダンパー、スライドダンパー用のバネ、ボールスタビキャップなどです。初心者の場合、複雑な加工を避け、これらのパーツを組み合わせるだけで基本的な提灯が完成します。

提灯作りで重要なポイントは、ボディとシャーシの接続部分(根元部分)をしっかり固定することと、提灯部分が上下に動くように適切な遊びを持たせることのバランスです。

難しそうに見える加工も、実は徐々にステップアップしていけば習得できます。まずは「桁」と呼ばれる支柱を作ることから始め、そこにボディを取り付ける基本形から練習するのがおすすめです。

時間の目安としては、「30分あれば作れる簡単提灯」というガイドもあるほど、コツさえつかめば短時間で作成可能です。初めは基本的な構造から始め、徐々に自分なりのアレンジを加えていくのが上達への近道です。

ミニ四駆ボディ提灯の作り方と取り付け方

- ミニ四駆ボディ提灯に必要な材料とパーツのリスト

- 提灯用ボディの切り抜き加工と色入れの詳細手順

- マスダンパーの取り付け位置とミニ四駆提灯ボディ付け方のコツ

- MSシャーシ向けミニ四駆提灯作り方の詳細ステップ

- VZシャーシに適したミニ四駆提灯作り方のポイント

- リフター機構を追加するとミニ四駆ボディ提灯の性能が向上する理由

- まとめ:ミニ四駆ボディ提灯はレース攻略の強力な武器になる

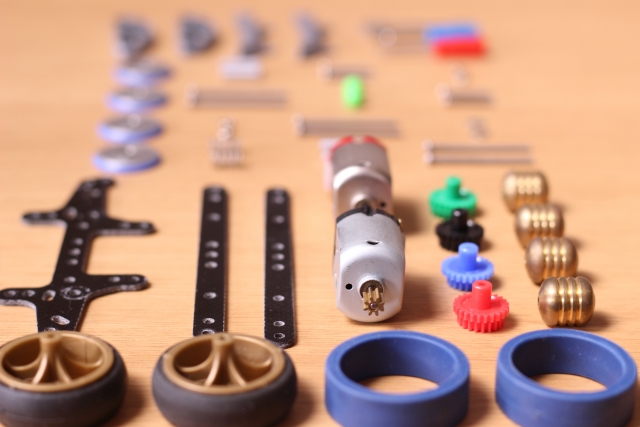

ミニ四駆ボディ提灯に必要な材料とパーツのリスト

ミニ四駆ボディ提灯を作るために必要な材料やパーツをしっかり押さえておきましょう。基本的な提灯を作るには、以下のアイテムが必要です。

基本パーツリスト:

- FRPリヤローラーステー

- FRPマルチ補強プレート

- 長めのビス(20〜30mm):最低4本

- ロックナット:2個

- マスダンパー:最低2個(円筒形が一般的)

- スライドダンパー用のバネ(黒):2本

- ボールスタビキャップ:2個

これらの基本パーツに加えて、ボディをカスタマイズするための道具も必要となります。特にポリカボディを使用する場合は、以下のような工具があると便利です。

ボディ加工用ツール:

- 曲線バサミ(円形のカットに便利)

- ピンバイス(穴あけ用)

- マスキングテープ

- カラースプレー(ポリカボディ用)

- 中性洗剤(ポリカボディの洗浄用)

また、レベルアップした提灯を作るなら、以下のようなオプションパーツも検討すると良いでしょう。

応用パーツ:

- カーボンプレート(軽量高強度化)

- アルミスペーサー(高さ調整用)

- 各種スリムマスダンパー(重量調整用)

- ゴム管(振動吸収用)

- トラスビス(リフター用)

材料選びで重要なのは、使用するシャーシとボディの特性に合わせること。例えば、MS(モーターサイドワンダー)シャーシとVZ(バーティカルズームシャーシ)シャーシでは最適な提灯構造が異なります。

一般的に初心者の場合は、まずは基本パーツだけで挑戦し、徐々に自分の走行スタイルや好みに合わせてカスタマイズしていくのがおすすめです。

提灯用ボディの切り抜き加工と色入れの詳細手順

提灯用のボディを準備するには、ポリカボディの場合、まず切り抜き加工から始めます。以下に詳細な手順を説明します。

Step 1: ボディの洗浄

ポリカボディは金型から成形される際、離型剤という物質が使われています。これが残っていると塗装が上手く定着しないため、まずは中性洗剤でしっかり洗浄しましょう。洗浄後は完全に乾かしてください。

Step 2: ラインに沿った切り抜き

ボディをラインに沿って切り取ります。一般的なハサミでも可能ですが、曲線部分のカットには「曲線バサミ」が非常に便利です。価格も1,000円以内で購入できるので、ボディ加工に頻繁に取り組む予定ならぜひ検討してください。

切り抜く際の注意点として、ボディの左右に長いスペースがある場合、それらは後でリフター部分に利用できるため、捨てずに取っておくと良いでしょう。

Step 3: 色入れのためのマスキング

塗り分けたい場合は、マスキングテープを使って塗装する部分とそうでない部分を区別します。キットに付属するステッカーを使ってマスキングの形を決めると、オリジナルデザインが作りやすくなります。

Step 4: 塗装

ポリカボディは裏面から塗装するのがポイントです。まずは薄く何回かに分けてスプレーを吹きかけます。いきなり大量に吹きかけると塗料が溜まってしまう恐れがあるので注意しましょう。

複数色で塗り分ける場合は、メイン色を塗った後にマスキングテープを剥がし、次の色を入れていきます。キャノピー(窓)部分は通常色を入れないため、マスキングを維持したままにしておくといいでしょう。

Step 5: 仕上げ

全ての塗装が完了したら、保護フィルムを剥がして完成です。塗装面に指紋が付かないように注意しましょう。

プラボディを使用する場合は、既に色が付いているため塗装の必要はありませんが、軽量化のために不要な部分を「肉抜き」することがあります。この場合、カットラインの内側にピンバイスや電動ドリルで穴を開け、ニッパーでカットした後、平ヤスリでバリを取り除いて仕上げます。

ボディの選択と加工は、提灯の性能に大きく影響するため、自分のレーススタイルに合わせて最適なものを選びましょう。

マスダンパーの取り付け位置とミニ四駆提灯ボディ付け方のコツ

提灯の核心部分とも言えるマスダンパーの取り付け位置と、ボディの付け方について詳しく見ていきましょう。

マスダンパーの基本

マスダンパーは重りとして機能し、提灯の制振効果を生み出す重要なパーツです。一般的には円筒形のマスダンパー(約8.5g)を使用します。人によってはさらにアジャスト形(約5g)やボウル形(約6.9g)を追加することもあります。

マスダンパーの取り付け位置は、提灯の性能に直結します。基本的には提灯の桁の後方部分、できるだけ低い位置に設置するのがポイントです。こうすることで、ジャンプ時と着地時のボディの動きが最適化されます。

マスダンパーの重さは、通常は4g程度のものから始めるのが良いでしょう。あまり重たいものは不要で、マシン全体のバランスを見ながら調整することが大切です。

ボディの取り付け方

提灯にボディを取り付ける際は、以下の手順で行うと失敗が少なくなります:

- まず提灯機構のビスを立てておきます。

- ボディを乗せる位置を大体合わせて、印をつけます。

- 片側だけ先に穴を開け、縁をきれいに整えます。

- 次に、もう片側も合わせて穴を開けます(左右のズレを防ぐため、片側ずつ行うことが重要)。

- ボディと提灯の固定には、ゴム管をカットしたものを使うことで、振動の吸収効果も得られます。

取り付け時の重要ポイント

- 提灯の角度が90°になるように微調整しながらビス固定するのがコツです。

- ホイールとの隙間確保は非常に重要です。隙間が不足すると、提灯が上手く機能せず、ホイールに無駄な抵抗が加わりマシンが劇的に遅くなる可能性があります。

- 地上高にも注意が必要です。ミニ四駆は重心を低くした方が良いため、公式ルールの「最低地上高1ミリ以上」を守りながら、できるだけ低い位置に調整しましょう。

特にプラボディを使用する場合、ボディそのものに強度があるため、連結部さえ確保できれば桁は最小限で構いません。これにより、ポリカボディの提灯と同等かそれ以下の重量に抑えることも可能です。

実験によると、マスダンを使わず提灯として制振を発揮しうるボディと提灯ユニットの合計最低重量は9〜10gからであることが分かっています。モーターのパワーが上がるほど、この最低重量も微増する傾向があります。

MSシャーシ向けミニ四駆提灯作り方の詳細ステップ

MSシャーシ(モーターサイドワンダーシャーシ)は、モーターを横向きに配置した人気のシャーシです。このシャーシに適した提灯の作り方を詳細に解説します。

Step 1: MSシャーシの構造確認

MSシャーシは前後のギアボックスとセンターシャーシで構成されています。提灯取り付けの際は、この特性を活かした作り方が効果的です。

Step 2: 提灯支柱の作成

MSシャーシ用の提灯支柱を作るには、FRPプレートを使います。

- FRPリヤローラーステーとFRPマルチ補強プレートを用意します。

- これらのプレートを90度に組み合わせるように、ビスとナットで固定します。

- 加工は一切せず、単にビスとナットで組み立てるだけでOKです。ただし、各部がグラグラしないようにしっかりとビス固定してください。

- シャーシに取り付ける際、支柱が90°になるように調整することがポイントです。

Step 3: シャーシへの取り付け

MSシャーシに提灯を取り付ける際のステップです:

- フロントモーターのマシンでない場合は、プレートの加工が必要になります。

- サイドバンパーが邪魔になる場合は、適切にカットします。電動工具でもニッパーでも可能ですが、ニッパーの場合は端から少しずつカットすることで、シャーシに無理な力がかからないようにします。

- 提灯の根元部分を作ります。バンパーを基本とし、スライドダンパーのバネを左右両方に使用します。

Step 4: 提灯の完成

- 根元部分ができたら、提灯本体を取り付けます。

- ボールスタビキャップは、バネが半分くらいになるまでネジ込みます。あらかじめビスで貫通させておくと使いやすいです。

- ホイール選びにも注意が必要です。提灯とホイールの間に十分な隙間を確保しないと、提灯が機能しなかったり、ホイールに抵抗が加わって遅くなったりします。

- 地上高の調整も重要です。最低地上高1mmのルールを守りながら、できるだけ低く設定します。

応用テクニック: MSフレキ

上級者向けには「MSフレキ」と呼ばれる改造テクニックがあります。これはセンターモーターで3分割されたMSシャーシを使い、前後のギアボックスを独立可動させることでサスペンションのような機能を持たせる方法です。

- 前後ギアボックスを軸受けの後ろあたりでカット(タミヤの薄刃クラフトのこが推奨)

- 前後ギアボックスをカットしたパーツに、スーパーXシャーシ・FRPリヤローラーステーでストッパーを製作

- 「樽バネ」と呼ばれるバネを使用し、ギアボックス下側にはバネを受ける段落ち加工を施す

このMSフレキは、ジャパンカップの上位入賞マシンも採用する最強の改造と言われていますが、工作の難易度は非常に高いため、経験を積んでから挑戦するのがおすすめです。

VZシャーシに適したミニ四駆提灯作り方のポイント

VZシャーシ(バーティカルズームシャーシ)は、モーターを立てて搭載するタイプのシャーシで、MSシャーシとは異なる特性を持っています。VZシャーシに適した提灯の作り方を見ていきましょう。

VZシャーシの特徴と提灯設計のポイント

VZシャーシはコンパクトな設計で、モーターが立っているため重心が高くなりがちです。そのため、提灯設計では特に以下の点に注意が必要です:

- 軽量化を重視する(VZシャーシは元々重心が高いため)

- 提灯の取り付け位置と高さを最適化する

- スイッチ部分など、VZ特有の構造に対応した設計にする

VZシャーシ用提灯の作成手順

VZシャーシに適した提灯作りのステップは以下の通りです:

- スイッチ部周辺の加工:

VZシャーシの場合、スイッチ部付近に裏面から穴(φ2mm)を開けます。これがリフターとの接続点になります。 - ボディの取り付け:

提灯機構にボディを取り付ける際は、ビスを立てておき、ボディに穴を開けて固定します。穴は片側ずつ開けることで左右のズレを最小限に抑えられます。 - リフター機構の取り付け:

VZシャーシでは、リフター機構が特に効果的です。ポリカの端材(細長くカット)に穴を開け、シャーシ裏面からトラスビス、表面からはロックナットを使って固定します。 - 提灯本体の調整:

VZシャーシでは、提灯がふわっと浮き上がるような調整が効果的です。これにより、制振性が格段にアップします。ただし、この浮き上がりが悪さをする場合もあるため、脱着可能なネジ留め方式にしておくと便利です。

VZ用提灯の応用テクニック

VZシャーシの特性をさらに活かすための応用テクニックもあります:

- 段下げATスラダン:

VZシャーシのフロント周りに「段下げATスラダン」を搭載することで、立体コースでの安定性がさらに向上します。 - 1軸ATバンパー:

VZシャーシのリヤ周りには「1軸ATバンパー」を組み合わせると効果的です。これにより、リヤの安定性が高まります。 - キャッチャーダンパー:

提灯と組み合わせて「キャッチャーダンパー」を搭載すると、さらに姿勢制御が向上します。

VZシャーシ用の提灯は、MSシャーシ用と比べるとやや複雑な設計が必要ですが、完成すると立体セクションでの走行安定性が大幅に向上します。特にジャンプ後の着地での姿勢制御に優れ、高速走行でも安定したパフォーマンスを発揮します。

工数は多くて大変かもしれませんが、バランスの取れたカッコいいボディを作ることで、見た目も性能も満足できるマシンに仕上がるでしょう。

リフター機構を追加するとミニ四駆ボディ提灯の性能が向上する理由

提灯の性能をさらに高める「リフター機構」について詳しく見ていきましょう。リフターとは何か、どのような効果があるのか、そして作り方を解説します。

リフター機構とは

リフターとは、提灯機構がふわっと浮き上がるようにする追加パーツのことです。提灯の根元部分とシャーシの間に設置され、提灯全体を浮かせる効果があります。

リフターが提灯の性能を向上させる理由

リフター機構を追加することで、以下のような効果が得られます:

- 制振性の格段の向上:

通常の提灯では得られない「ふわっと浮く」動きによって、制振効果が劇的に向上します。ジャンプ後の着地時や不整地走行時の衝撃吸収性が高まります。 - 姿勢制御の微調整が可能:

リフターの高さや硬さを調整することで、マシンの姿勢制御を細かくセッティングできます。コースの特性に合わせた最適な調整が可能になるのです。 - 重心位置の最適化:

提灯全体が浮くことで、マシン全体の重心位置を調整しやすくなります。特に高速コーナリングでの安定性向上に寄与します。 - バウンド(跳ね返り)の抑制:

ジャンプ後の着地時に発生しがちなバウンド(跳ね返り)を効果的に抑制します。これにより、着地後すぐに安定した走行に戻れます。

リフター機構の作り方

基本的なリフター機構の作成手順は以下の通りです:

- ポリカボディの端材など、細長い素材を用意します。この素材がリフターの本体となります。

- VZシャーシの場合、スイッチ部付近に裏面から穴(φ2mm)を開けます。

- リフターに使うポリカの端材にも同様に穴を開けます。

- シャーシ裏面からトラスビス、表面からはロックナットを使って固定します。

リフター使用時の注意点

リフターは効果が高い反面、使い方によってはデメリットも生じる可能性があります:

- リフターにより提灯が浮き上がりすぎると、安定性が逆に損なわれる場合があります。そのため、脱着可能な構造にしておくと便利です。

- コースの特性によっては、リフターが不要または逆効果になる場合もあります。フラットな高速コースではリフターなし、起伏の多いテクニカルなコースではリフターありなど、使い分けることも一つの戦略です。

- リフターの硬さや高さは、マシン全体のバランスを見ながら調整する必要があります。

リフター機構は、提灯テクニックをさらに一歩進めた応用技術と言えます。基本的な提灯の動きを理解した上で導入すると、その効果を最大限に発揮できるでしょう。競技会での高い成績を目指すなら、ぜひマスターしたいテクニックの一つです。

まとめ:ミニ四駆ボディ提灯はレース攻略の強力な武器になる

最後に記事のポイントをまとめます。

- ミニ四駆ボディ提灯は、ボディを支点として上下に動かし、マシンの姿勢制御と衝撃吸収を行う重要なカスタム技術である

- 提灯のメカニズムは、前部を固定点として後部が上下に動き、マスダンパーの重さによる制振効果でシャーシの跳ねを抑制する

- プラボディとポリカボディはどちらも提灯加工が可能で、プラボディは強度が高く桁を簡略化できる一方、ポリカボディは軽量で加工が容易

- 提灯が必要な主な理由は、ジャンプ後の着地安定性向上であり、競技会の上位入賞者はほぼ全員が採用している

- 提灯作りの基本材料はFRPプレート、ビス、ロックナット、マスダンパー、バネなどであり、初心者でも30分程度で作れる

- ポリカボディの加工は、洗浄→切り抜き→マスキング→塗装という手順で行う

- マスダンパーの位置は提灯後方の低い位置が基本で、その重さは4g程度から始めるのが良い

- MSシャーシとVZシャーシでは提灯の最適な構造が異なり、それぞれの特性に合わせた設計が必要

- MSフレキは上級者向けの改造テクニックで、シャーシを3分割して前後のギアボックスを独立可動させる

- リフター機構は提灯を「ふわっと浮かせる」効果があり、制振性をさらに高める応用テクニック

- 提灯の取り付け時は、ホイールとの隙間確保と地上高の調整が重要なポイント

- ミニ四駆ボディ提灯は、見た目の華やかさと走行性能の向上を両立させる「一石二鳥」の改造である