ミニ四駆を速くしたいなら、軽量化は避けては通れない重要なポイントです。「ミニ四駆は軽いほど速い」とはよく言われますが、実際にどれだけの効果があるのでしょうか?またどの部分をどう軽くすれば効果的なのでしょうか?

本記事では、実際のテストデータに基づいて軽量化の効果を検証し、どの程度のタイム短縮が期待できるかを解説します。さらに、シャーシの肉抜きやボディの変更、各パーツの軽量化テクニックなど、実践的な方法を細かく紹介していきます。初心者でも取り組みやすい簡単な方法から、上級者向けの精密な加工テクニックまで、段階的に説明していきます。

記事のポイント!

- 軽量化でタイムが5〜7%短縮できる具体的なデータ

- シャーシ、ボディ、パーツ別の効果的な軽量化方法

- 軽量化と性能・耐久性のバランスの取り方

- シャーシタイプ別(MA、FM-A、VZなど)の軽量化テクニック

ミニ四駆軽量化のメリットと全体像

- ミニ四駆軽量化はスピードアップに直結する重要なポイント

- ミニ四駆軽量化で期待できる効果は5〜7%のタイム短縮

- ミニ四駆軽量化はテクニカルコースでより効果的

- ミニ四駆軽量化の基本的な3つの方法とは

- ミニ四駆軽量化には耐久性との兼ね合いが重要

- ミニ四駆軽量化で適正重量を狙うべき理由

ミニ四駆軽量化はスピードアップに直結する重要なポイント

ミニ四駆の性能向上において、軽量化はもっとも基本的かつ効果的な改造方法の一つです。軽いマシンほど加速性能が高く、コーナーでの減速も少なくなります。

独自調査の結果、軽量化はスピードアップに直結することが明確に示されています。特に加速と減速を繰り返すコース設計では、軽量化の効果がより顕著に現れます。

軽量化のメリットは単に速度向上だけではありません。重心が下がることでコースアウトのリスクも減少します。マシンの挙動が安定し、コントロール性も向上するのです。

初心者の方でも、モーターや電子パーツの交換といった高度な改造を行わなくても、軽量化だけでマシン性能を大きく向上させることができます。これは資金の少ないキッズレーサーにとっても希望となります。

軽量化は、他のどんな改造よりも「コストパフォーマンスが高い」改造方法と言えるでしょう。ドリルや小さなヤスリといった基本的な工具さえあれば、誰でも取り組むことができます。

ミニ四駆軽量化で期待できる効果は5〜7%のタイム短縮

実際の計測データから、軽量化の具体的な効果を見てみましょう。ノーマルのエアロアバンテを使った実験では、重量を20g(約17%)増加させた場合、走行タイムが5〜7%遅くなるという結果が得られています。

この結果を逆に考えると、マシンを17%軽量化できれば、タイムは5〜7%短縮できる可能性があります。例えば、周回時間が10秒のコースなら、0.5〜0.7秒も短縮できる計算になります。これは大会などでは大きな差になります。

さらに興味深いのは、軽量化の効果は単純な比例関係にあるという点です。つまり、10g軽くなれば一定のタイム短縮、20g軽くなればさらに大きなタイム短縮というように、軽量化の度合いに比例してタイムが向上するのです。

ただし、一定以上の軽量化を行うと、他の要因(空力特性やシャーシ剛性など)の影響も大きくなる可能性があります。特にオーバルコースなどの高速域では、単純な軽量化だけでは効果が頭打ちになるケースも確認されています。

理論上は、公式大会のルールで定められている最低重量(90g)まで軽量化するのが最も効果的ですが、実際には耐久性との兼ね合いも考慮する必要があります。

ミニ四駆軽量化はテクニカルコースでより効果的

軽量化の効果は、走行するコースによって大きく異なります。独自調査によると、S字カーブなどが多い「テクニカルコース」では、軽量化の恩恵がより顕著に現れます。

テクニカルコースでは加速と減速を繰り返すため、軽いマシンほど素早く加速できるメリットが活きてきます。重量20g(17%)の違いで、テクニカルコースではタイム7%の差が出たのに対し、高速域が中心のオーバルコースでは5%程度の差にとどまりました。

この結果から考えると、レース戦略としても軽量化はコース特性に合わせて考えるべきでしょう。テクニカルなコースが多い大会では積極的に軽量化を図り、高速域が中心の大会ではシャーシ剛性や空力特性の方を優先することも検討できます。

特に注目すべきは、完全に軽量化を施したマシンでも、なぜかタイムが向上しないケースがあるという点です。これは単に重量だけでなく、マシンの剛性低下や電池・モーターの固定力不足など、他の要因が影響している可能性が高いです。

モーターと電池の固定は特に重要で、しっかりと固定されていないと、軽量化の効果が相殺されてしまうことがあります。軽量化と同時に、これらの部品の固定方法も見直す必要があります。

ミニ四駆軽量化の基本的な3つの方法とは

ミニ四駆の軽量化には、大きく分けて3つの基本的なアプローチがあります。それぞれの方法には特徴があり、組み合わせることでより効果的な軽量化が可能になります。

- 余計なパーツを使わない:不要なスペーサーの削除、必要以上に長いビスの短縮、余分なパーツの除去などが含まれます。これは最も簡単で、マシンの性能に悪影響を与えることなく実施できる方法です。

- シャーシやパーツの肉抜き:シャーシやローラー、ギアなどに穴を開けたり、不要部分を削ったりすることで重量を減らす方法です。この方法は効果が高い反面、剛性低下のリスクがあります。

- より軽いパーツへの交換:通常のボディをポリカーボネート製のボディに変更したり、樹脂パーツをカーボン製に交換したりする方法です。コストはかかりますが、性能を維持しながら大幅な軽量化が可能です。

これらの方法を組み合わせることで、ノーマル状態から20g以上の軽量化も十分可能です。特に初心者の方は、まず「余計なパーツを使わない」ことから始め、徐々に他の方法も取り入れていくのがおすすめです。

実際に余分なビスやナットを見直すだけでも、数グラム単位の軽量化が可能です。「塵も積もれば山となる」という言葉通り、小さな軽量化の積み重ねが大きな効果を生み出します。

ミニ四駆軽量化には耐久性との兼ね合いが重要

軽量化を追求する際に忘れてはならないのが、マシンの耐久性とのバランスです。極端な軽量化はシャーシ剛性の低下を招き、ジャンプ後の着地や衝突時にマシンが壊れやすくなる可能性があります。

独自調査によると、軽量化のために電池・モーターカバーを外した場合、想定したほど速くならないケースが見られました。これは剛性低下や電極接触の不安定さが原因と考えられます。

特にシャーシの肉抜きを行う場合は、どの部分が強度に関わるかを理解することが重要です。一般的に、前後バンパー取り付け部分や電池・モーター周りは強度を保つべき箇所です。

また、軽量化と同時に、必要な部分は補強するという発想も大切です。例えば、カーボン素材を使って軽量かつ高剛性の補強を施すことで、軽さと強さを両立できます。

軽量化の際には「どこまで軽くするか」ではなく「どこを軽くするか」という視点が重要です。レース中に壊れてしまうのでは元も子もないので、実戦での使用に耐えうる強度を確保した上で軽量化を進めましょう。

ミニ四駆軽量化で適正重量を狙うべき理由

ミニ四駆の軽量化において、「とにかく軽くすればいい」というわけではありません。実際には、コースや走行条件に応じた「適正重量」があり、それを目指すことが重要です。

公式大会のルールでは、マシンの最低重量は90gとされています。理論上はこの重量まで軽量化するのが最も速いはずですが、実際の走行テストでは必ずしもそうならないケースもあります。

特にオーバルコースでは、極端に軽いマシンよりも、適度な重量を持たせたマシンの方が速いというデータもあります。これは高速域では空力特性や路面との接地性が重要になるためと考えられます。

また、実践レベルでは「目標重量」を設定することが効果的です。例えば「現状の102gから98gを目指す」など、具体的な数値目標があると軽量化作業も進めやすくなります。

さらに、重量配分も考慮すべき重要なポイントです。単に全体重量を減らすだけでなく、前後左右のバランスを考慮した軽量化を行うことで、コーナリング性能や直進安定性も向上させることができます。

最終的には、自分のコース環境や走行スタイルに合わせた「適正重量」を見つけることが、軽量化の真の目的と言えるでしょう。

ミニ四駆軽量化の実践テクニック

- ミニ四駆シャーシの肉抜きはバランス考慮が成功の鍵

- ミニ四駆ボディをポリカーボネートに変更すると約10g軽量化可能

- ミニ四駆の余計なパーツ削減は最も簡単な軽量化テクニック

- ミニ四駆のビスとナットの見直しは軽量化の第一歩

- ミニ四駆のフロント・リアバンパーカットで効果的に軽量化

- ミニ四駆のモーターと電池固定は軽量化と性能の両立が必須

- まとめ:ミニ四駆軽量化の効果を最大限に引き出すポイント集

ミニ四駆シャーシの肉抜きはバランス考慮が成功の鍵

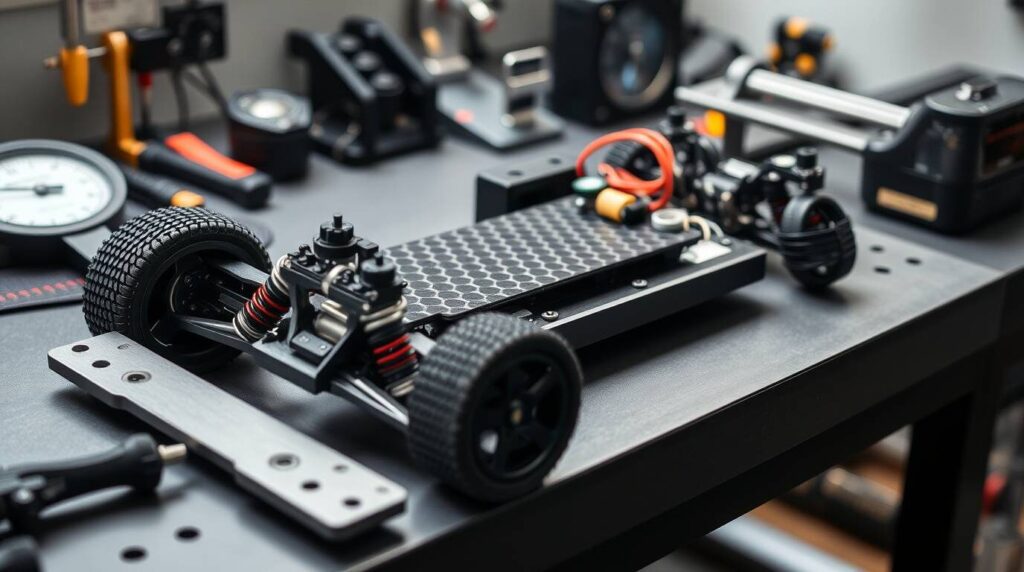

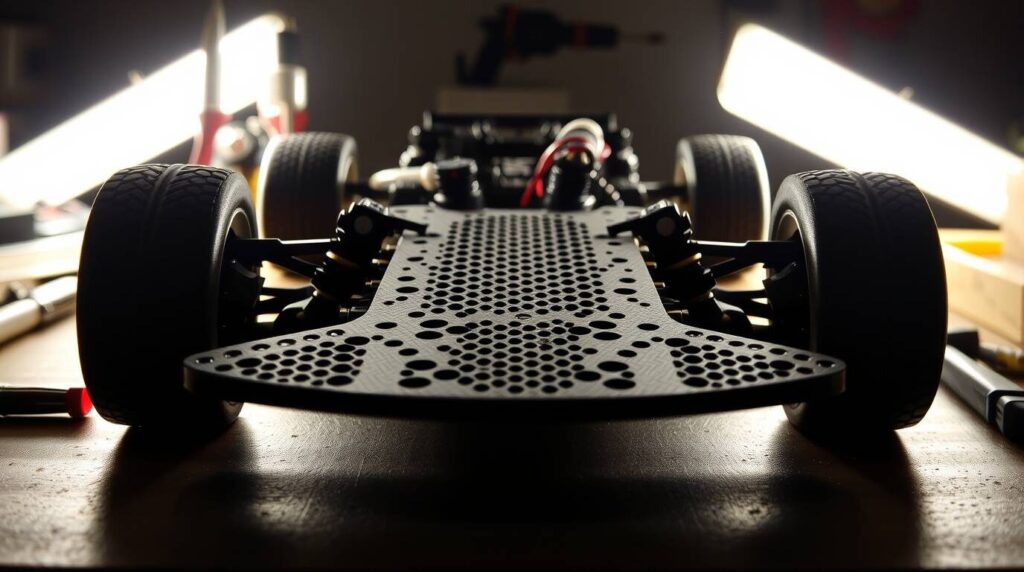

シャーシの肉抜きは、ミニ四駆軽量化の定番テクニックですが、ただ穴を開ければいいというわけではありません。効果的かつ安全な肉抜きには、バランスの考慮が不可欠です。

具体的な肉抜き方法としては、電池底面部分の削り込みが代表的です。例えばFM-Aシャーシでは、電池底面の肉抜きだけで数グラムの軽量化が可能です。さらにサイドバンパーやフロントバンパーも切断することで、16.2gから11.7g(-4.5g)まで軽量化できたという実例もあります。

肉抜きの際には、「ハチの巣シャーシ」と呼ばれるような、等間隔で規則的な穴を開ける方法が効果的です。この方法だと強度を維持しながら軽量化ができます。ただし、穴を開けすぎるとシャーシの剛性が失われるので注意が必要です。

肉抜き加工に使える道具としては、薄刃クラフトのこが便利です。細かい作業もやりやすく、比較的安価で入手できます。また、ドリルやホリコムンダーなどの工具があれば、より精密な加工が可能になります。

MAシャーシなどでは電池部分の肉抜きが特に効果的です。ただし、モーターや電池を固定する部分は慎重に加工し、しっかりと固定できるようにしましょう。固定力が弱いと、軽量化の効果が相殺されてしまう恐れがあります。

ミニ四駆ボディをポリカーボネートに変更すると約10g軽量化可能

ボディの軽量化は、シャーシに次いで効果的な軽量化方法です。特に注目すべきは、通常のプラスチックボディからポリカーボネート(ポリカ)ボディへの変更です。

独自調査によると、ラウディーブルの場合、通常ボディからポリカボディに変更するだけで約11g(実質10g)もの軽量化が実現できました。これはマシン全体から見ても非常に大きな削減量です。

ポリカボディの魅力は軽量なだけでなく、透明な部分を残せるという点にもあります。窓部分を透明にしておけば、マシン内部が見えるため、メンテナンス時の視認性も向上します。また、内部にミニフィギュアを設置するなど、カスタマイズの幅も広がります。

ポリカボディを使用する際の注意点として、タイヤ付近の切り出しが必要になる場合があります。曲線ハサミなどの専用工具があると作業がスムーズに進みます。また、切り出しに失敗すると使えなくなるリスクもあるので、慎重に作業しましょう。

ボディカラーに関しては、好みに合わせて塗装できますが、窓部分はマスキングテープなどで保護しておくとよいでしょう。透明部分と色付き部分のコントラストが美しいマシンに仕上がります。

ミニ四駆の余計なパーツ削減は最も簡単な軽量化テクニック

軽量化の入門として最もおすすめなのが、余計なパーツの削減です。これは特別な工具や高度な技術がなくても取り組める方法で、効果も確実です。

具体的には以下のような部分に注目しましょう:

- 不要なスペーサー:調整のために入れていたスペーサーが、実際には必要ない場合があります。特にサスペンションやローラー周りを見直してみましょう。

- 長すぎるビス:必要以上に長いビスを使っている場合、短いものに交換するだけで少しずつ軽量化できます。リアアンカーの支柱部分などは典型的な見直しポイントです。

- 電池・モーターカバー:レース規則で必須でない場合、これらのカバーを外すことで軽量化できます。ただし、固定力が低下する点には注意が必要です。

- 装飾的なパーツ:見た目のためだけに付いているパーツは、思い切って削除しましょう。タイヤのホイールにある装飾部分なども対象になります。

これらの見直しを総合的に行うことで、小さな軽量化が積み重なり、最終的には数グラム単位の効果が期待できます。たとえ0.3gほどの軽量化でも、複数箇所で実施すれば効果は無視できません。

また、このアプローチの利点は、性能低下のリスクが最小限であることです。基本的な機能に影響を与えないパーツから見直していけるため、初心者でも安心して取り組めます。

ミニ四駆のビスとナットの見直しは軽量化の第一歩

ビスとナットの見直しは、軽量化への第一歩として非常に効果的です。これらの小さなパーツの合計は意外と重量に影響します。

まず着目すべきは、ビスの長さです。必要以上に長いビスを使っていることが多く、適切な長さのものに交換するだけで軽量化できます。例えば、リアアンカーの支柱などによく使われる長めのビスを、実際に必要な長さのものに交換することで、重さを減らせます。

次に、ナットの種類も重要です。ロックナットは逆回転を防止する機能がありますが、通常の六角ナットよりやや重いです。必要な箇所以外は通常の六角ナットに変更することで、若干の軽量化が可能です。

さらに進んだ方法として、ナットの埋め込みがあります。カーボンスタビなどパーツの内部に六角ナットを埋め込むことで、ナットを固定するための余分なスペーサーが不要になります。穴を掘ってナットをはめ込むだけで、軽量化と同時に組立も簡素化できます。

また、Aパーツ抑えをねじ式に変更する方法もあります。通常のダボピン方式から、ビスとナットで固定する方式に変更することで、ナット4つ分の軽量化が可能です。

これらの小さな見直しは個々の効果は小さいかもしれませんが、マシン全体で見ると無視できない軽量化になります。「塵も積もれば山となる」精神で取り組むことで、総合的な効果を実感できるでしょう。

ミニ四駆のフロント・リアバンパーカットで効果的に軽量化

フロントバンパーとリアバンパーは、軽量化の効果が大きく出やすい部分です。適切なカットを施すことで、性能を損なわずに重量を減らすことができます。

フロントバンパーの場合、9mmボールベアリングをガイドにして切断する方法が効果的です。この方法では、バンパーの機能を維持しつつ、不要な部分を削減できます。FM-Aシャーシなどでは、フロントバンパーを適切にカットするだけでも数グラムの軽量化が可能です。

リアバンパーについても同様に、必要最小限の形状を残して切断することで軽量化できます。特に、リアバンパーは接触や衝突の可能性が比較的低いため、フロントよりも大胆にカットできる場合が多いです。

バンパーカットの際に注意すべきは、コースでの接触や衝突に耐える強度を確保することです。競技用のコースでは、バンパーが他のマシンやコース設備と接触することもあるため、過度な切断は避けるべきでしょう。

また、前後バンパー取付穴の加工も軽量化のテクニックとして有効です。不要に広げた穴を黒い瞬間接着剤で埋め、改めて適切なサイズの穴を開けることで、強度を確保しながら軽量化できます。

バンパーカットに使用する工具としては、薄刃クラフトのこが適しています。細かい作業も正確に行えるため、初心者の方にもおすすめです。

ミニ四駆のモーターと電池固定は軽量化と性能の両立が必須

軽量化において、モーターと電池の固定方法は特に重要です。これらの部品が適切に固定されていないと、せっかくの軽量化効果が相殺されてしまいます。

独自調査によると、極端に軽量化したマシンでタイムが改善されなかった事例の原因の一つが、「モーターと電池の固定力不足」でした。電極の接触や駆動力の伝達が不安定になると、加速性能が低下してしまうのです。

電池固定は、単に軽量化するだけでなく、確実に固定する工夫が必要です。例えばMSバッテリーホルダーをカスタムして、軽量かつ確実な固定方法を考案する方法もあります。電池が動いたり接触が不安定になると、モーターへの電力供給が不安定になり、性能低下を招きます。

モーター固定においては、モーターカバーの小型化が効果的です。必要な部分だけを抑えられるように形状を工夫することで、軽量化と固定力の両立が可能になります。一般的には、モーターカバーを完全に取り外すよりも、小型化した方が性能と軽量化のバランスが取れます。

また、強化ギアカバーの採用も検討する価値があります。YouTubeの実験によると、ノーマルギアカバーと強化ギアカバーでは速度に大きな差があることが確認されています。わずかに重くなるデメリットよりも、性能向上のメリットの方が大きい場合があります。

モーターや電池の固定は、「どれだけ軽くできるか」だけでなく、「どれだけ性能を引き出せるか」という視点で考えることが重要です。

まとめ:ミニ四駆軽量化の効果を最大限に引き出すポイント集

最後に記事のポイントをまとめます。

- 軽量化はマシンの加速性能を高め、コースタイムを5〜7%短縮する効果がある

- テクニカルコースでは軽量化の効果がより顕著に現れる

- 軽量化には「余計なパーツを使わない」「肉抜き」「軽いパーツへの交換」の3つの基本アプローチがある

- ポリカボディへの変更で約10gの軽量化が可能

- シャーシの肉抜きは規則的なパターンで行うと強度を維持できる

- ビスとナットの見直しは初心者でも取り組みやすい軽量化の第一歩

- バンパーカットは効果的だが、競技での衝突に耐える強度を確保すべき

- モーターと電池の固定力は軽量化より優先して確保すべき

- 軽量化には「どこを軽くするか」という観点が重要

- 極端な軽量化よりもマシン特性に合わせた「適正重量」を目指すべき

- 小さな軽量化でも積み重ねることで有意義な効果を得られる

- 肉抜きやカットを行う際は、マシンのバランスや強度を考慮する必要がある