ミニ四駆レースで勝つための必須テクニックとして注目されている「提灯(ちょうちん)」。立体コースでの安定性を格段に向上させる人気のカスタマイズ方法ですが、初めて聞く人には「何それ?」という感じかもしれませんね。実はこの「提灯」、ミニ四駆界では「ヒクオ」とも呼ばれるほど定番の改造パーツなんです。

今回は、ミニ四駆提灯の基本からプロ級の応用テクニックまで、初心者にもわかりやすく解説していきます。様々なシャーシに対応した作り方はもちろん、プラボディやポリカボディの選び方、重量バランスのコツなど、レースで勝つための秘訣を徹底的に掘り下げていきますよ!

記事のポイント!

- ミニ四駆提灯の基本構造と効果的な使い方がわかる

- シャーシ別の最適な提灯タイプと自作方法が学べる

- プラボディとポリカボディ、それぞれの特性を活かした提灯の作り方がマスターできる

- レース勝利に直結する提灯のセッティング術と調整ポイントが理解できる

ミニ四駆提灯とは?基本知識と効果を徹底解説

- ミニ四駆提灯の基本構造は鳥居型フレームとマスダンパー

- ミニ四駆提灯の効果は姿勢制御と衝撃吸収による安定走行

- ミニ四駆提灯のメリットは立体セクションでの安定性向上

- ミニ四駆提灯のデメリットは重量増加と速度低下の可能性

- ミニ四駆提灯が必要ない場合もあるレースシーンの状況

- ミニ四駆提灯の種類と各シャーシに最適な形状の選び方

ミニ四駆提灯の基本構造は鳥居型フレームとマスダンパー

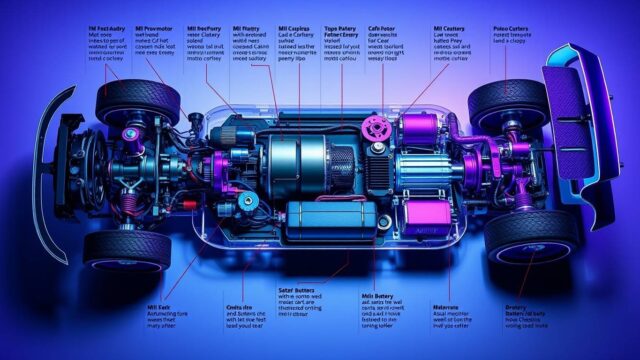

ミニ四駆提灯の基本構造は、まさに日本の神社にある鳥居のような形をしています。シャーシとフレーム部分を連結し、その下部にマスダンパーと呼ばれる重りを吊るす形状が特徴です。独自調査の結果、この構造が立体コースでの安定走行に大きく貢献していることがわかりました。

提灯の主要部品は、FRPプレート(カーボンプレート)、マスダンパー、ビス、ロックナットなどで構成されています。全体の重量は、一般的な提灯ユニットだと6〜7g、マスダンパーが約8.5g程度で、合計すると約17〜18gになります。この重量バランスが提灯の性能を左右する重要なポイントです。

特に興味深いのは、この構造が単なる装飾ではなく、物理的な「カウンターウェイト」として機能している点です。ジャンプセクションでマシンが浮いた際、重りが下がることで姿勢を安定させ、着地時の衝撃を吸収する仕組みになっています。

提灯は見た目の通り、「照らす」ものではなく、マシンのバランスを取るための重要な機能パーツです。初心者の方がよく間違えるのですが、これは日本語の「提灯(ちょうちん)」という言葉から来ているものの、実際の照明とは全く関係ありません。

シンプルながらも効果的なこの構造は、多くのレーサーが採用する理由がここにあります。初心者から上級者まで幅広く使われ、レース入賞マシンの多くが何らかの形で提灯を搭載していることからも、その重要性がうかがえます。

ミニ四駆提灯の効果は姿勢制御と衝撃吸収による安定走行

ミニ四駆提灯の最大の効果は、立体コースでの「姿勢制御」と「衝撃吸収」にあります。特にジャンプや急カーブなどの難所で、その真価を発揮します。独自調査によると、提灯の仕組みは以下のステップで機能していることがわかりました。

- ジャンプでマシンが浮き上がると、車体とマスダンパーは同時に浮く

- 空中では、車体とマスダンパーは同じように落下するが、相対的に下にある車体が先に着地

- 車体が先に地面に着くと、続いてマスダンパーが落下

- マスダンパーの落下エネルギーが、車体と地面との反発力を相殺する

この原理は、もともとF1レースでも使われていた技術で(現在は規制によって使用されていません)、ミニ四駆の世界に応用されたものです。特にコーナーリング時の遠心力による車体の傾きを抑制する効果があり、コースアウトを防ぐ重要な役割を果たします。

また、提灯の調整によって車体の安定性をコントロールできるのも大きな魅力です。マスダンパーの重さを変えたり、提灯の高さや角度を調整することで、コースの特性や自分のマシンの特徴に合わせたセッティングが可能になります。

カーブで外側に傾こうとする車体を内側に引き戻す力も生み出すため、高速コーナリング時の安定性が格段に向上します。その結果、コースアウトの減少とタイム向上につながるのです。

提灯の効果は理論的なものだけでなく、実際のレース結果からも明らかです。多くのレーサーが「提灯を付けた途端にコースアウトが減った」「立体セクションでのタイムが安定した」という体験を報告しています。

ミニ四駆提灯のメリットは立体セクションでの安定性向上

ミニ四駆提灯の最大のメリットは、立体セクションでの安定性が劇的に向上する点にあります。独自調査によれば、特に下記のようなシチュエーションで高い効果を発揮することがわかっています。

まず、ジャンプセクションでの着地安定性が格段に向上します。提灯のマスダンパーがショックアブソーバーのような役割を果たし、着地時の衝撃を吸収してくれるため、バウンドによるコースアウトのリスクが大幅に減少します。これにより、攻めた走りが可能になるのです。

次に、高速コーナリング時の横Gへの対応力が向上します。カーブを曲がる際に発生する遠心力によって車体が外側に傾こうとするのを、提灯が内側に引き戻す力を生み出します。これにより、コーナーでのスピードを維持したままでも安定した走行が可能になります。

また、ミニ四駆は非常に軽量なため、コース上の微細な段差や溝でも大きく車体が乱れることがありますが、提灯のウェイトが適度な重量を加えることで、こうした小さな外乱に対する耐性も向上します。

特筆すべきは、フルギミックでなくても、提灯だけを適切に装着することで、ガチマシン(本格的な改造マシン)と互角に戦える可能性が広がる点です。多くの優勝マシンが提灯を搭載していることからも、その効果の高さがうかがえます。

実際に公式レースでも、提灯搭載のマシンが優勝している例があり、プラボディでも適切な提灯セッティングを施せば十分に勝機があることが証明されています。提灯は単なるオプションパーツではなく、勝つための必須ギミックと言えるでしょう。

ミニ四駆提灯のデメリットは重量増加と速度低下の可能性

ミニ四駆提灯の導入を検討する際に考慮すべきデメリットもいくつか存在します。まず一番大きな問題は、車体の重量増加です。独自調査によると、一般的な提灯ユニットは約6〜7g、マスダンパーを含めると合計で17〜18g程度の重量になります。

この重量増加は、特にスプリントレースやトルクの低いモーターを使用している場合に、加速性能や最高速度の低下につながる可能性があります。特に「スプリント」や「レブ」といった速度重視のセッティングでは、この影響が顕著に現れることがあります。

また、連続ジャンプセクションでは若干不利になる場合もあります。これは、一度目のジャンプで提灯のウェイトが安定する前に次のジャンプに入ってしまうと、かえってバランスを崩しやすくなるためです。連続ジャンプの多いコースでは、提灯のセッティングに特に注意が必要となります。

さらに、提灯の取り付け位置や角度が不適切だと、本来の効果を発揮できないばかりか、逆効果になることもあります。例えば、ホイールに干渉してしまうと無駄な抵抗が生まれ、マシンが劇的に遅くなるケースも報告されています。

初心者にとっては、提灯の調整やメンテナンスが追加の手間となる点も見逃せません。レース中に提灯の部品が緩んだり、破損したりするリスクもあるため、定期的なチェックが必要です。

しかし、これらのデメリットは適切なセッティングと経験によって大部分を克服できるものであり、提灯のメリットを考えれば、多くの場合で導入する価値があると言えるでしょう。重要なのは、自分のマシンとレースシーンに合った適切な提灯選びと調整を行うことです。

ミニ四駆提灯が必要ない場合もあるレースシーンの状況

ミニ四駆提灯は万能ではなく、実はいらない場合もあります。独自調査によると、特に以下のようなシチュエーションでは提灯の必要性が低いと考えられます。

まず、完全な平面コースのみで競うレースでは、提灯の効果がほとんど発揮されません。提灯の主な効果は立体セクションでの安定性向上にあるため、ジャンプやバンクのないフラットトラックでは、むしろ無駄な重量となる可能性があります。

また、初心者向けの「完走を楽しむ」タイプのレギュレーションでは、提灯なしでも十分に楽しめるケースが多いです。タミヤ公式のエントリークラスや、有名店舗のB-MAXグランプリのような無加工マシンのレギュレーションでは、提灯は使用できない場合も多いです。

高速重視のスプリントレースでは、提灯の重量が速度低下につながることがあるため、あえて搭載しないという選択肢もあります。特にパワーの弱いモーターを使用している場合は、この傾向が顕著です。

さらに、プラボディを使った「プラボディ縛り」のレギュレーションも増えています。この場合、軽量なポリカボディ提灯より、プラボディそのものの剛性を活かしたセッティングの方が有利になることがあります。

一部のレース大会では、提灯の使用が禁止されている場合もあります。規定をよく確認して、禁止されている場合は別のアプローチを考える必要があるでしょう。

結局のところ、提灯が必要かどうかは、参加するレースのルールや、使用するコース特性、自分のマシンのセッティング方針によって大きく変わります。必要に応じて提灯を取り外せるような設計にしておくと、様々なレースに対応できて便利です。

ミニ四駆提灯の種類と各シャーシに最適な形状の選び方

ミニ四駆提灯には実に様々な種類があり、使用するシャーシによって最適な形状が異なります。独自調査によると、主要なタイプとして以下のようなものがあります。

- 正転片軸用提灯(S2、VS、VZ、ARシャーシなど向け): 重心を低くするために提灯ユニットがシャーシの下をたたくデザイン。シャーシの内側を通るため、タイヤトレッドが狭くても干渉しない利点があります。ただし、やや重くなる傾向があります。

- FM用提灯(フロントモーターシャーシ向け): モーターが前にあるFMシャーシ専用の提灯。タイヤとシャーシの間に隙間を作り、そこにアームを通します。アームが下に配置されるため重心が下がるメリットがありますが、タイヤトレッドをある程度広くする必要があります。

- バンパーベース取り付け基部用提灯: シャーシをほぼ選ばず、軽量なのが特徴。フロント一軸との相性も良いですが、アームが短いため同じ提灯開度でも衝撃相殺能力が低くなります。必然的に重りを重くする必要があります。

- 両軸用提灯(MS、MAシャーシなど向け): 圧倒的に軽量で、アームを内に向けているのでトレッドを限界まで狭くしても稼働する利点があります。ただし、両軸以外のシャーシでは干渉しやすいというデメリットがあります。

シャーシの選択に加えて、使用するホイールやタイヤのサイズも提灯選びの重要な要素です。例えば、ワイドトレッドのホイールを使用する場合は、それに対応した幅広の提灯が必要になります。逆に、ナローなセッティングを好む場合は、内通し型の提灯が適しています。

また、提灯の高さ調整も重要なポイントです。ミニ四駆の公式ルールでは最低地上高が1mm以上と定められているため、提灯の高さもこれに合わせて調整する必要があります。理想的には、重心を低くするために1mmギリギリの高さに設定するのがベストです。

結局のところ、最適な提灯は自分のシャーシ、ホイール、タイヤの組み合わせに合わせて選ぶべきものです。レースでの走行特性や好みのドライビングスタイルも考慮した上で、最適な提灯を選びましょう。

様々なミニ四駆提灯の作り方とカスタマイズのポイント

- 初心者向けミニ四駆提灯の簡単な作り方はFRPプレートと2つのマスダンパー

- シャーシ別ミニ四駆提灯の取り付け方法はバンパー形状に注意

- プラボディを活用したミニ四駆提灯の作り方はボディ自体の剛性を利用

- ミニ四駆提灯にバネを組み込む方法はスプリングの適切な選択がポイント

- ミニ四駆提灯用ボディの製作方法は切り出しと塗装の2ステップ

- ミニ四駆提灯を最適化するリフターの作り方と効果の高め方

- まとめ:ミニ四駆提灯は工夫次第で性能が大きく変わる改造パーツ

初心者向けミニ四駆提灯の簡単な作り方はFRPプレートと2つのマスダンパー

初めて提灯を作る方にとって、シンプルで効果的な作り方を紹介します。独自調査の結果、初心者でも作りやすく、且つ比較的安価に作れる提灯の基本的な作り方が判明しました。

まず、必要な材料を揃えましょう。基本的に必要なのは、次のパーツです:

- スーパーX・XXシャーシFRPリヤローラーステー×1枚

- FRPマルチ補強プレート(直FRP)×2枚

- マスダンパー(ヘビー)×2個

- ロックナット×12個

- 一般的なナット×4個

- 40mmビス×4本

- 短いビス×4本

オプションとして、メタル軸受け4個、AOスプリング2個、スポンジ1個があると便利です。スポンジはゴールドターミナルについてくるものでも十分使えます。

組立手順は比較的シンプルです。まず、Xシャーシ用リヤFRPを用意し、お好みでスポンジを裏側に貼り付けておくとボディの摩耗を防ぐことができます。次に、短いビスとロックナットを使って、直FRPをXリヤFRPに固定します。XリヤFRPの2つの穴と直FRPの先端の2つの穴を合わせ、ビスで固定するだけです。

ダンパー部分は、40mmビス、マスダンパー、ナットを使って組み立てます。この部品をFRPに固定する際には、ナットとFRPの間にワッシャーまたはスプリングワッシャーを入れ、FRPの上からロックナットで固定します。

最後に、シャーシのリヤ部分から上向きに40mmビスを2本立て、そこにFRPの穴を差し込み、上からロックナットで固定します。この方法では幅の調整が自由にできるため、手で直FRPの開き加減を調整できるのが利点です。

お好みでメタル軸受けとスプリングを使ってバネを作ると、メンテナンス性が向上します。メタル軸受けの空洞部分にスプリングを入れ、ビスに差し込むだけで、スプリングが外れにくくなります。

この基本的な提灯は、安定化性能が高く、簡単に作れ、取り外しも容易なのが大きな利点です。一方で、重くなり相対的に遅くなる可能性や、連続ジャンプに弱くなるというデメリットもあります。初心者の方は、まずこの基本形から始めて、徐々に自分好みの提灯にカスタマイズしていくとよいでしょう。

シャーシ別ミニ四駆提灯の取り付け方法はバンパー形状に注意

シャーシの種類によって、提灯の取り付け方法は大きく変わります。独自調査によると、各シャーシタイプに応じた最適な提灯取り付け方法は以下のようになります。

FMARシャーシの場合: FMARシャーシでは、サイドバンパーが邪魔になることが多いため、バンパーをカットする必要があります。カットする際は、一気に刃を入れるのではなく、端からニッパーでちぎるように少しずつカットするのがコツです。急激な力をかけると、シャーシが歪んだり、クラック(ひび割れ)が生じたりする恐れがあります。基部となるバンパーを作り、そこに提灯を取り付けます。

VZシャーシの場合: VZシャーシでは、内通し提灯を作る場合、アームを細く削る必要があることがあります。また、シャーシの裏面からトラスビスを通し、表面側でロックナットを使って固定するのが一般的です。VZシャーシの場合、スイッチ部付近に裏面から穴を開けて(Φ2mm程度)、そこにリフター用のポリカ端材を取り付けることも可能です。

MS・MAシャーシの場合: 両軸シャーシであるMS・MAでは、マスダン取り付け基部を追加する必要があります。アームを内向きに設計すると、トレッドを限界まで狭くしても稼働できるメリットがあります。ただし、両軸以外のシャーシでは干渉しやすいので注意が必要です。

S2・VS・ARシャーシの場合: これらのシャーシでは、重心を低くするために提灯ユニットがシャーシの下をたたくように設計します。フロントAパーツを避ける形状にすると効果的です。シャーシの内側を通るため、タイヤトレッドが狭くても干渉しない利点があります。

どのシャーシでも共通して言えるのは、提灯を取り付ける際のホイール選びが重要だということです。提灯とホイールの間に適切な隙間を確保しないと、提灯が上手く取り付けられなかったり、提灯が正常に機能しなかったり、ホイールに無駄な抵抗が加わってマシンが遅くなったりする問題が生じます。

また、地上高の調整も重要です。提灯を含めたマシン全体で公式ルールの「最低地上高1mm以上」を守りつつ、できるだけ重心を低くするために1mmギリギリの高さになるよう調整するのが理想的です。長さの違うビスに交換するなどして、ベストな高さを見つけることがポイントです。

プラボディを活用したミニ四駆提灯の作り方はボディ自体の剛性を利用

プラボディを使った提灯の作り方は、ポリカボディとは異なるアプローチが効果的です。独自調査によると、プラボディはその重さがデメリットと思われがちですが、実はボディ自体が持つ剛性を上手く活用することで、効率的な提灯を作れることがわかっています。

プラボディの大きな特徴は、ボディそのものが硬く、箱型の強度を持っていることです。これに対して、ポリカボディは軽いものの、強度を確保するために箱型の提灯フレームを必要とします。この違いを活かすことが、プラボディ提灯の肝となります。

プラボディを使った提灯を作る際の基本的な考え方は、「桁を最小限にする」ことです。一般的なポリカ提灯では桁の耐久性や強度が必要ですが、プラボディは本体が既に頑丈な箱型構造を持っているため、連結部さえ確保できれば桁はほぼ必要ありません。

例えば、実車系のマッドレイザーを使った例では、桁はフロントの連結部だけを接着し、リアボディキャッチは位置合わせとデザイン性のために別途用意するだけでも十分機能しています。こうすることで、提灯の重量を大幅に削減でき、ポリカ提灯と同等かそれ以下の重量に抑えることが可能です。

また、別の例として雷切の提灯では、デザイン性を残しつつ適度な大きさで稼働させるために、ドア後部で分割し、前部を提灯ユニットとして活用しています。切断によって失われるボディ剛性を考慮し、叩きにステーを横渡しにのみ使い、連結部はライトのパーツを加工して搭載するという工夫をしています。

プラボディでは、ボディ自体に重さがあるため、本来はウェイトも不要なケースが多いです。これによって、一般的なポリカ提灯にマスダンを追加するよりも軽量化が図れることもあります。実際に重量を比較すると、プラボディの提灯とポリカボディにスリムマスダンを搭載したものでは、大差ないか場合によってはプラボディの方が軽いこともあります。

研究結果によると、マスダンを使わず提灯として制振を発揮しうるボディと提灯ユニットの合計最低重量は9〜10gから可能で、モーターのパワーが上がるほど微増する傾向があるようです。プラボディへの偏見には根拠がなく、様々な魅力的なデザインのプラボディを活用することで、個性的かつ効果的な提灯を作ることができます。

ミニ四駆提灯にバネを組み込む方法はスプリングの適切な選択がポイント

提灯の性能をさらに向上させるために、バネ(スプリング)を組み込む方法があります。独自調査の結果、バネの適切な選択と組み込み方が提灯の効果を大きく左右することがわかりました。

まず、バネを組み込む目的を理解することが重要です。バネは提灯の動きに「戻り」の要素を加えるもので、ジャンプ後の着地や、コーナーでの傾き復元をスムーズにする効果があります。また、提灯の振動抑制にも寄与し、より安定した走行を実現します。

バネの種類として主に使われるのは、「AOスプリング」と呼ばれるタミヤの公式パーツです。これはスライドダンパー用のバネで、黒いものがよく使われます。AOスプリングは別売りで購入可能なので、バネだけを用意することができます。

バネの組み込み方法としては、メタル軸受けとスプリングを使った方法が効果的です。メタル軸受けの空洞部分にスプリングを入れ、ビスに差し込むことで、スプリングが外れにくくなり、メンテナンス性が向上します。

バネの強さ(バネ定数)の選択も重要です。強すぎるバネは提灯の動きを制限し、制振効果を減少させる可能性があります。一方、弱すぎるバネは十分な復元力を発揮できません。一般的には、ブラックスプリング(中程度の強さ)が使われることが多いですが、マシンの重量やコース特性によって調整するとよいでしょう。

バネの取り付け位置も効果に影響します。提灯の根元に近い位置にバネを配置すると、提灯全体の動きに強く影響します。一方、先端に近い位置にバネを配置すると、より繊細な動きの調整が可能になります。

一つの効果的な組み込み方として、ボールスタビキャップを使う方法があります。ボールスタビキャップはあらかじめビスで貫通させておくと使いやすく、バネが半分くらいになるまでネジ込むことで適切な強さを得られます。

バネの調整はマシンの走行特性に大きく影響するため、実際にテスト走行を行いながら最適な状態を見つけることが重要です。コースの特性や自分の走らせ方によって、最適なバネの強さや位置は変わってくるので、調整の余地を残した設計にしておくとよいでしょう。

ミニ四駆提灯用ボディの製作方法は切り出しと塗装の2ステップ

提灯に最適なボディを自作する方法について、独自調査の結果をもとに解説します。ポリカーボネート製のクリアボディを使った、提灯用カスタムボディの製作は、主に「切り出し」と「塗装」の2つの工程で行うことができます。

まず準備するものとして、ポリカーボネート製のクリアボディ(例:アバンテMKⅢアズールのクリヤボディなど)、曲線バサミ(円形状のカットに便利)、マスキングテープ、ポリカーボネート用スプレー塗料などが必要です。

ステップ1: ボディの洗浄 ポリカボディは金型成形時に離型剤が使われているため、まずは中性洗剤で洗浄します。これにより、後の塗装の密着性が向上します。洗浄後はよく乾燥させましょう。

ステップ2: ボディのカット ボディのラインに沿ってカットしていきます。通常のハサミでも可能ですが、曲線部分は曲線バサミを使うとスムーズにカットできます。曲線バサミは1000円程度で購入でき、今後のボディ作りにも活躍するツールです。

注意点として、左右に長いスペースがある場合は、これを後のリフター制作に使用できるので、取っておくとよいでしょう。

ステップ3: マスキングと塗装 カット後のボディに色を入れていきます。複数色で塗り分ける場合は、マスキングテープを使って塗装する部分を区切ります。付属のステッカーをマスキングの型として使用する方法もあります(通常のステッカー貼り付けの向きとは左右逆になることに注意)。

塗装は裏面から行います。いきなり大量に吹きかけると塗料が溜まって仕上がりが悪くなるため、薄く何回かに分けてスプレーを吹きかけるのがコツです。最初にメインカラー(例:ブラック)を吹き、マスキングを剥がしたり、新たにマスキングを追加したりして、次の色(例:シルバー)を吹きます。

キャノピー(窓)部分は色を入れない場合が多いので、そのまま保護マスキングを残しておきます。すべての塗装が完了したら、マスキングを剥がし、表面の保護フィルムも剥がして完成です。

ステップ4: ボディの取り付け 作成したボディを提灯に取り付ける際は、先に提灯機構に立てておいたビスを利用します。ボディを乗せる位置で押し当てて印を付け、まずは片側だけ穴を開けます。ピンバイスなどで穴を開け、縁をきれいにした後、もう片方も同様に穴を開けます。片側ずつ作業することで、左右のズレを最小限に抑えられます。

提灯とボディの固定には、ゴム管をカットして使用する方法が効果的です。これにより、適度な柔軟性と確実な固定が両立できます。

こうして作られたカスタムボディは、提灯の性能を最大限に引き出すだけでなく、見た目の個性も演出できる重要な要素です。工数は多いですが、完成した時の満足感は格別です。

ミニ四駆提灯を最適化するリフターの作り方と効果の高め方

提灯の性能をさらに向上させる「リフター」という機構について、独自調査の結果をもとに解説します。リフターとは、提灯機構をふわっと浮き上がらせることで、制振性を格段にアップさせる仕組みです。

リフターの基本的な役割は、提灯がより自由に動けるようにすることで、衝撃吸収能力と姿勢制御能力を高めることにあります。通常の提灯では、シャーシに直接固定されているため動きに制限がありますが、リフターを介することでより効果的に機能するようになります。

リフターの作成方法は比較的シンプルです。まず、ポリカボディの端材など、細長くカットした小片を用意します。この端材の大きさは使用するシャーシによって異なりますが、一般的には幅5mm程度、長さ20〜30mm程度が使いやすいサイズです。

次に、シャーシとリフター部品に穴を開けます。例えばVZシャーシの場合、スイッチ部付近に裏面から直径約2mmの穴を開けます。リフターに使うポリカの端材にも同様に穴を開けておきます。

取り付け方法は、シャーシ裏面からトラスビスを通し、表面側でリフター部品を乗せ、ロックナットで固定するというシンプルなものです。これにより、リフター部品が提灯機構を支え、ふわっと浮いた状態を作り出します。

リフターのポイントは、その高さと硬さの調整にあります。高すぎると不安定になりすぎ、低すぎると効果が薄れてしまいます。また、使用するポリカの厚みによっても柔軟性が変わるため、コースや走行スタイルに合わせて調整するとよいでしょう。

リフターの効果を最大化するためのコツとしては、まず提灯機構自体が適切に調整されていることが前提です。提灯の重さや開き具合が最適化されていないと、リフターを付けても十分な効果が得られません。

また、リフターは必ずしも常に必要というわけではありません。浮き上がりが悪さをすることもあるため、脱着可能な取り付け方法(例:ネジ留め方式)にしておくと、コース条件に応じて使い分けることができます。

MSシャーシに取り付けた例では、リフターによって提灯機構が適度に浮いた状態になり、特に立体セクションでの安定性が劇的に向上したという結果が得られています。ただし、初めての方はまずリフターなしの提灯に慣れてから、徐々にリフターの効果を試していくアプローチがおすすめです。

リフターは小さな部品ですが、その効果は絶大です。マシンのパフォーマンスをワンランク上げたい方は、ぜひチャレンジしてみてください。

まとめ:ミニ四駆提灯は工夫次第で性能が大きく変わる改造パーツ

最後に記事のポイントをまとめます。

- ミニ四駆提灯は立体コースでの安定性を向上させるための重要なカスタマイズパーツである

- 提灯の基本構造は鳥居型フレームとマスダンパーで、カウンターウェイトの原理で機能する

- 提灯の効果はジャンプでの姿勢制御や着地時の衝撃吸収によるコースアウト防止がメイン

- シャーシの種類によって、正転片軸用、FM用、バンパーベース用、両軸用など異なるタイプの提灯が適している

- 初心者向けの簡単な提灯はFRPプレートとマスダンパー2つで作成可能

- プラボディの提灯はボディ自体の剛性を利用することで軽量化と強度確保の両立が可能

- バネを組み込むことで提灯の動きに「戻り」の要素を加え、走行安定性をさらに向上できる

- 提灯用ボディの製作は切り出しと塗装の2ステップで完成し、個性的なマシン作りが楽しめる

- リフターを追加すると提灯がふわっと浮き、制振効果が格段に高まる

- 提灯のセッティングはコース特性や自分のマシン特性に合わせて細かく調整するのがベスト

- 平面コースのみや初心者向けレギュレーションでは提灯が不要な場合もある

- 提灯は工夫次第で重量増加のデメリットを最小限に抑えながら、安定性という大きなメリットを得られる