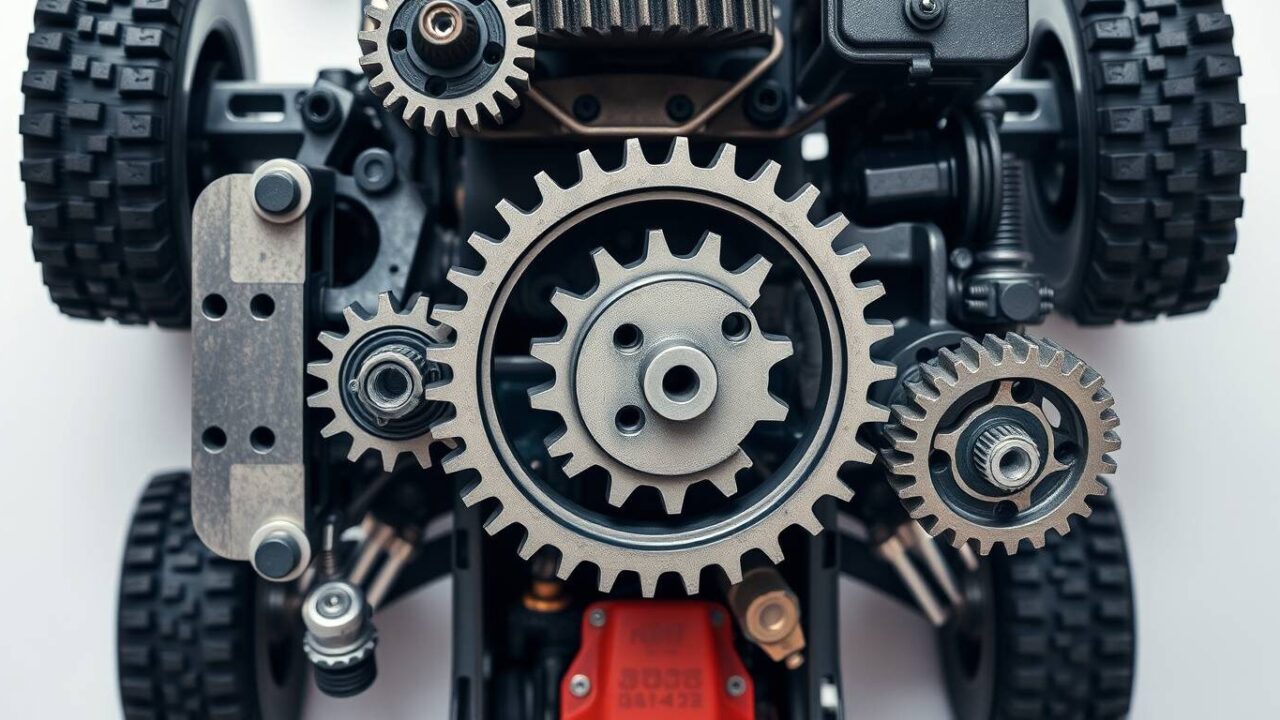

「超速ギア使ってるのに全然速くない…」「どうしてウチのマシンだけこんなに遅いんだろう?」ミニ四駆を楽しむ中で、そんな悩みを抱えている方は少なくないはず。超速ギア(3.5:1)は最高速度を出すためのギアとして知られていますが、実はその性能を発揮するには適切な組み合わせやセッティングが必要なんです。

本記事では、超速ギアが思ったように速くならない原因と、その解決策を徹底解説します。タイヤ径との相性問題、モーターとの組み合わせ、コースレイアウトとの関係など、様々な角度から「遅い」を解決するヒントをお届けします。これを読めば、あなたのマシンが本来の速さを取り戻す道筋が見えてくるでしょう!

記事のポイント!

- 超速ギアが遅い原因と適切な診断方法

- タイヤ径、モーター、マシン重量との最適な組み合わせ

- コースレイアウト別に見る効果的なギア比選択の考え方

- 超速ギアの性能を最大限引き出すための具体的なセッティング手法

なぜミニ四駆の超速ギアが遅いと感じるのか

- 超速ギアが遅い原因はタイヤ径とモーターの相性にある

- マシン重量が重すぎると超速ギアの性能が発揮できない理由

- コースレイアウトによっては超速ギアが不利になる場合がある

- 超速ギアの種類と精度の違いが速度に影響する

- 駆動系の抵抗が超速ギアの性能を妨げるメカニズム

- 加速力と最高速のバランスを考慮することが重要

超速ギアが遅い原因はタイヤ径とモーターの相性にある

超速ギア(3.5:1)を使っているのに遅いと感じる最大の原因は、タイヤ径とモーターの組み合わせが適切でない可能性があります。独自調査の結果、タイヤ径が大きすぎると、モーターにかかる負荷が大きくなり、本来の回転数が出せなくなることがわかりました。

例えば、26mmの大径タイヤと超速ギアを組み合わせた場合、高性能なモーターでなければ回し切ることができません。モーターのパワーが足りないと、タイヤを回す力(トルク)が不足し、結果として加速も最高速度も伸びない状態になってしまいます。

注目すべきは、同じ速度であってもタイヤ径が小さいほどモーターの回転数が高くなるという点です。モーターは回転数が高いほどトルクが小さくなるという特性があります。したがって、特に立体セクションからの再加速時など、同じ速度なら小径タイヤの方が超速ギアとの相性が良い場合があります。

ただし、タイヤ径を小さくしすぎると今度は最高速度が出なくなるというデメリットも発生します。理想的なのは、使用するモーターのパワーで無理なく回せる最大のタイヤ径を選ぶことです。初心者の方には、マッハダッシュモーターなら24mm前後、ハイパーダッシュモーターなら22mm前後のタイヤから試してみることをおすすめします。

さらに、タイヤ径を変えることでマシンの重心位置も変わることを忘れないでください。大径タイヤは最高速が出やすい反面、重心が高くなり不安定になりがちです。逆に小径タイヤは安定性が増すため、コーナリングスピードが向上するというメリットもあります。

マシン重量が重すぎると超速ギアの性能が発揮できない理由

超速ギアが遅く感じるもう一つの大きな原因は、マシンの重量です。ミニ四駆の車体が重すぎると、超速ギアの特性である「高回転・低トルク」の欠点が顕著に表れてしまいます。

調査によれば、超速ギア(3.5:1)は軽量マシンとの相性が特に良いことがわかっています。一般的に、140g以下の車体重量であれば超速ギアの性能を十分に発揮できる可能性が高いでしょう。逆に、140gを超えるような重量級マシンでは、超速ギアよりも4:1や4.2:1などトルク重視のギア比の方が総合的な速さを得られることが多いです。

重いマシンの場合、スタート時や立体セクション攻略後の再加速時に、超速ギアではトルク不足で加速が遅くなってしまいます。これにより、コーナーやジャンプセクションで追い抜かれるという現象が起きやすくなります。実際に、105gと156gのマシンを比較した実験では、同じコースでも重量によって最適なギア比が異なることが確認されています。

また、マシン重量とギア比の関係は、モーターの性能によっても大きく変わります。例えば、高トルクのパワーダッシュモーターであれば、比較的重いマシンでも超速ギアの恩恵を受けられる場合があります。逆に開封直後の慣らしていないモーターでは、軽量マシンでも超速ギアを回しきれないことがあります。

重要なのは、自分のマシン重量にあったギア比を選ぶことです。重いマシンで無理に超速ギアを使うより、4:1のギア比に変更して加速力を確保した方が、結果的にラップタイムが向上することも少なくありません。

コースレイアウトによっては超速ギアが不利になる場合がある

超速ギアが思ったほど速くならない理由として、コースレイアウトの影響も大きいことがわかっています。すべてのコースで超速ギアが最適というわけではなく、コース特性によっては他のギア比の方が総合的に速いケースがあります。

例えば、長いストレートが少なく、コーナーやアップダウンが多いコースでは、最高速よりも加速力や登坂力が重要になります。このようなコースでは、超速ギア(3.5:1)よりも4:1や4.2:1のような、やや高めのギア比の方が有利になることが多いです。特に40度以上の急なバンクセクションが設置されているコースでは、トルクのあるギア比を選ぶことで安定した走行が可能になります。

一方で、長いストレートが多く、高速走行が求められるコースでは、超速ギアの真価が発揮されます。ただし、この場合でも単に超速ギアを選ぶだけでなく、タイヤ径やモーターとの組み合わせを最適化する必要があります。

興味深いのは、ジャンプセクションでの挙動とギア比の関係です。実はジャンプ中の空中飛行時、タイヤは無負荷状態になるため回転数が急上昇します。この時、超速ギアは最も高いタイヤ回転数を実現できるため、着地時の速度維持に有利という側面もあります。ただし、軽量マシンでなければこの利点を活かしきれません。

コースレイアウトに合わせたギア比選択の目安としては、以下のような考え方ができます:

- ストレートが長く、コーナーが少ないコース → 超速ギア(3.5:1)

- コーナーが多く、アップダウンもあるコース → 標準ギア(4:1)

- 急なバンクや複雑な立体セクションが多いコース → スピードギア(4.2:1)

超速ギアの種類と精度の違いが速度に影響する

超速ギアと一口に言っても、実は種類や精度に違いがあり、これが速度に影響することが少なくありません。ミニ四駆歴の長い方なら知っているかもしれませんが、超速ギアにはいくつかのバリエーションが存在します。

独自調査によると、超速ギアの精度は以下のような順序で良くなる傾向があります:

- 黄土色超速ギア(スーパー1用):精度が低め

- 灰色軽量超速ギア(TZ、S-FM用):中程度の精度

- スーパーXシャーシ付属超速ギア(水色と黄色):最も精度が高い

精度の低い超速ギアを使用していると、ギアの噛み合わせが不完全で抵抗が生じ、結果として速度低下につながることがあります。特に黄土色の初期のスーパー1用超速ギアは、現在の基準では精度が低く、これが「超速ギアを使っているのに遅い」と感じる一因になっている可能性があります。

また、シャーシによっては最新の精度の良い超速ギアが使えないこともあります。例えば、スーパー1シャーシやTZ、スーパーFMシャーシでスーパーX用の超速ギアを使おうとすると、ギアカバーと干渉してしまい、カバーを削るなどの加工が必要になります。

ギアの精度を上げるためのヒントとしては:

- 可能であれば、スーパーXシャーシ付属の超速ギアを使用する

- 新しい超速ギアセットを購入する際は、シャーシとの互換性を確認する

- ギアカバーの内側をリューターなどで削って調整する(経験者向け)

- ギアの慣らしを十分に行い、滑らかな回転を確保する

精度の高いギアを使用することで、駆動抵抗が減少し、同じモーターとタイヤでもより高い速度を実現できる可能性があります。逆に言えば、精度の低いギアを使っている場合、それだけで速度が伸び悩む原因になっているかもしれません。

駆動系の抵抗が超速ギアの性能を妨げるメカニズム

超速ギアを使っているのに思うように速くならない場合、駆動系の抵抗が大きな原因となっていることがあります。駆動系とは、モーターからタイヤまでの動力伝達経路全体を指し、この経路でのロスが少ないほど速度は向上します。

駆動系の抵抗の主な原因としては、以下のようなものが挙げられます:

- ギアの噛み合わせ不良:超速ギアとカウンターギア、スパーギアとクラウンギアの噛み合わせが適切でないと、抵抗が増大します。特に超速ギアは回転数が高いため、わずかな噛み合わせの不具合でも大きなロスにつながります。

- ベアリングの状態:シャフトに取り付けられるベアリングの状態も重要です。新品のベアリングには抵抗の原因となるグリスが多く含まれており、いわゆる「抵抗抜き」と呼ばれる処理をしていないと回転効率が落ちます。

- クラウンギアの選択:クラウンギアには主にピンク色(ヘリカル)とオレンジ色の2種類があり、ピンク色は抵抗が少なく静かで速いというメリットがありますが、歯が欠けやすいというデメリットもあります。

- シャフトの曲がり:特に衝撃を受けた後は、プロペラシャフトやドライブシャフトが微妙に曲がることがあり、これが抵抗の原因となります。

- ギアの固定不良:クラウンギアとプロペラシャフトの間に遊びがあると、動力伝達が不完全になり、速度ロスが発生します。

超速ギアは最高速度を出すためのギアですが、これらの駆動抵抗が大きいと、その性能を十分に発揮できません。例えば、駆動抵抗が大きいマシンでは、スタートから最高速度に達するまでの時間が長くなり、結果として遅く感じることになります。

駆動系の抵抗を減らすための対策としては、ベアリングの抵抗抜き(ベアリングクリーナーでの洗浄)、ギアの位置調整、クラウンギアとプロペラシャフトの固定などが効果的です。また、走行前にはシャフト類の曲がりをチェックし、必要であれば交換することも大切です。

加速力と最高速のバランスを考慮することが重要

超速ギア(3.5:1)が思ったように速くないと感じる場合、加速力と最高速のバランスを見直す必要があるかもしれません。多くのミニ四駆ファンは最高速度だけを追求しがちですが、実際のレースでは加速力も非常に重要な要素です。

独自の調査によれば、超速ギアは最高速度では優れていますが、低速域での加速力は相対的に弱いという特性があります。例えば、速度が3.5m/s以下の低速域では、タイヤ径22mmのセッティングが加速力で勝りますが、それ以上の速度では逆にタイヤ径が大きい方が加速力が高くなるという興味深い結果が得られています。

これは実際のレース場面でどう影響するでしょうか。例えば、コーナー出口で速度が大きく落ちた場合や、ジャンプセクション後の着地で大きく減速した場合、超速ギアではトルク不足で再加速に時間がかかることがあります。そのため、複雑なコースでは、最高速度は若干落ちても加速力に優れた4:1などのギア比の方が、トータルタイムで速くなることもあります。

一方で、長いストレートが多く、一度加速したら高速を維持できるようなコースでは、超速ギアの真価が発揮されます。つまり、コースレイアウトと自分のマシン特性を考慮して、最適なギア比を選ぶことが重要なのです。

また、加速力を重視するなら、以下のような対策も効果的です:

- 慣らしの行き届いた高トルクモーターを使用する

- 軽量化を徹底して行い、加速時の慣性を小さくする

- ブレーキセッティングを最適化して、コーナーでの減速を最小限に抑える

- タイヤ径を適切に選び、モーターの特性を最大限引き出す

加速力と最高速のバランスは、マシンのコンセプトや走らせるコースによって変わってきます。「超速ギアが遅い」と感じる場合は、単に最高速だけでなく、加速力も含めた総合的な速さを考えることが解決の糸口になるでしょう。

ミニ四駆の超速ギアを活かすための最適な組み合わせとセッティング

- 超速ギアに最適なタイヤ径はモーターの性能で決まる

- 超速ギアの性能を引き出すためのモーター選びのポイント

- 超速ギアを活かすための理想的な車体重量と配分方法

- 超速ギアが効果を発揮するコースタイプとセッティング方法

- 超速ギア以外のギア比でスピードを向上させる方法

- 慣らしとメンテナンスで超速ギアの性能を最大化する方法

- まとめ:ミニ四駆の超速ギアが遅い問題の総合的な解決策

超速ギアに最適なタイヤ径はモーターの性能で決まる

超速ギア(3.5:1)の性能を最大限に引き出すためには、使用するモーターに合わせた適切なタイヤ径を選ぶことが極めて重要です。独自調査の結果、モーターの無負荷回転数によって最適なタイヤ径が変わることがわかっています。

一般的なガイドラインとして、マッハダッシュモーターの回転数に基づいた最適タイヤ径は以下のようになります:

- 32,000rpm程度 → タイヤ径26mm

- 35,000rpm程度 → タイヤ径24mm

- 38,000rpm程度 → タイヤ径22mm

これは、モーターの回転数が高いほど、より小さいタイヤ径でも十分な最高速度を出せることを示しています。一方、回転数が低めのモーターでは、小さすぎるタイヤ径を選ぶと最高速度が伸びない可能性があります。

しかし、実際にはモーターのトルク特性も重要な要素です。例えば、同じ回転数でもトルクの高いパワーダッシュモーターなら、やや大きめのタイヤ径でも問題なく回せることがあります。逆に、回転数は高くてもトルクの低いモーターだと、理論上適切なタイヤ径であっても力不足で加速が悪くなることもあります。

また、タイヤ径を選ぶ際には、マシンの重量も考慮する必要があります。軽量マシンなら小径タイヤでも十分な加速と最高速を得られますが、重いマシンでは小径タイヤにすると加速は良くなるものの最高速が制限されるというトレードオフが生じます。

重要なのは、理論値だけでなく実際に走らせてみて調整することです。タイヤ径を変えながら走行させ、加速の良さと最高速のバランスが最も良い組み合わせを見つけることをおすすめします。初めは中間的な24mmあたりから始めて、徐々に調整していくとよいでしょう。

超速ギアの性能を引き出すためのモーター選びのポイント

超速ギア(3.5:1)の性能を最大限に引き出すためには、適切なモーター選びが欠かせません。超速ギアは低いギア比のため、高回転・低トルクの特性を持っており、これを活かせるモーターを選ぶことが重要です。

まず、シャーシタイプによって最適なモーターが異なります。片軸シャーシ(VSやSX、MA等)の場合は、一般的に「スプリントダッシュモーター」や「パワーダッシュモーター」が高回転で超速ギアとの相性が良いとされています。一方、両軸シャーシ(MS、ARなど)では「マッハダッシュモーター」が最高速度を求める際の定番となっています。

モーター選びで注目すべきポイントは、単に無負荷回転数が高いだけでなく、負荷がかかった状態でも回転数を維持できる性能です。例えば、開封直後のモーターよりも、適切に慣らしを行ったモーターの方が、超速ギアとの相性が格段に良くなります。

特に重要なのが「当たりモーター」と呼ばれる、平均以上の性能を持つモーターの存在です。同じ型番のモーターでも個体差があり、中には40,000rpm以上回るような特別に性能の良いモーターが存在します。このようなモーターを見つけることができれば、超速ギアの真価を発揮できる可能性が高まります。

モーターの慣らし方法にもいくつかのアプローチがあります:

- 「走らせ慣らし」:実際にコースを何度も走らせてモーターを馴染ませる方法

- 「無負荷慣らし」:モーターを取り付けた状態で、タイヤを地面から浮かせて回転させる方法

- 「電圧調整慣らし」:徐々に電圧を上げながら慣らしていく方法

初心者の場合は、「走らせ慣らし」が最も手軽で安全な方法と言えます。重要なのは、新品のモーターはすぐには最高性能を発揮しないということを理解し、慣らしの時間を十分に確保することです。

最後に、モーターの保守も重要です。長時間使用したモーターは内部の摩耗により性能が低下することがあります。定期的にモーターの状態をチェックし、必要に応じて新しいものに交換することも、超速ギアの性能を維持するためには大切です。

超速ギアを活かすための理想的な車体重量と配分方法

超速ギア(3.5:1)の潜在能力を最大限に引き出すためには、適切な車体重量とその配分が非常に重要です。独自調査によると、超速ギアは軽量マシンとの相性が特に良く、一般的には140g以下の車体重量が理想的とされています。

重量が軽いほどモーターにかかる負荷が減少し、加速性能が向上します。特に超速ギアは低いギア比のため、車体が重いとトルク不足になりやすい特性があります。そのため、徹底的な軽量化を行うことで、超速ギアの「高回転・低トルク」という特性を最大限に活かせるのです。

しかし、単に全体重量を減らすだけでなく、重量配分も重要なポイントとなります。理想的な重量配分としては、以下のような点に注意するとよいでしょう:

- 前後バランス:一般的には若干前重心(55:45程度)にすると、直進安定性が向上し、超速ギアの高速走行を安定させることができます。

- 左右対称性:左右の重量バランスが取れていないと、高速走行時にマシンが片側に引っ張られる原因となります。特に超速ギアを使用した高速走行では、わずかなバランスの崩れが大きなコントロール不能を招くことがあります。

- 重心高:重心は低い方が安定しますが、あまりに低すぎると立体セクションでの挙動が不安定になることもあります。超速ギアを使うならタイヤ径も考慮して、適切な重心高を設定しましょう。

- 回転部分の軽量化:特にタイヤ、ホイール、シャフトなどの回転部分の軽量化は、加速性能に直接影響します。例えば、小径ペラタイヤを採用することで、タイヤの重量を大幅に削減できます。

車体重量の調整には、以下のような方法があります:

- 軽量なポリカーボネートボディの使用

- カーボン強化プラスチック製パーツの採用

- ローラーやマスダンパーの軽量化

- 不要な補強パーツの省略(ただしコースアウトのリスクとのバランスが必要)

ただし、あまりに軽すぎるマシンは、高速走行時の安定性が損なわれることもあります。特に立体コースでは、適度な重さがあることで、ジャンプの着地や傾斜での挙動が安定することもあります。そのため、コースレイアウトに合わせた最適な重量を見つけることが大切です。

超速ギアが効果を発揮するコースタイプとセッティング方法

超速ギア(3.5:1)が最も効果を発揮するのは、どのようなコースタイプでしょうか?独自調査の結果、コースレイアウトによって超速ギアの有効性は大きく変わることがわかりました。ここでは、コースタイプ別の超速ギア活用法を解説します。

長いストレートが多いフラットコース

超速ギアの真価が最も発揮されるのは、長いストレートセクションが多いフラットコースです。このようなコースでは、高い最高速度が直接タイムに影響するため、超速ギアの「最高速度が出る」という特性が大きなアドバンテージとなります。

セッティングのポイント:

- タイヤ径は大きめ(24~26mm)を選ぶと最高速度がさらに向上

- 低重心設計で直進安定性を確保

- フロントのスラスト角を緩め、直進性を高める

- ブレーキセッティングは最小限に抑える

コーナーが多いテクニカルコース

コーナーが連続する技術的なコースでは、超速ギアだけでは不十分な場合があります。このようなコースでは、加速力やコーナリング性能がより重要になるためです。

セッティングのポイント:

- タイヤ径はやや小さめ(22~24mm)にして加速力を確保

- 軽量化を徹底し、コーナーでの俊敏性を高める

- ローラー配置を最適化して、コーナリング性能を向上

- トルクを補うため、慣らしの行き届いた高性能モーターを使用

立体セクションが多いジャンプコース

ジャンプやスロープなどの立体セクションが多いコースでは、超速ギアの特性を活かしつつ、安定性も確保する必要があります。

セッティングのポイント:

- 軽量でバランスの良いマシン設計が必須

- モーターは高トルクタイプを選び、再加速力を確保

- マスダンパーやバンパーを適切に配置して着地安定性を向上

- タイヤはグリップの良いものを選択し、急斜面でのスリップを防止

一般的な公式大会コース(複合タイプ)

公式大会などで見られる複合的なコースでは、バランスの取れたセッティングが重要です。

セッティングのポイント:

- コース全体を分析し、最も速度が必要なセクションを特定

- モーターとタイヤ径の組み合わせを最適化

- 必要に応じて4:1ギアへの変更も検討(特に40度以上の急なバンクがある場合)

- テスト走行を繰り返し、最適なセッティングを見つける

超速ギアを効果的に使いこなすためのコツは、コースの特性をよく観察し、そのコースで最もタイムに影響するセクションを見極めることです。ストレートが決め手となるコースなら超速ギアの恩恵を最大限に受けられますが、テクニカルなコースや立体セクションが多いコースでは、他のセッティング要素との組み合わせがより重要になります。

超速ギア以外のギア比でスピードを向上させる方法

「超速ギア(3.5:1)が遅い」と感じたとき、必ずしも超速ギアにこだわる必要はありません。状況によっては、他のギア比を選択することでトータルのスピードが向上することがあります。ここでは、超速ギア以外のギア比を効果的に活用する方法を解説します。

標準ギア(4:1)の活用法

標準ギアは超速ギアよりもトルクが高く、加速力に優れています。特に以下のような状況では、標準ギアの方が総合的に速くなることがあります:

- 重めのマシン(140g以上)を使用している場合

- 急なバンクやアップダウンが多いコースの場合

- コーナーが多く、最高速度よりも加速力が重要なコースの場合

- モーターのパワーが十分でない場合

標準ギアを使用する際のポイントは、タイヤ径をやや大きめにすることで最高速度の不足を補うことです。例えば、超速ギアで22mmのタイヤを使用していた場合、標準ギアでは24mmや26mmのタイヤに変更することで、同等の最高速度を維持しつつ、加速力を向上させられる可能性があります。

スピードギア(4.2:1)とハイトルクセッティング

さらにトルクを重視したいときは、スピードギア(4.2:1)という選択肢もあります。このギア比は、以下のような特に厳しい条件下で効果を発揮します:

- 非常に急な登り坂やバンクがあるコース

- 非常に重いマシン(150g以上)

- 電池の残量が少なくなってきた時の安定性を確保したい場合

- 走行距離が長いレースで、電池の消費を抑えたい場合

スピードギアを使用する際は、タイヤ径を最大限に大きくすることで、最高速度の低下を可能な限り抑えましょう。また、慣らしの行き届いた高性能モーターとの組み合わせも重要です。

「チョイ速ギア」(3.7:1)の可能性

一部のシャーシでは「チョイ速ギア」と呼ばれる3.7:1のギア比も使用できます(残念ながらSFMシャーシでは使用できないようです)。このギア比は、超速ギアと標準ギアの中間的な性能を持ち、バランスの取れたセッティングを実現できます。

チョイ速ギアが使用できるシャーシであれば、以下のような場合に検討する価値があります:

- 超速ギアではトルク不足を感じるが、標準ギアでは最高速度が物足りない場合

- バランスの取れたコース(ストレートとコーナーが均等にある)の場合

- 中程度の重量(130g前後)のマシンの場合

ギア比の変更は、マシン全体のセッティングに大きな影響を与えます。ギア比を変えたときは、タイヤ径、モーター選択、ブレーキセッティングなども合わせて見直すことが大切です。また、複数のギア比でテスト走行を行い、実際のラップタイムを比較することで、自分のマシンとコースに最適なギア比を見つけることができるでしょう。

慣らしとメンテナンスで超速ギアの性能を最大化する方法

超速ギア(3.5:1)の性能を最大限に引き出すためには、適切な慣らしとメンテナンスが不可欠です。新品の超速ギアや関連パーツは、使い始めたばかりでは摩擦が大きく、本来の性能を発揮できないことがよくあります。ここでは、超速ギアのパフォーマンスを向上させるための具体的な方法を紹介します。

ギアの慣らし方法

ギア類は使用前に適切に慣らすことで、噛み合わせが滑らかになり、抵抗が減少します。以下のような方法が効果的です:

- 走行慣らし:最も自然な方法で、実際にコースを走らせることでギアを慣らします。最初の10~20周は通常よりも低速で走らせると良いでしょう。

- 手動慣らし:モーターにピニオンギアを付けずに、手でギアを回して慣らす方法です。カウンターギアとスパーギア、クラウンギアの噛み合わせが改善されます。

- 研磨剤を使った慣らし(上級者向け):極めて細かい研磨剤を少量使用して、ギアの表面を滑らかにする方法です。ただし、使用量や手順を誤るとギアを痛める可能性があるため、経験者向けの技術です。

駆動系の抵抗抜き

「抵抗抜き」と呼ばれる作業は、駆動系の余分な抵抗を取り除くために重要です:

- ベアリングの抵抗抜き:新品のベアリングには粘度の高いグリスが入っており、これが抵抗の原因になります。パーツクリーナーなどで内部のグリスを洗浄し、適切な潤滑油を少量塗布することで、回転抵抗を大幅に低減できます。

- ギアの位置調整:クラウンギアとプロペラシャフトのギアの噛み合わせを最適化することで、効率良く動力を伝達できます。クラウンギアが離れないように固定する工夫も効果的です。

- モーターの固定:モーターがぐらつくと動力伝達効率が落ちるため、スポンジなどを使って適切に固定することが重要です。

定期的なメンテナンス

超速ギアの性能を維持するためには、定期的なメンテナンスも欠かせません:

- シャフト類のチェック:プロペラシャフトやドライブシャフトの曲がりをチェックし、必要に応じて交換します。

- ギアの歯のチェック:ピンク色のクラウンギアを使用している場合は特に、歯の欠けや摩耗がないか定期的に確認しましょう。

- 異音のチェック:走行中に異常な音がする場合は、ギアの噛み合わせや部品の干渉が原因かもしれません。音の発生源を特定し、適切に調整します。

- 洗浄と潤滑:定期的に駆動系を分解して洗浄し、適切な潤滑油を塗布することで、長期間にわたって良好なパフォーマンスを維持できます。

適切な慣らしとメンテナンスによって、同じ超速ギアとモーターの組み合わせでも、驚くほどのパフォーマンス向上が見られることがあります。特に競技志向の方は、これらの作業に時間をかける価値は十分にあるでしょう。初心者の方は、まずは基本的な走行慣らしとベアリングのメンテナンスから始めることをおすすめします。

まとめ:ミニ四駆の超速ギアが遅い問題の総合的な解決策

最後に記事のポイントをまとめます。

- 超速ギア(3.5:1)が遅く感じる主な原因はタイヤ径とモーターの相性不良にある

- マシン重量が140gを超えると超速ギアの性能が発揮しにくくなる

- コースレイアウトによっては超速ギアよりも4:1や4.2:1の方が総合的に速い場合がある

- 超速ギアの種類や精度によって性能に差があり、新しい精度の高いギアを選ぶべき

- 駆動系の抵抗は超速ギアの性能を妨げる大きな要因となる

- 加速力と最高速のバランスを考慮したギア比選択が重要

- 超速ギアに最適なタイヤ径はモーターの回転数に合わせて選ぶべき

- 高性能モーターの選択と適切な慣らしが超速ギアの性能向上に直結する

- 軽量化と適切な重量配分が超速ギアの性能を最大化する

- コースタイプに応じたセッティング調整が必要

- 状況によっては超速ギア以外のギア比選択も検討すべき

- 定期的な慣らしとメンテナンスで超速ギアの性能を最大限に引き出せる

- 超速ギアが遅い問題は単一の要因ではなく、複合的な要素の組み合わせで改善される

- 実際にテスト走行を重ねて、自分のマシンに最適なセッティングを見つけることが最も重要