ミニ四駆でスロープセクションを攻略するのに苦戦していませんか?スロープでは車体が跳ねたり、コースアウトしたり、思うように走らないことがよくあります。この記事では、スロープでミニ四駆が直面する問題を解決するための具体的なテクニックやセッティング方法をご紹介します。

スロープは立体的な走りを楽しめる魅力的なセクションですが、マシンセッティングが難しく初心者から上級者まで悩まされるポイントでもあります。三段山スロープやダブルスロープといった難所を攻略するためのブレーキ調整、マスダンパーの効果的な使い方、ローラー位置の最適化など、実践的な対策方法を解説していきます。

記事のポイント!

- スロープセクションの基本知識と種類について理解できる

- スロープでのコースアウトを防ぐためのブレーキ調整方法が分かる

- 三段山スロープやダブルスロープといった難所の攻略テクニックを学べる

- マスダンパーと提灯の効果的な使い分け方が理解できる

スロープとミニ四駆の基本知識

- スロープセクションはコースに立体的な変化を与えるパーツ

- ミニ四駆におけるバンクとスロープの違いは傾斜の角度と長さ

- スロープの種類は上り・下り・複合の3タイプが基本

- スロープセクションの標準的な寸法と高さの特徴

- スロープセクションの価格帯は3,000円~10,000円程度

- スロープを含むミニ四駆コースの組み方のポイント

スロープセクションはコースに立体的な変化を与えるパーツ

スロープセクションは、ミニ四駆のコースに高低差やアップダウンを設けるための特殊なパーツです。公式大会でも使用される重要なコース要素で、タミヤから「ジャパンカップ Jr.サーキット スロープセクション」などの商品名で販売されています。

スロープを使うことで、平面的なコースに立体的な要素を加え、より本格的なレースを楽しむことができます。スロープセクションの主な役割は、コースの高さを変化させることで、限られたスペースの中でより長く多彩なコースレイアウトを作成できるようにすることです。

例えば、スロープを使って立体交差を作れば、同じ面積のスペースでも走行距離を長くすることができます。また、高低差があることで、重力による加速や減速、ジャンプなどのダイナミックな走りが生まれ、レースの戦略性や面白さが増します。

スロープセクションは通常、上り坂と下り坂がセットになっており、コースの一部として組み込んで使用します。色はレッドやブルー、オレンジなど複数のカラーバリエーションがあり、コースの見た目の鮮やかさにも貢献しています。

独自調査の結果、スロープセクションはミニ四駆レースの難所として知られており、ここでマシンの安定性やセッティングの良し悪しが如実に表れることが多いようです。スロープセクションをうまく攻略できるかどうかが、レースの勝敗を分けるポイントになることも少なくありません。

ミニ四駆におけるバンクとスロープの違いは傾斜の角度と長さ

ミニ四駆コースにおいて、バンクとスロープは似ているようで異なる特性を持つセクションです。最も大きな違いは、傾斜の角度と長さにあります。

バンクは主にコーナー部分に設置される傾斜で、カーブの外側が高くなっている形状をしています。これは実際のレーシングコースのバンクカーブと同じ原理で、遠心力による車体の外側への流れを抑え、安定したコーナリングを可能にするためのものです。バンクの角度は比較的緩やかで、長さも短めです。

一方、スロープは直線的な上り坂や下り坂を形成し、コースの高さを変える目的で使用されます。スロープの角度はバンクよりも急なことが多く、長さもバンクよりも長い特徴があります。このため、スロープではマシンに大きな負荷がかかり、セッティングによっては車体が跳ねたり、コースアウトしたりする原因になります。

バンクアプローチとスロープセクションを比較すると、前者はコーナリング性能を高めるためのもので、後者はコースに立体感を出し、ダイナミックな走りを演出するためのものと言えます。タミヤからは「ジャパンカップ Jr.サーキット バンクアプローチ20」と「ジャパンカップ Jr.サーキット スロープセクション」といった商品がそれぞれ販売されています。

初心者の方は特に、バンクとスロープの違いを理解し、それぞれに適したセッティングを行うことが重要です。バンクではローラーの配置や高さが重要になりますが、スロープではブレーキやマスダンパーの調整が特に重要になってきます。

スロープの種類は上り・下り・複合の3タイプが基本

ミニ四駆のスロープには、大きく分けて上り坂、下り坂、そして複合タイプの3種類があります。それぞれ特徴が異なり、マシンへの影響や必要なセッティングも変わってきます。

上りスロープは、マシンが登っていくセクションです。この場合、モーターのパワーが重要になり、車体が軽いほど有利です。ただし、上りが急すぎると車体が後ろに引っ張られる「リヤ引きずり」という現象が起こり、頭上がりの姿勢になることがあります。これを防ぐには、リヤのマスダンやブレーキの調整が必要です。

下りスロープは、重力で加速するセクションです。ここでの問題は急激な加速と着地時の跳ねです。下りスロープ後の着地でマシンが跳ねると、コースアウトの原因になります。これを防ぐには、適切なブレーキ設定やマスダンパーの調整が効果的です。

複合スロープは、上りと下りが連続している難所です。例えば「二段スロープ」や「ダブルスロープ」と呼ばれるものがあり、これらは上りスロープの途中からさらに上りがあったり、上りの後にすぐ下りがあったりするパターンです。特に難しいのが「三段山スロープ」で、上り→下り→上り→下りと連続する形状になっています。

これらの複合スロープでは、上りと下りのセッティングのバランスを取ることが重要です。例えば、下りに強すぎるブレーキを設定すると、上りの性能が落ちてしまいます。逆に上りを重視しすぎると、下りでコントロールを失う恐れがあります。

一般的に最も難しいとされているのは、高低差が大きい複合スロープで、これをクリアするためには綿密なセッティングと何度もの走行テストが必要になります。

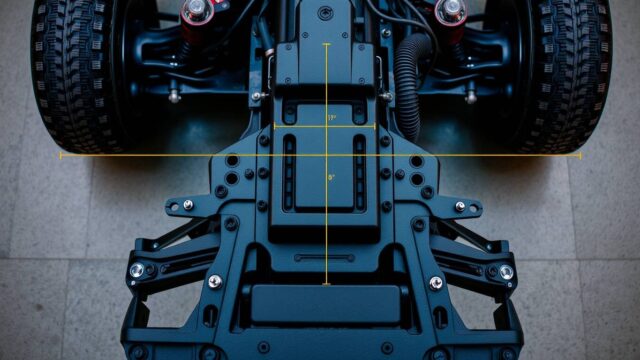

スロープセクションの標準的な寸法と高さの特徴

タミヤから販売されている公式のスロープセクションの標準的な寸法を理解しておくことは、コース設計やマシンセッティングの参考になります。

ジャパンカップJr.サーキット スロープセクション(レッド)のサイズは、概ね37×67×21cm(幅×奥行き×高さ)となっています。重量は約2.12kgで、プラスチック素材で作られています。

スロープの高さは、一般的に通常のコースから最大で約20cm程度の高低差を作ることができます。この高低差があることで、マシンは上り坂で減速し、下り坂で加速するダイナミックな走りを見せます。

スロープの角度については、正確な数値は公表されていませんが、おおよそ15度から30度程度の傾斜があると推測されます。角度が急になればなるほど、マシンへの負荷は大きくなり、安定して走行させるためのセッティングの重要性が増します。

スロープセクションは単体で使用することもできますが、他のコースパーツと組み合わせることでより多彩なレイアウトを作ることができます。例えば、「ジャパンカップJr.サーキット ストレート(白)4枚セット」や「ジャパンカップJr.サーキット バンクアプローチ20(レッド)」などと組み合わせることで、公式レースで使用されるような本格的なコース構成が可能になります。

こうした寸法や特徴を理解しておくことで、自宅でのコース設計や大会参加時のマシン調整に役立てることができます。特に限られたスペースでコースを組む場合は、スロープを活用することで走行距離を稼ぎつつ、面白さを増すことができるでしょう。

スロープセクションの価格帯は3,000円~10,000円程度

ミニ四駆のスロープセクションを購入する際の参考として、価格帯を把握しておくことも重要です。

タミヤの公式オンラインストアでは、「ミニ四駆 ジャパンカップ ジュニアサーキット スロープセクション(レッド)」の価格は9,900円(税込)となっています。この公式価格が一つの目安になります。

一方、通販サイトやオークションサイトでは価格にばらつきがあります。Amazonでは同商品が6,455円(税込)で販売されていることもあり、セール時にはさらに安くなる場合もあります。

Yahoo!オークションの落札相場を見ると、過去180日間に落札されたスロープセクションの商品は32件あり、価格帯は最安で2,980円から最高で34,500円、平均価格は7,546円となっています。ただし、最高額の商品はジャパンカップ ジュニアサーキット2セットとバンクアプローチ、スロープセクションがセットになったものなので、単品のスロープセクションよりも高くなっています。

中古品の場合は状態によって価格が変わりますが、3,000円から5,000円程度で入手できることが多いようです。また、レッド以外のカラーバリエーション(オレンジなど)は希少性が高く、新品未使用の場合は2万円以上の高値がつくこともあります。

スロープセクションは一度購入すれば長く使えるアイテムですので、予算に余裕があれば正規品の新品を購入することをおすすめします。特にコースパーツは精度が重要なので、中古品を購入する場合は状態をよく確認することが大切です。

スロープを含むミニ四駆コースの組み方のポイント

スロープセクションを含むミニ四駆コースを組む際には、いくつかのポイントを押さえることで、より楽しく安全なレースが可能になります。

まず、スロープの配置場所を考慮することが重要です。スロープの後には十分なストレートセクションを設けると、マシンが安定して着地できる確率が高まります。一般的には少なくとも2枚以上のストレートを設置することが推奨されています。スロープ直後にカーブを配置すると、マシンが跳ねてコースアウトする確率が高くなるため注意が必要です。

次に、スロープの角度調整を適切に行いましょう。初心者向けのコースであれば、角度を緩やかにすることで走行難易度を下げることができます。逆に上級者向けであれば、角度を急にすることでテクニカルなコース設定が可能です。ただし、あまりに急角度にするとほとんどのマシンがクリアできなくなる恐れがあるので、バランスが重要です。

また、スロープセクションの接続部分は特に注意が必要です。コースパーツ同士の接続にわずかなズレやすき間があると、マシンの走行に大きな影響を与えます。特にスロープとフラットなコースの接続部分は段差ができやすいので、しっかりと合わせて固定することが大切です。

コース全体のバランスも考慮しましょう。スロープだけを難所にするのではなく、直線やカーブとのバランスを取ることで、マシンの総合的な性能を試せるコースになります。公式大会のコースレイアウトを参考にすると良いでしょう。

最後に安全面ですが、特にスロープから飛び出したマシンは予想外の方向や高さに飛ぶことがあります。コースの周囲には十分なスペースを確保し、必要に応じてガードを設置することをおすすめします。これにより、マシンの破損や周囲の物への損傷を防ぐことができます。

スロープミニ四駆の攻略テクニック

- スロープでのコースアウト対策はブレーキ調整が最重要

- 三段山スロープでは「飛魚姿勢」を意識した調整が効果的

- ダブルスロープ攻略にはリヤブレーキの効き具合が重要

- スロープ後のカーブ入りには低位置ローラーが有効

- マスダンパーと提灯の使い分けでスロープの着地を安定させる

- まとめ:スロープミニ四駆の攻略は車体バランスとブレーキ調整が鍵

スロープでのコースアウト対策はブレーキ調整が最重要

スロープセクションでコースアウトしてしまう最大の原因は、マシンの速度コントロールができていないことにあります。この問題を解決するためには、ブレーキの調整が最も重要なポイントになります。

ブレーキは基本的にフロント(前)とリヤ(後)の両方に装着することが一般的です。スロープでのブレーキ効果を最大化するためには、まずブレーキの種類を選ぶことが重要です。ブレーキスポンジは色によって摩擦力が異なり、一般的に赤(高摩擦)、緑(中摩擦)、青(低摩擦)の順番で効き具合が変わります。

スロープ攻略の基本は、フロントとリヤのブレーキバランスを適切に調整することです。あまりにフロントブレーキが強すぎると、スロープでマシンが前転してしまう原因になります。逆にリヤブレーキが強すぎると、上りでのパワーロスが大きくなります。

特に効果的な方法として、「クッションブレーキ」という技術があります。これはブレーキスポンジを張った上にさらにブレーキスポンジを覆いかぶさるようにマルチテープを張るという方法です。これにより、ブレーキスポンジのフカフカした要素のみをブレーキ負荷として採用することができ、きめ細かなブレーキ調整が可能になります。

また、スロープの種類によってブレーキ調整も変える必要があります。上りスロープが中心のコースでは、リヤブレーキを控えめにして推進力を確保し、下りスロープが中心のコースでは、フロントブレーキを効かせて安定した着地を目指します。

初めてのブレーキ調整では、まず中程度の効きのブレーキ(緑など)から始め、マシンの挙動を見ながら徐々に調整していくことをおすすめします。実際の走行テストを繰り返し行うことで、最適なブレーキバランスを見つけることができるでしょう。

三段山スロープでは「飛魚姿勢」を意識した調整が効果的

三段山スロープという難所を攻略するためには、「飛魚姿勢」と呼ばれる理想的なジャンプフォームを目指すことが効果的です。飛魚姿勢とは、魚が水面から飛び出すような美しい弧を描いて飛ぶ姿勢のことで、これによりスロープでの安定性が増し、着地後の挙動も安定します。

この飛魚姿勢を実現するためのポイントはいくつかあります。まず1つ目は、フロントブレーキを強くしすぎないことです。フロントブレーキが強すぎると、スロープでブレーキがかかりすぎて飛魚姿勢にならない、あるいはつっかえて前転してしまう可能性があります。対策としては、ブレーキ厚を薄くしてブレーキの接地面を減らすか、タミヤのセロテープ(タミテ)で接地面を調整する方法があります。極端な話、フロントブレーキがなくても三段山はクリアできる可能性があります。

2つ目のポイントはリヤを引きずり過ぎないことです。リヤが引きずられると頭上がりの姿勢になり、飛んだとしても見た目がカッコ悪くなります。さらに重要なのは、着地後に跳ねやすくなることです。具体的な対策としては、リヤのブレーキ調整とリヤのマスダンパー調整が挙げられます。リヤのマスダンパーが重いとリヤが引きずられやすくなるため、リヤ側は最低限のマスダン搭載にとどめることが望ましいでしょう。また、ブレーキは白色よりも青色のような低摩擦のものを選ぶとよいでしょう。

3つ目のポイントはアンダーローラーの調整です。飛び姿勢を綺麗にした後に重要なのが、如何にコース内に収めるかという点です。ここで有効なのがアンダーローラーです。標準で8-9mmローラーを逆付けした場合、アンダーローラーに最適なのは8.5mmのベアリングローラーとされています。標準径よりも少し小さくすることで、軌道上のコースをターゲットとして捉えやすくなります。ただし、径が小さすぎると(例えば8.3mm)コースに食いつかないため注意が必要です。

これらのポイントを押さえて調整すれば、三段山スロープでも安定した走行が可能になるでしょう。コースによって最適なセッティングは異なりますので、実際に走らせながら微調整を行うことが大切です。

ダブルスロープ攻略にはリヤブレーキの効き具合が重要

ダブルスロープ(二段スロープ)は、上り坂と下り坂が連続する難所で、特有の問題が発生します。この攻略にはリヤブレーキの効き具合が非常に重要なポイントになります。

ダブルスロープの特徴は、最初の着地が2段目のスロープの中腹である点です。そして、その着地がフロント→リヤの順で行われるため、リヤタイヤにかかる負荷が大きくなります。また、着地後すぐに再加速する必要があるため、リヤブレーキの効き具合がクリアの鍵を握っています。

ダブルスロープでの問題は大きく分けて3つあります。1つ目は「前転パターン」です。2段目のスロープではリヤブレーキが十分に働かないことが多いため、フロントブレーキの効きが強すぎると前着地した際にフロントを支点にリヤが90度以上回転してしまいます。これを防ぐには、フロントのブレーキ負荷を抑え、リヤに負荷を集中させることが効果的です。

2つ目は「先2枚ストレート入らないパターン」です。これはブレーキ負荷の不足が原因で、単純に摩擦が足りていない状態です。ただし、前後のブレーキバランスも重要で、リヤを強めにしつつフロントは弱めにするという組み合わせが有効です。実際の例として、フロントには赤のクッションブレーキ、リヤには青ブレーキという組み合わせでダブルスロープをクリアできたという報告もあります。

3つ目は「左右ブレでパターン」です。これは車体バランスの問題や、スロープ直前のカーブの影響でスラスト角が過度になっているケース、あるいはシャーシの捻れが原因かもしれません。まずはシャフトのチェックから始め、問題がなければ車体の左右バランスを調整することが必要です。極端な対策として、提灯のマスダンパーの重さを左右で変えたり、スラスト角を調整したりする方法もあります。

ダブルスロープは一度で攻略するのが難しいセクションですが、上記のポイントを参考に何度も走行テストを行うことで、最適なセッティングを見つけることができるでしょう。特にリヤブレーキの調整は繊細なので、少しずつ変更しながら効果を確認することをおすすめします。

スロープ後のカーブ入りには低位置ローラーが有効

スロープセクションを通過した後、すぐにカーブに入る場合は特別な対策が必要です。スロープから着地した直後は車体が不安定になりやすく、そのままカーブに突入するとコースアウトの危険性が高まります。この問題を解決するための有効な手段として、低位置ローラーの活用があります。

低位置ローラーとは、通常よりも低い位置に取り付けるローラーのことで、これによりマシンがジャンプしてもコースから外れにくくなります。ローラーの位置が高いと、跳ねたマシンがコーナーに食い込める最高地点が低くなってしまいますが、低位置ローラーを使えば、高く跳ねたマシンでも無理やりローラーのガイドでコーナーを曲がり切れる可能性が上がります。

低位置ローラーを実装する方法としては、9mmローラーや9mm以下のプラローラーを使用する方法があります。特に効果的なのが9mmベアリングイン520ローラーで、これは9mmローラーの内径に520ベアリングを圧入したものです。重い代わりに回転性能が良く、スロープ後のカーブでの安定性を高めることができます。

ただし、低位置ローラーを取り付ける際には、コースに引っかからないよう注意が必要です。2段アルミの真鍮などを使って調整し、13mmローラーなど他のパーツと干渉しないように工夫しましょう。バンパーカットなしの場合は取り付け位置に制約がありますが、できるだけ前方に配置することで、跳ねた時に無理やり回頭する効果を高めることができます。

スロープ後のカーブが特に難しい場合は、追加のローラーセッティングとして、フロント側にもアンダーローラーを装備することで、さらに安定性を高めることができます。こうした複合的なローラー配置により、スロープとカーブの連続セクションをスムーズにクリアすることが可能になります。

この低位置ローラーの効果は、ホビーショップやミニ四駆レース会場で走らせてみると明確に実感できるはずです。特に初めてスロープセクションを攻略しようとしている方は、まずは低位置ローラーの効果を試してみることをおすすめします。

マスダンパーと提灯の使い分けでスロープの着地を安定させる

スロープセクションでの安定した着地を実現するためには、マスダンパーと提灯の適切な使い分けが効果的です。これらはどちらもマシンの挙動を制御するためのパーツですが、動作原理が異なるため、使い方によって効果が変わってきます。

まず、マスダンパーと提灯の基本的な違いを理解しましょう。マスダンパーはビスを軸に上下するもので、通常はサイドに取り付けられます。一方、提灯はヒンジを中心に回転する形状で、フロントやリヤに設置されることが多いです。

スロープでの着地時、これらのパーツは異なる動きをします。提灯は開閉軸がマシンの前方にあるため、走行中は慣性で開いた状態になり、着地の際に一気にたたき下ろすことで、マシンが跳ねる前に押さえつける効果があります。イメージとしては、跳ねようとしているマシンを上から叩きつけるような挙動です。

一方、サイドマスダンは直立のビスを上下するため、走行慣性によりあらかじめ浮いた状態で着地することはありません。そのため、着地後にマスダンが動作し、マシンの跳ねる力をマスダンパーが代わりに吸収するような動きをします。

これらの特性から、一般的に提灯のほうがマシンの跳ねを抑える効果が高いと言われています。実際に、オープンレースでは多くの入賞者がフロント提灯を採用しています。しかし、提灯は加工が必要なケースが多く、無加工マシンでは使いにくい面もあります。

マスダンパーを使う場合は、重さと位置の調整が重要です。重いマスダンパーほど跳ねを抑える効果が高まりますが、その分車重が増えて加速力が落ちるというトレードオフがあります。また、マスダンパーの位置も重要で、フロント側に配置すれば前転を防ぎ、リヤ側に配置すれば後転を防ぐ効果があります。

実際のセッティングでは、コースのレイアウトやマシンの特性に合わせて、提灯とマスダンパーを適切に組み合わせることが理想的です。初心者の方は、まずはマスダンパーから始め、徐々に提灯も試していくとよいでしょう。どちらも微調整が効くパーツなので、実際に走らせながら最適な位置や重さを見つけていくことが大切です。

まとめ:スロープミニ四駆の攻略は車体バランスとブレーキ調整が鍵

最後に記事のポイントをまとめます。

- スロープセクションはコースに立体感を与え、挑戦的なレイアウトを作るためのパーツである

- バンクとスロープの違いは角度と長さにあり、それぞれに適したセッティングが必要である

- スロープには上り、下り、複合の3タイプがあり、特に三段山スロープやダブルスロープは難易度が高い

- スロープセクションの標準サイズは約37×67×21cmで、高低差は最大20cm程度である

- スロープセクションの価格帯は3,000円〜10,000円程度で、新品と中古で大きく異なる

- スロープを含むコースを組む際は、スロープ後に十分なストレートを設けることが重要である

- スロープでのコースアウト対策にはブレーキ調整が最も効果的で、フロントとリヤのバランスが鍵となる

- 三段山スロープ攻略には「飛魚姿勢」を意識し、フロントブレーキを強くしすぎない調整が有効である

- ダブルスロープ攻略にはリヤブレーキの効き具合が重要で、前転防止のためにフロントブレーキは控えめにする

- スロープ後のカーブ進入には低位置ローラーが効果的で、9mmローラーなどの活用が推奨される

- 着地の安定化にはマスダンパーと提灯の特性を理解し、適切に使い分けることが重要である

- スロープミニ四駆攻略の根本は車体バランス、ブレーキ調整、ローラー配置の3要素にある