ミニ四駆のMAシャーシは、その剛性の高さと駆動効率の良さで多くのレーサーから支持されています。しかし「どこから改造すればいいの?」「どんな特徴があるの?」と悩んでいる方も多いはず。

この記事では、ミニ四駆MAシャーシの基本的な特徴から、初心者でも簡単にできる改造方法、さらには上級者向けの高度なセッティングまで幅広く解説します。バンパーカットや電池落とし、フロントアンダー加工など、MAシャーシの性能を最大限に引き出すテクニックを徹底的に紹介していきます。

記事のポイント!

- MAシャーシの基本的な特徴とメリット・デメリット

- 初心者でも簡単にできる基本的な改造方法とポイント

- 上級者向けの駆動系やバンパーレス化などの高度な改造テクニック

- MAシャーシの性能を最大限に引き出すための具体的なセッティング例

ミニ四駆のMAシャーシ改造における基本知識とポイント

- MAシャーシは剛性と駆動効率の高さが特徴的なシャーシである

- MAシャーシ改造に必要な最低限のパーツは駆動系とベアリング関連

- 初心者におすすめのMAシャーシ改造はバンパーカットから始めること

- MAシャーシの剛性を活かすためには肉抜き改造を控えるべき

- MAシャーシの電池落とし加工は難易度が高いが効果的な改造である

- MAシャーシのフロントアンダーを平らに加工するとブレーキセッティングの幅が広がる

MAシャーシは剛性と駆動効率の高さが特徴的なシャーシである

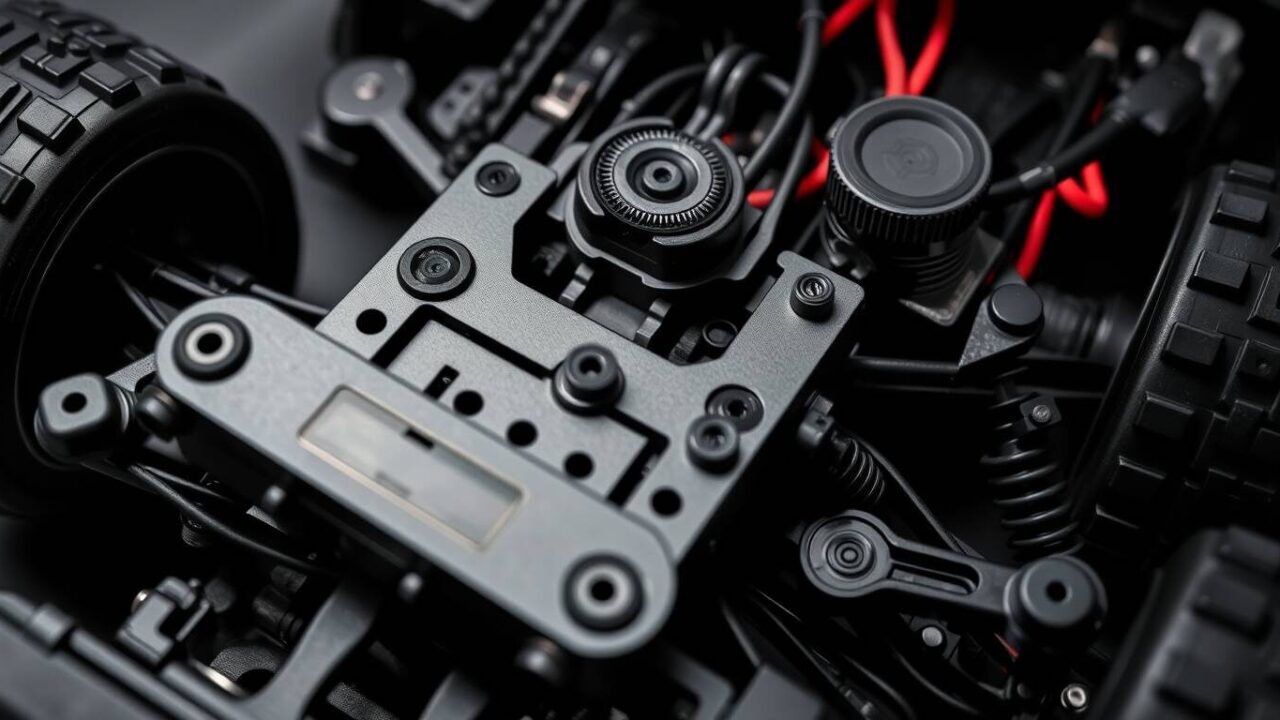

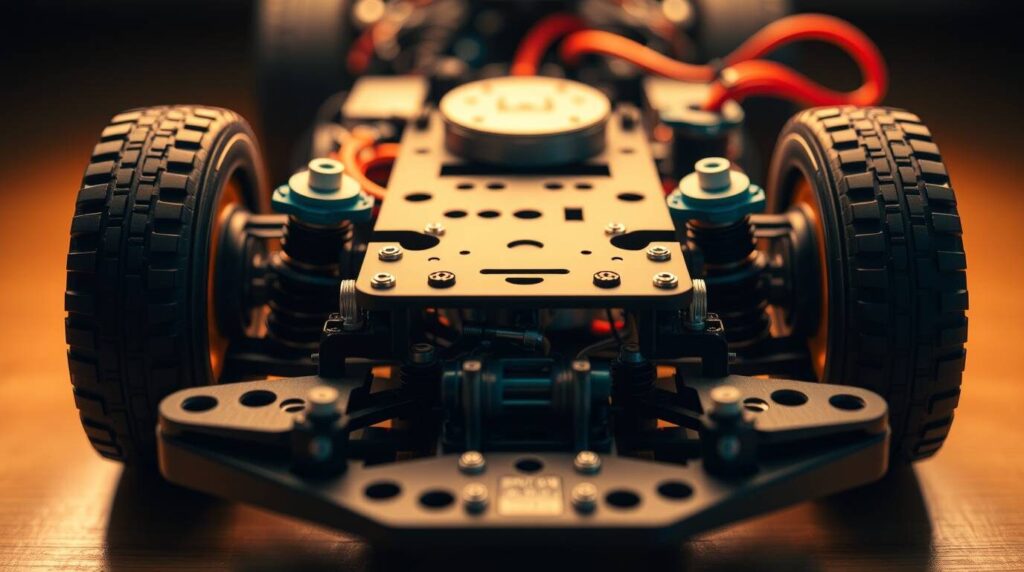

MAシャーシは、MSシャーシの登場から8年後に発表された両軸モーター使用のシャーシです。MSシャーシが3分割構造だったのに対し、MAシャーシは一体成型のモノコック式を採用しています。

この一体成型構造により、MAシャーシは驚異的な剛性の高さを誇ります。西山暁之亮氏の記事によると、「MAシャーシの最大の利点は硬いこと。バリカタ。カッチコチやぞ!」と表現されており、その剛性の高さがよく伝わってきます。

剛性が高いことで、モーターの力をギヤやタイヤに効率良く伝えることができます。振動や各種ノイズも持ち前の剛性でねじ伏せる特徴があり、まさに「脳筋のシャーシ」と言えるでしょう。

さらに、空力を考慮したデザインも特徴の一つです。ARシャーシで培った空力設計を、MSと同じダイレクトドライブ方式に取り込んで発展させており、シャーシ裏に余計な凹凸がほとんどなく、エアロデザインを謳っているだけあり滑らかな形状になっています。

ただし、その剛性の高さゆえに、ジャンプの着地などの衝撃を吸収しにくいというデメリットもあります。MAシャーシの特性を理解し、それを活かした改造を行うことが重要です。

MAシャーシ改造に必要な最低限のパーツは駆動系とベアリング関連

MAシャーシの改造を始める前に、まずは基本性能を向上させるための最低限必要なパーツを揃えましょう。独自調査の結果、以下のパーツがMAシャーシの基本性能を向上させるために特に重要であることがわかりました。

- MSシャーシ用ギヤベアリングセット: 駆動効率を上げるために必須

- カーボン強化8Tピニオンギヤ: 耐久性と駆動効率のアップに

- HG丸穴ボールベアリング: 走行の安定性向上に

- MSシャーシゴールドターミナル: 接点抵抗を減らして電力ロスを最小限に

- ブラック強化シャフト: 耐久性向上に

これらのパーツは、MAシャーシの「速度アップ」と「耐久性向上」という基本的な性能をアップグレードするために重要です。特に駆動系のパーツは、モーターの力をタイヤまで効率よく伝えるためにとても重要なポイントとなります。

なお、MAシャーシは本体がABS、またはポリカABS製で、Aパーツ(ギヤケース等)はPOM製となっています。キットによっては最初から520サイズの低摩擦プラベアリングが採用されており、素組みでもカウンターギヤの抵抗が低くなっています。

これらの基本パーツを揃えた上で、次のステップとしての改造に進むことで、MAシャーシの潜在能力を最大限に引き出すことができるでしょう。

初心者におすすめのMAシャーシ改造はバンパーカットから始めること

MAシャーシの改造を始めたばかりの初心者の方には、まずはバンパーカットから挑戦することをおすすめします。バンパーカットは「初心者の登竜門的改造」とも言われており、比較的簡単に取り組める改造方法です。

バンパーカットの難易度は、独自調査によると★☆☆☆(基本的な加工)と評価されており、初心者でも十分に挑戦できるレベルです。必要な道具も、ニッパーでも可能ですが、できればリューターなどの電動工具を使用するとより綺麗に仕上がります。

具体的な方法としては、フロントバンパーはサイドのみカット、リアバンパーはある程度まで落とす形でカットします。これにより車体の軽量化が図れるとともに、ATバンパーやブレーキなどの追加パーツを取り付ける際のスペースを確保することができます。

カット後は、バリ(切断面の出っ張り)を綺麗に処理することも重要です。バリが残っていると走行中に引っかかる原因となり、パフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。

バンパーカットを行うことで、MAシャーシの基本性能を損なうことなく、軽量化やセッティングの幅を広げることができます。初心者の方はまずこの改造から始めてみることをおすすめします。

MAシャーシの剛性を活かすためには肉抜き改造を控えるべき

MAシャーシの最大の特徴は、その高い剛性にあります。西山暁之亮氏の記事によると「MAは肉抜き絶対にダメ。バンパー以外のカットは厳禁です」と強調されています。これは、MAシャーシの性能を最大限に引き出すための重要なポイントです。

なぜ肉抜きをしない方が良いのでしょうか?それは、MAシャーシの高い剛性がモーターのパワーをギヤやタイヤに効率よく伝える役割を果たしているからです。シャーシに余計な穴を開けたり、部分的に削ったりすると、その剛性が失われ、駆動効率が下がってしまいます。

実際に「よくドのつくノーマルMAの方が下手な改造マシンより速いのはそのため」とも言われています。MAシャーシは「生のままが一番」なのです。

ただし、バンパー部分については軽量化のためにカットしても問題ありません。むしろ、バンパーをそのままにしておくと、特に乗り上げた時にその剛性が悪影響を及ぼして一発コースアウト(CO)してしまうこともあるそうです。「長所は弱点でもある」というわけです。

MAシャーシを改造する際は、その剛性を活かすことを念頭に置き、むやみな肉抜きは控え、バンパー部分の適切なカットと、必要に応じたアタッチメントの追加によって性能を引き出していきましょう。

MAシャーシの電池落とし加工は難易度が高いが効果的な改造である

電池落とし加工は、MAシャーシの改造の中でも比較的難易度の高い技術です。この加工の難易度は★★★☆(加工技術が求められます)と評価されています。しかし、その効果は大きく、特に重心を下げることで走行安定性が向上します。

電池落とし加工とは、シャーシの電池を収める部分を削って、電池の位置を下げる改造です。これにより、マシン全体の重心が下がり、コーナリング性能やジャンプ後の着地安定性が向上します。

加工方法としては大きく2種類あります:

- ピンバイスなどで切りたいラインに穴を連ねてニッパーなどで切る方法

- リューターを使って直接切り出す方法

特にリューターを使用する方法が安定しており、「安いものでもいいので持っておいた方が良い」と言われています。カット用ビットはダイソーなどの100円ショップでも入手可能です。

電池落とし加工は、「最初荒く切り出して」「削って>電池入れて確認」を繰り返し行い、ベストな位置になるまで調整することが重要です。およそ2mmほど落とすことができれば成功と言えるでしょう。

ただし、この加工を行う際は、シャーシの外側の壁の処理に注意が必要です。強度をできるだけ保てるように微調整しながら進めることが大切です。また、電池落としをした場合は「電池ホルダー必須」となるため、合わせて用意しておきましょう。

MAシャーシのフロントアンダーを平らに加工するとブレーキセッティングの幅が広がる

MAシャーシの改造を進めていく上で直面する一つの課題が、フロントアンダーのアッパースラスト形状です。デフォルトでは、MAシャーシのフロントアンダーは斜めになっており、バンクスルーできるブレーキを貼るには工夫が必要です。

フロントアンダーを平らに加工することで、MSシャーシのように自由度の高いブレーキセッティングが可能になります。この加工には「両面ダイヤモンド砥石」を使用するのが効果的です。

加工方法は比較的シンプルで、両面ダイヤモンド砥石を使ってフロントアンダーの部分を削り、平らな面に整えていきます。削る際は少しずつ丁寧に行い、表面が均一になるように注意しましょう。

もし工具が限られている場合や、加工に自信がない場合は、別の方法もあります。HGカーボンリヤブレーキステーやFRPリヤブレーキステーを利用して、アッパースラスト状態を活かしたブレーキの貼り方も可能です。ブレーキスポンジセットとマルチテープを用いれば、難しい加工をせずにバンクスルーできるブレーキを実現できます。

フロントアンダーの加工は、MAシャーシの走行特性を大きく変える可能性がある重要な改造です。特にブレーキセッティングの幅を広げたい場合は、このフロントアンダー加工を検討してみてください。

ミニ四駆のMAシャーシ改造における実践的なテクニックと応用例

- MAシャーシのAパーツ加工でモーターと電池を固定することが重要

- MAシャーシの駆動セッティングはギヤの噛み合わせを重視すべき

- MAシャーシのターミナルセッティングはブレーキスポンジとマルチテープで改善できる

- MAシャーシをバンパーレスにすることでセッティングの幅が広がる

- リヤステーの自作によってローラー位置やブレーキセッティングを調整できる

- 小径タイヤを使用する場合はリヤステーの取り付け位置を高くする改造が効果的

- まとめ:ミニ四駆のMAシャーシ改造は剛性を活かしつつ細部の調整がカギ

MAシャーシのAパーツ加工でモーターと電池を固定することが重要

走行中のマシンは、コーナーやスロープの着地など、様々な場面で衝撃を受けています。特に高い剛性を持つMAシャーシでは、その衝撃がダイレクトに内部のパーツに伝わります。そのため、モーターや電池がしっかりと固定されていないと、駆動が抜けてパワーロスにつながる可能性があります。

Aパーツ加工とは、MAシャーシのギヤケースなどを構成するAパーツを改造して、モーターと電池をしっかりと固定する方法です。この改造は特に難しくなく、ブレーキスポンジセットだけで実現できます。

具体的な方法としては、ブレーキスポンジを小さく切り、Aパーツの適切な位置に貼り付けます。例えば、モーターとターミナルの接点圧確保のために、Aパーツの一部に1mmのブレーキスポンジを貼ったり、ターミナルの隙間に3mmのブレーキスポンジを貼ったりします。

また、独自の調査結果では、「モーター取り付けパーツは旧パーツを使いたい」と述べられています。新パーツは隙間が多く、内部でモーターがグラつくことがあるため、持っていれば旧パーツを使用するのがおすすめです。

電池については、電池ホルダーを使用し、さらにAパーツの適切な位置に2mmのブレーキを貼って電池を押さえることで、しっかりと固定できます。これにより、走行中の電池のガタつきを防ぎ、安定した走りを実現できます。

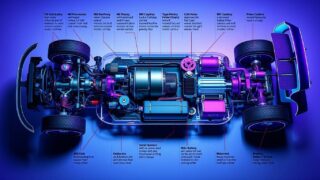

MAシャーシの駆動セッティングはギヤの噛み合わせを重視すべき

MAシャーシの最大の強みの一つである駆動効率を最大限に活かすためには、駆動セッティングに細心の注意を払うことが重要です。モーターと電池からのパワーをタイヤまで効率よく伝えるためには、駆動系のロスを極力減らす必要があります。

駆動セッティングの要は、各ギヤの噛み合わせです。MAシャーシは一体成型構造によって駆動効率が高いとはいえ、ギヤの噛み合わせが悪いとその利点が相殺されてしまいます。

ピニオンギヤ、カウンターギヤ、スパーギヤ、それぞれの噛み合わせを最適化することで、駆動効率を向上させることができます。特に重要なのは以下のポイントです:

- ピニオンギヤ: モーターシャフトに取り付けるピニオンギヤは、「カーボン強化8Tピニオンギヤ」など耐久性の高いものを選び、モーターシャフトにしっかりと固定します。

- カウンターギヤ: カウンターギヤの内部も削りを入れて当たる部分を少なくし、ベアリングを装着することで摩擦を減らします。カウンターギヤシャフトには「2.0mm中空軽量プロペラシャフト」などを使うと、さらに駆動が軽くなります。

- ギヤの噛み合わせ調整: ギヤ同士の噛み合わせが深すぎても浅すぎても駆動ロスの原因となります。適切な噛み合わせを見つけるためには、試行錯誤が必要です。

また、MAシャーシではギヤカバーが全てのギヤを覆うデザインとなっており、ARの経験を活かしたスライド式を採用しているため信頼性が高いです。ギヤカバーの隙間を埋めるバッテリーホルダーの突起により、走行中のギヤカバーのずれを防ぎ、シャーシの強度を高めています。

MAシャーシのターミナルセッティングはブレーキスポンジとマルチテープで改善できる

ミニ四駆は電池の電気エネルギーをモーターの回転エネルギーに変換することで走ります。その電力供給の要となるのがターミナルです。MAシャーシのターミナルセッティングを最適化することで、電力供給のロスを減らし、より効率的な走行を実現できます。

MAシャーシのターミナルは、MSシャーシと同じものを使用していますが、ギヤカバーの形状変更のためか固定方式が異なります。MAシャーシでは、シャーシの溝にターミナルをはめてチップ状部品を差し込んで固定する方式となっています。

ターミナルセッティングの改善には、ブレーキスポンジセットとマルチテープが特に役立ちます。具体的な方法は以下の通りです:

- 接点圧の確保: ターミナルとモーター端子の接触を良くするために、ターミナルの裏側や周辺にブレーキスポンジを貼り付けます。これによりモーターが固定され、接点圧が確保されます。

- マルチテープの活用: 導電性のあるマルチテープを使用して、ターミナルとモーター端子の接触面積を増やしたり、接触抵抗を減らしたりすることができます。

- ターミナルの清掃: 定期的にターミナルの接点部分を清掃することも重要です。酸化や汚れが付着すると接触抵抗が増加し、電力供給に影響します。

これらのセッティングにより、MAシャーシの電力供給をより効率的にし、モーターのパワーを最大限に引き出すことができるでしょう。

MAシャーシをバンパーレスにすることでセッティングの幅が広がる

MAシャーシの改造を進めていく中で、よりセッティングの幅を広げたいと考えた場合、バンパーレス化は有効な選択肢となります。バンパーレスとは、シャーシ本来のバンパーをカットし、代わりに自作のバンパーを取り付ける方法です。

通常のバンパーでは、スライドダンパーなどのパーツを取り付けると、ローラーの位置が高くなってしまったり、ローラーベースを自由に変更できなかったりと制約があります。バンパーレス化することで、これらの制約から解放され、より柔軟なセッティングが可能になります。

バンパーレス加工には「カッターのこ」と「リヤブレーキステー」があれば簡単に真っ直ぐ加工することができます。具体的な手順は以下の通りです:

- カッターのこを使って、バンパー部分を切断します。切断面を綺麗に仕上げるためには、慎重に作業を進めることが重要です。

- バンパーレスにした後は、スラスト角の調整が必要になります。MAシャーシのフロントバンパーはアッパースラスト気味になっているため、調整が必要です。

- 自作バンパーはFRPプレートやカーボンプレートなどを使って作成します。これによりローラーの取り付け位置やブレーキの配置を自由に決めることができます。

なお、MAシャーシのバンパーは「ARのものをベースとしているが、直線的なデザインとなっており、左右にビス穴を2個づつ追加して拡張性を強化している」という特徴があります。このビス穴を利用して、様々なカスタムバンパーを取り付けることも可能です。

バンパーレス化は、MAシャーシのポテンシャルを最大限に引き出すための重要なステップの一つと言えるでしょう。

リヤステーの自作によってローラー位置やブレーキセッティングを調整できる

バンパーレス化の一環として、リヤバンパー(ステー)を自作することで、MAシャーシのセッティングの幅をさらに広げることができます。リヤステーの自作は、ローラーの取り付け位置や高さ、ブレーキの配置など、マシンの走行特性に大きく影響する要素をカスタマイズするために重要です。

リヤステーの作り方には様々な方法がありますが、基本形として以下のような構成が一般的です:

- プレートの選択: FRPプレートやカーボンプレートなど、好みの材質と厚さのプレートを選びます。使用するプレートによって、ローラーの高さやローラーベースを変えることができます。

- 取り付け位置の決定: シャーシへの取り付け位置を決めます。MAシャーシのリヤステーは、ARのデザインを受け継いでおり、左右分割式で頑丈な設計になっています。

- ローラーの配置: 自作リヤステーには、好みの位置にローラーを取り付けることができます。コースの特性や走らせ方に合わせて調整しましょう。

なお、MAシャーシのリヤステーは「左右をつなぐスキッドバーも引き続き装備される」という特徴があります。このスキッドバーはARの物と同じ形状をしており、そのまま使う分には頑丈で使いやすいですが、「バンパーレスにしてステーを二点留めする場合、細い筒状のビス穴ゆえ根本の耐久性に不安が生じる」との指摘もあります。長く使っていきたい場合は、何らかの補強をすることをおすすめします。

リヤステーの自作は、MAシャーシのカスタマイズを深める重要なステップです。自分の走らせ方やコースに合わせて、最適なリヤステーを作成してみてください。

小径タイヤを使用する場合はリヤステーの取り付け位置を高くする改造が効果的

最近のミニ四駆トレンドとして、ローハイトタイヤを削って24mm以下の小径タイヤを使用するセッティングが人気です。小径タイヤを使うことで車高を下げ、重心を低くすることができますが、MAシャーシでこの方法を採用する場合、一つの問題が生じます。それは、リヤステーの高さが低くなりすぎて、バンクスルーなどのセッティングができなくなることです。

この問題を解決するためには、シャーシを一部加工して、リヤステーの取り付け位置を高くする改造が効果的です。この加工には「ダイヤモンド砥石」が最適なツールとなります。

具体的な改造方法は以下の通りです:

- ダイヤモンド砥石を使って、リヤステーの取り付け位置周辺のシャーシを削ります。削る際は真っ直ぐに、均一に削ることが重要です。

- リヤステーの取り付け穴の位置が変わらないよう注意しながら、適切な高さまで削ります。

- 加工後は、バリやカスをきれいに取り除き、表面を滑らかに仕上げます。

この改造により、小径タイヤを使用してもリヤステーの高さを適切に保つことができ、バンクスルーなどのブレーキセッティングの幅を広げることができます。

なお、この加工はシャーシの構造に直接手を加えるものなので、慎重に行う必要があります。不安がある場合は、まずは練習用のシャーシなどで試してみることをおすすめします。

小径タイヤとMAシャーシの組み合わせで最高のパフォーマンスを引き出すためには、このリヤステーの取り付け位置の高さ調整が重要なポイントとなります。

まとめ:ミニ四駆のMAシャーシ改造は剛性を活かしつつ細部の調整がカギ

最後に記事のポイントをまとめます。

- MAシャーシは一体成型のモノコック構造による高い剛性が最大の特徴

- バンパーカットは初心者向けの改造として最適でニッパーやリューターで簡単に実施可能

- MAシャーシの剛性を活かすため、バンパー以外の肉抜きは避けるべき

- 電池落とし加工は難易度が高いが、重心を下げる効果的な改造方法

- フロントアンダーを平らに加工することでブレーキセッティングの幅が広がる

- Aパーツにブレーキスポンジを貼ることでモーターと電池を固定し駆動ロスを防止

- 駆動セッティングではギヤの噛み合わせを最適化し、駆動効率を向上させる

- ターミナルセッティングにはブレーキスポンジとマルチテープを活用

- バンパーレス化によりローラー位置やブレーキセッティングの自由度が増す

- 自作リヤステーでローラー位置やブレーキセッティングをカスタマイズ可能

- 小径タイヤ使用時はリヤステー取り付け位置を高くする改造が効果的

- MAシャーシは「脳筋のシャーシ」として、その剛性を活かしたセッティングが最適